小判金の高額買取ランキング

小判は種類や状態によって価値が大きく変わります。

本記事では代表的な小判をランキング形式で紹介し、歴史的背景や市場での評価ポイントを交えながら、その魅力と高額取引の理由を解説します。

小判が生まれた背景や当時の価値などの解説も記事後半で取り上げているのでぜひ最後までお読みください。

目次

小判の高額価格ランキング一覧表

買取価格の高い小判ベスト12をご紹介します。

その買取価格に思わずビックリしてしまうかもしれません。

| 順位 | 名称 | 画像 |

|---|---|---|

| 1位 | 慶長小判金(偶然大吉) | |

| 2位 | 正徳小判金 | |

| 3位 | 元禄小判金 | |

| 4位 | 慶長小判金(前期) | |

| 5位 | 宝永小判金 | |

| 6位 | 万延小判金(献上大吉) | |

| 7位 | 安政小判金 | |

| 8位 | 享保小判金 | |

| 9位 | 元文小判金 | |

| 10位 | 文政小判金 | |

| 11位 | 天保小判金 | |

| 12位 | 万延小判金 |

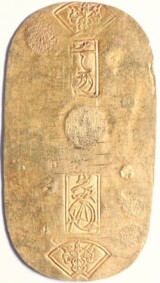

第1位 慶長小判金(偶然大吉)

第1位は慶長小判金の「偶然大吉」です。

「献上大吉」は幕府への贈呈用とした特別作られた小判ですが、そ「偶然」、刻印の組み合わせが「大・吉」になる小判もありました。

それが「偶然大吉」です。

| 名称 | 極美品 |

|---|---|

| 慶長小判金(偶然大吉) | 200万円 |

以上、小判の買取価格ランキングベスト12でした!みなさんお持ちの小判はランクインされていましたか?

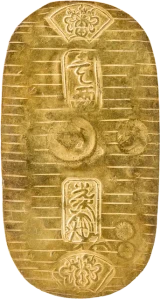

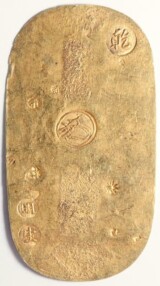

第2位 正徳小判金

第2位は、正徳小判金です。

その買取価格は、衝撃の180万円!

なぜ、ここまで高値が付くのかというと、発行されていた期間が極めて短く現存数が限られているから。

つまり、激レア小判だというわけですね。

正徳小判金は江戸時代の1714年(正徳4年)に発行されたのですが、あまり評判が芳しくありませんでした。

そのためわずか数か月の期間しか鋳造されなかった悲しい歴史を持ちます。

正徳小判金は、元禄・宝永の両小判が不評だったことを受けて生まれました。

その特徴は、品位・量目ともに初代の慶長小判金と同レベルのものを再現しようとした点です。

ところが、慶長小判金にはやや劣っていたため、わずか4か月の短い命に終わりました。

| 名称 | 極美品 |

|---|---|

| 正徳小判金 | 180万円 |

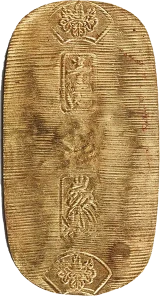

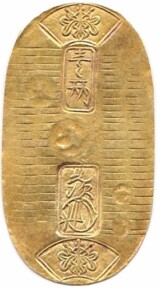

第3位 元禄小判金

買取価格第3位は、元禄小判金です。

買取価格は実に130万円!正徳小判金には及びませんが、それでも3桁万円は立派な数字ではないでしょうか。

さらに「短元」「偶然大吉」のようなレア物であれば、さらなる査定額の上積みも期待できます。

なぜ元禄小判金にここまでの高い査定額が付くのでしょうか。

それは、この小判の発行期間がわずか15年と短かったからです。

加えて、江戸時代の小判の中では慶長小判金に次いで古いものだという点も買取価格が高い理由となっています。

慶長小判金の後を継いだのが元禄小判金です。

先代の慶長小判金と見た目や大きさはそっくりですが品位は一気に30%近く下がってしまいました。

これは、幕府直轄の金山の産出量が減ってきていたことによるものです。

半分弱が銀になってしまったわけで、評判はすこぶる悪かったのだとか。

元禄小判金についてさらに詳しく知りたい方は、「元禄小判を作った人は誰?」も参考にしてみてください。

| 名称 | 極美品 |

|---|---|

| 元禄小判金 | 130万円 |

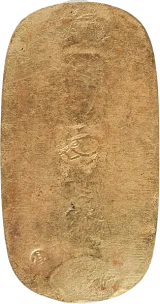

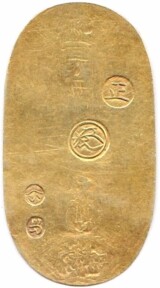

第4位 慶長小判金(前期)

第4位は慶長小判金の前期です。

気になる買取価格はここから3桁超えの120万円もします。

1枚でこの買取価格というのは驚きです。

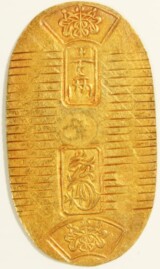

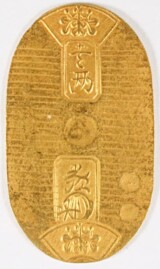

江戸の小判といえば、この小判を連想する方も多いことでしょう。

というのも、慶長小判金は江戸時代に初めて鋳造された小判だからです。

1601年(慶長6年)にはじまったとされる鋳造は、その後およそ95年の長きにわたって続きます。

表面の茣蓙目が美しいことでも人気を博す小判です。

徳川家康が命じて作らせた、江戸時代最初の小判です。金の品位が85%前後と当時としては高く、95年の長きにわたって鋳造されたいわゆる「ロングセラー作品」といえる存在でした。

「細目打ち」というキメ細やかな文様が、コレクターたちの間でも人気です。

※細目打ちというのは、小判表面に横に細かな傷のような模様が付けられるものです。

慶長小判金のなかでも、この傷の間隔が狭いものが「前期」、広いものが「後期」です。

| 名称 | 極美品 |

|---|---|

| 慶長小判金(前期) | 120万円 |

第5位 宝永小判金

第5位は宝永小判金です。

「乾」の字が刻まれています。

宝永小判金は、元禄小判金の品位低下による不評を受け、これを打破するために生まれました。

品位は上げられたものの量目が下げられた(小型化された)ため、実質の金含有量はさらに目減りする結果に。

幕府の苦しい台所事情がうかがえます。

| 名称 | 極美品 |

|---|---|

| 宝永小判金 | 700,000円 |

第6位 万延小判金(献上大吉)

第6位は万延小判金の「献上大吉」です。

「献上大吉」とは、裏面の左下に「大」と「吉」の2文字が刻まれたもので、江戸幕府へ、小判を作る金座がプレゼントするときに丁寧に作った特別なタイプの小判となります。

| 名称 | 極美品 |

|---|---|

| 万延小判金(献上大吉) | 500,000円 |

第7位 安政小判金

第7位は安政小判金です。

裏面に「正」の字が刻まれています。

安政小判金は、幕末期の1859年(安政6年)に鋳造が始まった小判です。

ペリー来航が1853年のことですから、この当時日本はすでに開国しています。

安政小判金が鋳造にいたったのも開国と無縁ではなく、金の海外流失を押さえるべく品位はそのままに量目を下げたものを発行するに至りました。

| 名称 | 極美品(鑑定書付) |

|---|---|

| 安政小判金 | 450,000円 |

第8位 享保小判金

先代の正徳小判金の品位がやや不足していたことから、あらためて初代の品位と同等のものを目指して鋳造されたのが享保小判金です。

しかし、元禄小判金や宝永小判金の吹替えメインで行われたため、小判の流通量自体は減ってしまう結果になってしまいました。

余談ですが、正徳・享保の両小判はパッと見がそっくりで見分けが困難です。

詳しい見分け方を知りたい方は、こちらの動画もぜひご視聴ください。

| 名称 | 極美品 |

|---|---|

| 享保小判金 | 450,000円 |

第9位 元文小判金

続いては元文小判金です。

真書体で刻まれた「文」の字が特徴です。

元文小判金は、享保の改革で名を知られる徳川吉宗が、部下の大岡忠相の献策を受け入れる形で作らせたものです。

大岡には、思い切って品位を下げることで貨幣の流通量を増やそうという目論見がありました。

この策は功を奏し、この後80年にわたり流通を続けます。

| 名称 | 極美品(鑑定書付) |

|---|---|

| 元文小判金 | 245,000円 |

第10位 文政小判金

第10位は文政小判金です。

草書体で書かれた「文」の字が刻まれているのが特徴です。

文政小判金は、80年以上使用して損傷の激しかった元文小判金の吹替えという名目で鋳造されたものです。

この際、量目は同じながら金品位は約10%も下げられてしまったため、結果的には物価の高騰とさらなる財政難を引き起こしたとされます。

| 名称 | 極美品(鑑定書付) |

|---|---|

| 文政小判金 | 190,000円 |

第11位 天保小判金

第11位は天保小判金です。

別名「保字小判」ともよばれます。

裏面に「保」の字が刻印されているのが特徴です。

品位の下がってしまった文政小判金を改鋳するという名目で生まれたのが、天保小判金です。

しかし、品位の増加はわずかにとどまりました。

むしろ、量目が減らされたので純粋な金としての価値は実質下がったことになります。

| 名称 | 極美品(鑑定書付) |

|---|---|

| 天保小判金 | 170,000円 |

第12位 万延小判金

「雛小判」とも呼ばれる小さな小判、万延小判金が12位です。

窮余の策であった安政小判金の発行も欧米列強の抗議により、わずか1年ほどで新しく万延小判金を発行せざるをえませんでした。

これは、品位はそのままにさらに量目を下げたものです。

これにより、金の含有量は初代の慶長小判金に比べてわずかに8分の1になってしまいました。

日本で最後の小判です。

| 名称 | 極美品(鑑定書付) |

|---|---|

| 万延小判金(雛小判) | 85,000円 |

番外編1:駿河墨書小判金、武蔵墨書小判金(1,000万円)※極美品の場合

ここでは、ランキングの番外編として2種類の小判を紹介します。

いずれも極美品であれば、査定額1,000万円を狙える「超大物」です。

では、なぜ番外編なのかというと、あまりにも現存品が少なく、文字通り「幻の一品」だからです。

駿河墨書小判金(するがすみがきこばんきん)

小判といえば江戸時代というイメージがありますが、実は江戸時代以前のものもわずかですが存在します。

江戸幕府が開かれるより以前、徳川家康が駿河国を所領としていた時代に作らせたとされる小判です。

表面に「駿河/京目壱両/(花押)」の墨書があるのが特徴。後に作られた慶長小判金につながる存在だとされます。

1595年(文禄4年)に鋳造されたと伝わる小判で、大判と似た楕円形の見た目が特徴です。

表面の中央には「駿河京目壱両」と墨書され、花押も合わせて描かれています。

詳細を伝える資料に乏しく詳しいことはあまり分かっていません。

武蔵墨書小判金(むさしすみがきこばんきん)

徳川家康が関八州に領地替えをされた後に後藤庄三郎光次に作らせたとする小判です。

この墨書小判は大判の縮小版といった雰囲気があります。

こちらも駿河墨書小判金と同様、慶長小判金の原型ともいえる存在です。

駿河墨書小判金と同様に、1595年(文禄4年)に鋳造されたと伝わる小判です。

こちらには表面中央に「武蔵壱両光次」という墨書が見られます。

この「光次」というのは、江戸幕府初期に金座および銀座を任された後藤光次のことです。

いずれの墨書小判金も、慶長小判金以降は「墨書」の部分は受け継がれませんでした。

これは、小判の量産体制に入る際にネックとなりますし、また長年の使用で文字が薄れてしまう恐れが多分にあったからだと推察されます。

番外編2:佐渡小判金と天保五両判金

佐渡小判金

佐渡小判金は享保小判金などの変種で、江戸ではなく佐渡で鋳造されたものです。

こちらの小判には佐渡を表す「佐」が極印に打たれています。(例外有り)

現存数が極めて少なく思わぬ高値査定が期待できます。

天保五両判金

江戸時代を通じて唯一無二の存在である天保五両判金は、文字通り1枚で5両の価値があるものとされました。

金品位は84%以上と高かったのですが、純金量が天保小判金の5倍あったわけではなく、定位通貨としての意味合いが濃い存在だとされます。

小判の買取実績(2022年~)

弊社アンティーリンクにご依頼いただいた小判の買取実績の一部をご紹介していきます。

| 名称 | 買取価格 | 買取日 |

|---|---|---|

| 天保小判金 |

120,000円 |

2023/07/19 |

| 文政小判金 火中品 |

90,000円 |

2023/07/22 |

| 万延小判金 |

60,000円 |

2023/07/26 |

| 文政小判金 |

140,000円 |

2023/08/28 |

| 享保小判金/文政小判金 計4枚 |

1,280,000円 |

2023/09/06 |

| 天保小判金(鑑定書付) |

145,000円 |

2023/10/04 |

| 元文小判金 |

200,000円 |

2023/10/04 |

| 元文小判金 |

225,000円 |

2023/10/08 |

| 慶長小判金 後期 |

900,000円 |

2023/11/30 |

| 享保小判金 |

500,000円 |

2023/11/30 |

| 元文小判金 |

200,000円 |

2023/12/07 |

| 天保小判金 |

750,000円 |

2023/12/07 |

| 文政小判金 |

700,000円 |

2023/12/07 |

| 万延小判金 |

500,000円 |

2023/12/07 |

同じ種類の小判でも買取価格に大きな差があるのはなんでですか?

小判がどれだけ綺麗に保存されているか、また座人印(裏面の刻印)の組み合わせによって価値は大きく変わります。

小判の価値とは?単なる地金にとどまらない3つの理由

主に江戸時代に活躍した小判にはさまざまな魅力から価値が決まります。

ここでは、その魅力を次の3つの視点から解説していきます。

- 金地金としての価値

- 歴史的資料としての価値

- 収集品としての価値

小判が現代でも人気のコレクションである理由が分かっていただけることでしょう。

1.金地金としての価値:実物資産として普遍的な人気

まず、小判には純粋に金地金としての価値があります。

しかも、金の品位(純度)が割と高い点も見逃せません。

そんなわけで、小判は実物資産としても高い人気を誇ります。

それでは、金地金としての魅力をもう少し詳しく見ていきましょう。

小判の金品位はどれくらい?

江戸時代にはさまざまな種類の小判が発行されており、金品位もさまざまです。

そこで、一例として江戸時代に初めて発行された慶長小判を紹介します。

こちらの金品位は約85%であり、なかなかの高純度だといえそうです。

ただし、幕末期の小判には、品位が60%を切るものもあります。

| 種類 | 発行枚数 | 重さ | 品位 | 金の量 |

|---|---|---|---|---|

| 慶長小判金 | 1,472万両 | 17.73g | 85.7% | 15.2g |

| 元禄小判金 | 1,394万両 | 17.81g | 56.4% | 10g |

| 宝永小判金 | 1,152万両 | 9.34g | 83.4% | 7.8g |

| 正徳小判金 | 21万両 | 17.72g | 85.7% | 15.2g |

| 享保小判金 | 828万両 | 17.78g | 86.1% | 15.3g |

| 元文小判金 | 1,744万両 | 13.00g | 65.3% | 8.5g |

| 文政小判金 | 1,104万両 | 13.07g | 55.9% | 7.3g |

| 天保小判金 | 812万両 | 11.20g | 56.8% | 6.4g |

| 安政小判金 | 35万両 | 8.97g | 57% | 5.1g |

| 万延小判金 | 625万両 | 3.30g | 57.4% | 1.9g |

小判の貴金属としての価値は?

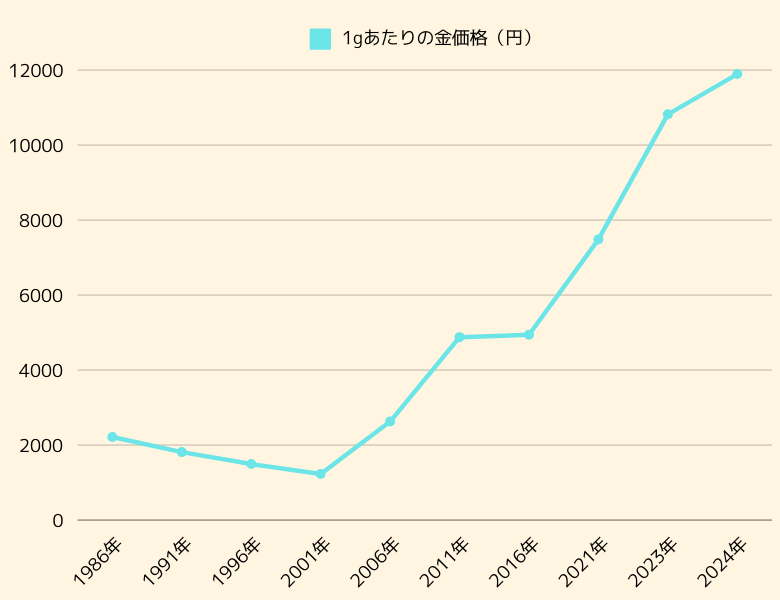

小判はその大部分が「金」つまりゴールドでできています。

金価格は、過去最高値を更新し続けていますので、小判の価値も金価格の上昇に伴って高まっています。

こちらの線グラフの通り、金価格は1gあたり1万円を超え、これは1986年からおよそ6倍もの価値になっているのです。

慶長小判の規定量目は17.76gとされていますから、その約85%は約15gほどになる計算です。

つまり、この小判には少なくとも純金15gの価値があるといえます。

仮に金1gのレートが1万2,000円だとすれば、小判1枚で18万円になる計算です。

さらに、小判は「銀」も含まれていますので、ここに銀地金の価値も加わります。

2.歴史的資料としての価値:江戸の技術を現在に伝える

小判には金地金としての価値だけでなく、歴史的資料としての価値もあります。

特に日本の貨幣史を語る上では欠かせない存在です。

また、現存する貨幣や文献から鋳造・流通されていた当時の技術や文化を垣間見ることもできます。

他国に類を見ない独特の形状

小判は金貨としては実にユニークな形状をしています。

縦長の楕円形と表面にある「打目」と呼ばれる細かな文様が特徴的です。

このような見た目をした貨幣は世界でも稀であるとされます。

小判形という言葉だけで相手に形状のイメージを伝えるのも容易です。

小判形はどうして生まれた?

小判は、大判よりもずっと小さなサイズで設計されました。

では、大判も小判もなぜあの形になったのでしょうか。

無名大判

これは、諸説ありますがかつての「蛭藻金」や「譲葉金」にルーツがあるとされます。

3.収集品としての価値:美しさや希少性が高価値を生む

小判には収集品(コレクション)としての価値もあります。

世界にはあまり類を見ない形状やデザインが国内のみならず、海外のコレクターにも大人気なのだそうです。

また、モノによっては希少性が非常に高く意外なほど高価値

のものもあるのだとか。

国内外を問わず人気の収集品

小判は日本国内はもとより、海外でも人気の高いコレクションのひとつです。

貨幣といえば円形が当たり前なのに小判は縦長の楕円形。

さらに茣蓙目や極印、墨書といった、日本ならではの意匠がとても珍しいと大好評です。

世界にはさまざまなオークションが開催されていますが、その出品物の1つに日本の小判があります。

綺麗な状態で本物の小判であれば直近の落札相場は下記の通りです。

海外といえど、日本とほとんど同様の相場で取引されています。

- 少なくとも 2,000 ドル(30万円)以上で落札される傾向が強い。

- 天保小判金は、800~1,200ドル(12~18万円)で落札されている。

- 文政小判金が、1,200 ドル(18万円)で落札。

- 万延小判金が、950ドル(9.75万円)で落札された。

※1ドル=150円換算

驚きの値をつけるレアな小判も

小判には貴金属や学術的資料としての価値に加えて、芸術的な価値があることはこれまでに述べたとおりです。

ここに加えて、さらに希少性が加わることで思いもよらぬ高価値な小判が生まれます。

お手元の小判の真の価値がどのくらいあるのか知りたい方は、今すぐアンティーリンクまでお問い合わせください。

小判になぜ高い価値があるのかがよく分かりました!では、どの小判が一番価値あるの??

小判1枚の当時の価値は?さまざまな物でたとえてやさしく解説!

主に江戸時代に流通した小判ですが、現在のお金に換算するといったいどのくらいになるのでしょうか。

もちろん、ひとくちに江戸時代といっても初期と後期では物価もさまざま。

あくまでも、数ある例のひとつとして捉えていただければ幸いです。

小判1枚を現代のお金に換算すると?

小判1枚にはいったいどのくらいの価値があったのでしょうか。

これは非常に難しい問題で答えはひとつには決まりません。

そこで、お米や賃金、おそばの値段からおおよその価値を考察していきます。

お米1kgの値段で換算すると

仮に当時のお米1石の値段を1両と想定してみます。

1石は約150kgだと考えてください。

ここで現代のお米が10kgで4,000円だとすると、次のような計算式が成り立ちます。

4,000円÷10= 400円(1kgあたりの値段)

400円×150kg= 60,000円(1石あたりの値段)

つまり、この場合小判1枚の価値は60,000円程度だったと推察できます。

大工さん1人の給料で換算すると

次に人件費にたとえて小判1枚の価値を考察してみましょう。

江戸時代は小判1枚で大工さんを1日に23人雇えたそうです。

ここで、仮に大工さんの日当を15,000円だと仮定してみましょう。

すると、次のような計算式が成り立ちます。

15,000円(日当)×23(人)= 345,000円

つまり、この観点だと小判1枚は35万円近い価値があったと推察できます。

おそば1杯の値段で換算すると

最後におそば1杯の値段から小判1枚の当時の価値を考えてみたいと思います。

江戸時代の中期から後期にかけておそば1杯の値段はおよそ16文だったそうです。

当時のレートを参考に仮に1両=6,500文だとすると以下の計算式が成り立ちます。

6,500文÷16文= 約406(杯分のおそば)

さらに、かけそば1杯を400円だとすれば、1両の価値が見えてきます。

400円×406杯= 162,400円

つまり、この場合だと小判1枚の値段は16万円強だったのではないかと推察できます。

小判1枚で当時はこんなものが買えた!

ここでは、小判1枚で当時どのような物が買えたのかをご紹介します。

こちらも小判が流通していた年代で価値はさまざまに変化しますので、あくまでも参考程度にお考え下さい。

お団子なら約1,625本

江戸時代の後半の物価を基準に考えると、1両の価値を持つ小判でお団子なら1,625本買えたそうです。

実際にそんな買い方をする人がいたかどうかは微妙ですが、あくまでもたとえ話としてとらえておいてください。

このとき、お団子1本(1串)の値段を120円の価値があると仮定すれば、次の式が成り立ちます。

120円×1,625本= 195,000円

現代でいうと20万円弱の感覚。やはり、小判は高価なものなのだなと実感できる数字ではないでしょうか。

お豆腐なら約270丁

次に、身近な食材の代表であるお豆腐を例に挙げてみます。

この場合、1両小判で270丁分のお豆腐が購入できたそうです。

お豆腐1丁を100円だと仮定すれば、次の式が導けます。

100円×270丁= 27,000円

お団子のときと比べて、随分と価値が下がってしまっているようにも思えます。

そうです、これが小判1枚の価値を決めるのが難しい原因のひとつになっているのです。

傘なら約26本

最後に傘(和傘)を題材に取り上げてみましょう。

江戸時代末期に1両あれば和傘を26本程度買えた計算になるそうです。

ここで、傘1本の値段を3,000円だとしてみましょう。

すると、次の式で1両のおおよその価値が見えてきます。

3,000円×26本= 78,000円

お豆腐よりは高い金額が出ましたが、お団子には及びませんでしたね。

このように、小判1枚の当時の価値は結論付けるのが大変難しいものなのです。

お手元の小判の価値を損なわずに高価買取してもらう3つのポイントは?

ここでお手元にある小判の価値をけっして損なうことなく、なるべく高値で買取してもらうためのポイントを3つご紹介します。

この3つだけ押さえておけば、買取額を下げられずに済むことでしょう。

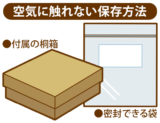

1.けっして洗ったり磨いたりしない!

よかれと思って、古銭を洗ったり磨いたりしないでください。

大切なコレクションを査定に出す際にこれだけは絶対に守ってほしいことです。

しかし、それは古銭の世界ではマイナス。それも大減点になってしまう、いちばんやってはいけない行為です。

たとえば、大判や小判の表面に墨書があった場合、これが薄れたりなくなったりしてしまうと評価額も数十万円単位で下落してしまうことさえあります。

古銭の保管方法についてさらに詳しく知りたい方は、「古銭は洗っちゃダメって本当?高く売るための正しい保管方法!」もご覧ください。

2.鑑定書や箱などの付属品も大事に!

鑑定書は小判が贋作でないことの証になりますし、箱自体にも何らかの価値が生じるケースもございます。

3.かならず相見積もりを取ろう!

ひとつめの業者で割と良さげな査定額が出たからといって、即決してしまうのはあまりおすすめできません。

というのも、古銭の世界ではちょっとした特徴の有無ひとつで査定額がガラッと変わってしまうことがあるからです。

この点、弊社(アンティーリンク)には百戦錬磨の専門鑑定士が在籍しており、お客様に不利な鑑定結果を提示することはありえません。

小判の高価買取は実績豊富で安心のアンティーリンクにお任せください!

お手元の小判がいくらで売れるのか、実際のところはどうなのか、とても気になりませんか。

価値ある小判の高価買取をご希望なら、業者選びは慎重に行いましょう。

アンティーリンクのポイントは以下のとおりです。

- 古銭専門の鑑定士がすみずみまでチェック

- 無料の郵送査定だから買取依頼もラクラク

- 原則2営業日以内のスピード入金

適正な査定、迅速な入金、手間がかからないなど、さまざまな観点からアンティーリンクにご依頼いただくのがベストだと確信しております。

古銭専門の鑑定士がすみずみまでチェック

小判のような古銭の買取を依頼される際は、何といってもお客様の大切なコレクションの価値を最大限に評価できる鑑定士が欠かせません。

実は同じ古物商といっても得意とするジャンルは実にさまざま。その点、アンティーリンクなら安心して査定・買取をご依頼いただけます。

弊社には古銭を専門とする鑑定士が在籍しており、その鑑定には揺るぎない自信を持っております。

また、これまでに手がけた査定・買取の実績も数知れず。

多くのお客様にお喜びいただいております。

無料の郵送査定だから買取依頼もラクラク

まずは、どのくらいで買取してもらえるのか金額だけでも知りたい。

でも、面倒な作業は嫌だし、わざわざ実店舗に出向いて対面で査定してもらうのも気が進まない。

そんなお客様にこそアンティーリンクの郵送査定がおすすめです。

郵送査定なら、忙しいお客様でもご自分のタイミングで査定を希望する古銭を弊社に送っていただけます。

もちろん、郵送費用は弊社が負担させていただきます。

万が一、査定額に満足がいかなかった場合の返送料も、原則無料です。

もっとお手軽なLINE査定も!

さらにお気軽に大まかな査定額だけでも知りたいというお客様にはLINE査定もご用意しております。

これは、お手持ちの古銭をさまざまな角度から写真に撮っていただき、弊社に送っていただくだけの大変お手軽なものです。

最終的な査定額は郵送していただいた後になりますが、スピード感でいえばこれに勝るものはありません。

ぜひ、お気軽にご利用ください。

原則2営業日以内のスピード入金

お手持ちのコレクションをご郵送いただき、提示された査定額にご納得いただきましたら、ようやくご契約成立です。

この場合、ご指定の口座に買取額を入金させていただくわけですが、ここでもアンティーリンクの利便性が際立ちます。

弊社では、お客様との契約成立後、原則2営業日以内で入金させていただいております。

これは、業界でも最速クラスなのではないでしょうか。

(年末年始など金融機関が長期休業する場合についてはお問合せください)

このように、お客様のコレクションを最大限に評価し、楽々でスピーディーな買取が実現できるアンティーリンクに、お問い合せください。

| 名称 | 鋳造時期(年) | 品位 | 量目 |

|---|---|---|---|

| 慶長小判金 | 1601~1695 | 金857/銀143 | 17.73g |

| 元禄小判金 | 1695~1710 | 金564/4銀36 | 17.81g |

| 宝永小判金 | 1710~1714 | 金834/銀166 | 9.34g |

| 正徳小判金 | 1714 | 金857/銀143 | 17.72g |

| 享保小判金 | 1714~1736 | 金861/銀139 | 17.78g |

| 佐渡小判金 | - | - | - |

| 元文小判金 | 1736~1818 | 金653/銀347 | 13.00g |

| 文政小判金 | 1819~1828 | 金559/銀441 | 13.07g |

| 天保五両判金 | 1837~1843 | 金842/銀158 | 33.75g |

| 天保小判金 | 1837~1858 | 金568/銀432 | 11.20g |

| 安政小判金 | 1859 | 金570/銀430 | 8.97g |

| 万延小判金 | 1860~1867 | 金574/銀426 | 3.30g |

TEL:☎03-6709-1306(営業時間 11:00~18:00)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18−35 OKビル 501