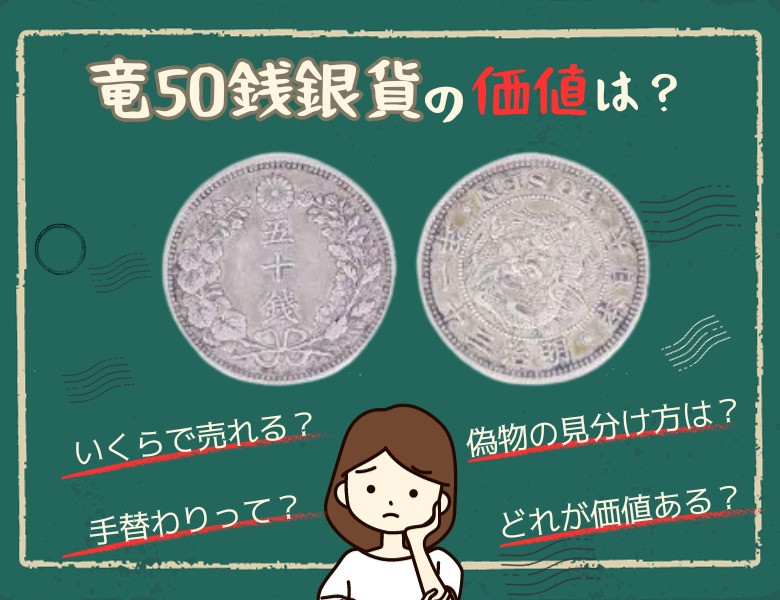

竜50銭銀貨は年号や種類で価格が変わる!偽物の見分け方も紹介

「五十銭」の文字と、「竜」が描かれた銀貨が出てきました。どれだけの価格で取引されるんでしょう?

「竜50銭銀貨」ですね。ものによっては数百万円で取引されるものもあります!

す、数百万円!?そんなすごいお宝なんですね!!

お宝の”可能性”があります!

それでは取引相場や見分け方についてご紹介いたします。

目次

竜50銭銀貨の市場相場は、年号(特年)が鍵!

まず、竜50銭銀貨の市場相場は、年号が鍵となります!相場が跳ね上がる年号のことを、古銭業界では「特年(とくねん)」と呼んだりします。

年号ごとの取引相場の違い

竜50銭銀貨は、1873年(明治6年)~1905年(明治38年)にかけて発行され、各年発行される枚数が異なるため、いつ発行されたかによって取引相場は異なります。

| 発行年号 | 西暦 | 発行枚数 | 相場(未使用の場合) |

|---|---|---|---|

| 明治6年 |

1873年 |

約344万枚 |

2~3万円 |

| 明治7年 |

1874年 |

約9.5万枚 |

150~200万円 |

| 明治9年 |

1876年 |

1,251枚 |

100~125万円 |

| 明治10年 |

1877年 |

約18万枚 |

50~75万円 |

| 明治13年 |

1880年 |

179枚 |

300~350万円 |

| 明治18年 |

1885年 |

約40万枚 |

5~9万円 |

| 明治30年 |

1897年 |

約507万枚 |

1.5~10万円 |

| 明治31年 |

1898年 |

約2,200万枚 |

2.5~12.5万円 |

| 明治32年 |

1899年 |

約1,020万枚 |

1~1.2万円 |

| 明治33年 |

1900年 |

約328万枚 |

2~2.5万円 |

| 明治34年 |

1901年 |

約179万枚 |

3~4万円 |

| 明治35年 |

1902年 |

約102万枚 |

4~6万円 |

| 明治36年 |

1903年 |

約150万枚 |

3~4.5万円 |

| 明治37年 |

1904年 |

約537万枚 |

1.2万円ほど |

| 明治38年 |

1905年 |

約950万枚 |

1.2~2万円 |

竜50銭銀貨の明治6年、明治30年、明治31年、明治35年版の取引相場が高騰!

竜50銭銀貨のなかでも、発行枚数の多い明治6、30、31、35年を取り上げて、取引相場の推移を見ていきましょう。

いずれも昭和から現在にかけて、数十~数百倍もの単位で相場が高騰しています。

状態:美品のもので相場の推移を確認してみましょう。

| 発行年号 | 1965年時の相場 | 1977年時の相場 | 現在の相場 |

|---|---|---|---|

| 明治6年の竜50銭銀貨 |

400円 |

2,000円 |

約3,000円 |

| 明治30年の竜50銭銀貨 |

250円 |

1,000円 |

約4,000円~33,000円 |

| 明治31年の竜50銭銀貨 |

250円 |

700円 |

約8,000円~40,000円 |

| 明治35年の竜50銭銀貨 |

600円 |

5,500円 |

約20,000円 |

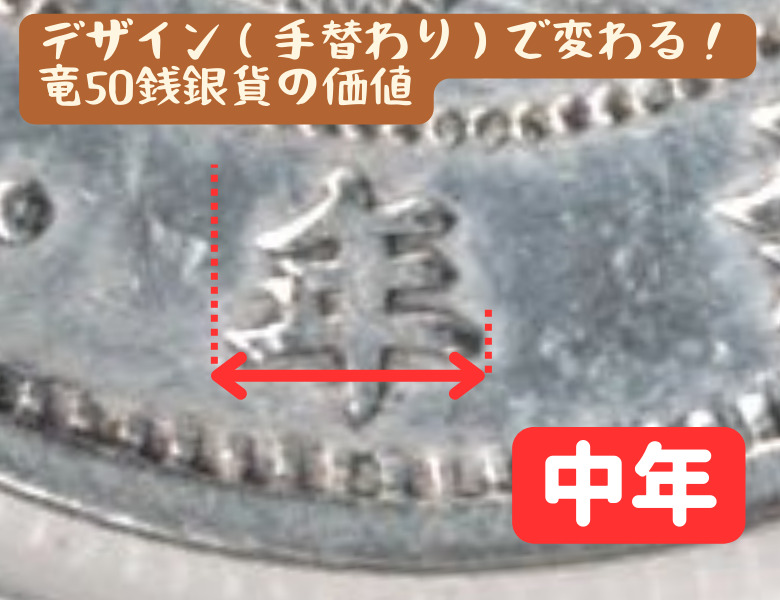

竜50銭銀貨のデザインで値段が違う!上切・下切ってなに?

竜50銭銀貨は、発行年だけでなく、デザイン(専門用語で”手替わり“と言います)によっても売ったときの値段がまったく変わります。

デザインとして注目すべきポイントは下記の3点

- “五十銭”の文字の左下にある枝の切り口

- “年”の文字の5画目の横棒の長さ

- “五十銭”の文字の真下にあるリボン上部

上切、下切の見分け方と取引相場

まず、竜50銭銀貨の「”五十銭”の文字の左下にある枝の切り口」に注目してください。

枝の切り口が上、下どちらを向いているのか?を確認してください。

枝の切り口が、下を向いていると「下切(したぎり)」、上を向いていると「上切(うわぎり)」と呼ばれます。

竜50銭銀貨では、明治9、10、30、31、38と特定の年にだけ、上切と下切のどちらのタイプも発行されています。

| 発行年号 | 上切の相場(未使用品) | 下切の相場(未使用品) |

|---|---|---|

| 明治9年 |

約250万円 |

約250万円 |

| 明治10年 |

約150万円 |

約160万円 |

| 明治30年 |

約20万円 |

約3万円 |

| 明治31年 |

約2.3万円 |

約5万円 |

| 明治38年 |

約4万円 |

約2.5万円 |

明治30、31、38年は発行枚数が多いので、お手元に竜50銭銀貨がある場合には、これらの年号である可能性が高いです。ぜひ上切か、下切か確認してみてください。

長年、中年の見分け方と取引相場

竜50銭銀貨 明治6年のものに限りますが、「”年”の文字の5画目の横棒の長さ」に注目してください。

※明治6年のみ、長年、中年のTwitterデザイン違い(手替わり)があります。

発行年が刻まれた「明治6年」の”年”の文字をよく見てください。

5画目の縦棒が、通常の長さだと「正年」と呼ばれ、長いと「長年」、正年と長年の間だと「中年」と呼ばれます。

正年<中年<長年 といったように、長年だと取引相場が高くなります。

明治6年の竜50銭銀貨を例にすると、表のとおり、長年は正年のおよそ11倍も金額が上がります。

| 正年(美品) | 中年(美品) | 長年(美品) | |

|---|---|---|---|

| 明治6年の 竜50銭銀貨 |

1,700円 |

5,000円 |

20,000円 |

平リボンの見分け方と取引相場

続いては、「”五十銭”の文字の真下にあるリボン上部」に注目してください。

しかし、平で凹んでいないデザインのものもあります。このデザインの竜50銭銀貨は「平リボン」と呼ばれます。

平リボンの竜50銭銀貨はとても取引相場として高いので、ぜひ確認してみてください。

参考:竜50銭銀貨の買取価格

竜50銭銀貨の重さと厚み

竜50銭銀貨の大きさと重さ、素材、厚さは下記の通りです。

- 直径: 3.09cm 重さ: 13.48g

- 品位: 銀800/銅200

- 厚み:2.0mm

このような情報は、竜50銭銀貨の偽物を見分ける際にも重要です。例えば、重さが基準と異なれば、銀以外の素材で作られている可能性があります。また、厚みが違う場合、本物よりも軽い素材を使用し、その重量を調整するために意図的に厚く作られていることも考えられます。

音で偽物を判別する方法

もしこれまでのチェックポイントで偽物だったと判明した場合でも、”銀で作られた偽物”であれば、「銀」として取引することが可能です。銀かどうか簡単にチェックする方法がありますが、それは”音”です。

竜50銭銀貨を響かせるように、別のコインを軽くぶつけてみましょう。

イメージとしては、お仏壇のおりんを棒で響かせるようなイメージです。

このときに、銀で作られていれば、キーンと高い綺麗な音が響きますが、銀以外の材質の場合は響きが少なく、比較すると音も低くなります。

竜50銭銀貨の買取実績

アンティーリンクでは、これまでたくさんの竜50銭銀貨を買取させていただいております。

その一部を紹介していきます。

| 買取日 | 買取金額 | |

|---|---|---|

| 竜50銭銀貨 明治9年 |

2023/06/10 |

130000円 |

| 竜50銭銀貨 明治18年 |

2023/06/29 |

3500円 |

| 竜50銭銀貨 並年 9枚 |

2023/08/29 |

9900円 |

| 竜50銭銀貨 明治6年 長年 |

2023/09/13 |

12000円 |

| 竜50銭銀貨 明治32年 |

2023/09/30 |

10000円 |

| 竜50銭銀貨(並年) 7枚 |

2023/10/03 |

7700円 |

| 竜50銭銀貨 明治35年 |

2023/11/28 |

2000円 |

| 竜50銭銀貨(並年) 2枚 |

2023/12/23 |

2200円 |

| 竜50銭銀貨(並年) 4枚 |

2024/02/09 |

4400円 |

| 竜50銭銀貨 明治6年 長年 |

2024/04/30 |

12000円 |

※「銀貨の買取実績」もぜひご参考くださいませ。

竜50銭銀貨と似ている硬貨

竜50銭銀貨によく似たデザインの硬貨も存在します。パッと見、一緒に見えるかもしれませんが、種類によって特年や手替わりもあり、高額で取引されるものも多くあります。

旭日竜50銭銀貨(大型・小型)

旭日竜大型50銭銀貨は、明治時代初期、具体的には明治3年(1870年)と4年(1871年)に限定して発行された、大変貴重な銀貨です。

- (大型)直径: 3.151cm 重さ: 12.5g

- (小型)直径: 3.10cm 重さ: 12.5g

- 品位: 銀800/銅200

「大型」と名がつくだけあって、この50銭銀貨は他の50銭銀貨と比べて少し大きいです。

詳しくは、こちらの記事「旭日竜50銭銀貨 買取価格」をご参照ください。

一方で、旭日竜小型50銭銀貨は、明治4年に発行された旭日竜大型50銭銀貨よりも少し小さめに作られた貨幣です。

竜50銭銀貨と同じく、力強い竜の姿が描かれた面には、「大日本」と「五十銭」の文字が刻まれています。年号もここに記されていて、その反対面には日本の象徴である「菊」や「旭日」「桐」がデザインされています。

明治4年の前期か後期か、普通品とは異なるデザインの手替わり品かによって、数万~50万円ほどの値がつくものもあります!

手替わり品については、こちらの記事「旭日竜50銭銀貨」をご覧ください。

竜50銭銀貨と同じ額面の、旭日竜50銭銀貨(大型・小型)ですが、このほかにも「50銭」が額面の銀貨は4種類あります。

50銭が額面の銀貨のそれぞれの詳細については「50銭銀貨の価値はどれくらい? 50銭銀貨、全4種の価値をお教えします! 」をご覧ください。

竜20銭銀貨

竜20銭銀貨は、明治6年から明治38年までの長い間にわたって発行された硬貨です。

- 直径: 2.35cm 重さ: 5.39g

- 品位: 銀800/銅200

詳しくは、「竜20銭銀貨 の買取価格」のページをご確認ください。

竜20銭銀貨は、長期間にわたって発行されたために、少しだけデザインが異なる手替わりが多く存在し、数万円のプレミアがつくものもあります。

例えば、明治34年発行のものであったり、「大日本」の”日”の字の上の横棒が欠けた「欠日」と呼ばれるもの、明治9年には「ハネ明」と「トメ明」という2種類があって、「ハネ明」は、「明治」の”明”の字の「日」の下がハネていて、「日」と「月」がくっついていて、「トメ明」は「日」と「月」はくっついていません。

詳しくはこちら

竜10銭銀貨

竜10銭銀貨は、明治時代の明治6年(1873年)から39年(1906年)にかけて使用されていた貨幣です。つまり、約30年以上もの長い間、日本の市場で活躍したお金となります。

- 直径: 1.757cm 重さ: 2.70g

- 品位: 銀800/銅200

竜10銭銀貨はその当時、低額貨幣として多用されていたため、未使用品は現在非常に稀少です。もし手に入れることができたら、それは大きな幸運と言えるでしょう。

こちらの記事「竜10銭銀貨 の買取価格」で詳しく解説しています。

この竜10銭銀貨が注目を集めるのは、なんと言ってもその希少性です。とくに、発行枚数が少ない年号の銀貨は、今では数万円もの値打ちがあるとされています。

例えば、美品の明治34年銘のものは、13,000円で取引されることも。当時の10銭が今ではこんなにも価値が跳ね上がるなんて、驚きですよね。

また、竜10銭銀貨にも、デザインに微妙な変更が加えられた手替わりがあり、「ハネ明」と呼ばれる手替わり品は特に人気が高いです。

ハネ明は、「明」の文字が通常と異なり、少し跳ねているために「月」とくっついて見えるのが特徴。明治6年のハネ明の10銭銀貨だと、なんと美品で11,000円もの金額で取引されます。

竜5銭銀貨

竜5銭銀貨は、明治6年(1873年)から明治13年(1880年)にかけて発行されました。

- 直径: 1.515cm 重さ: 1.35g

- 品位: 銀800/銅200

特に明治13年に発行されたものは、たった79枚しか作られなかったというから驚きです。こんなに少ないと、今ではまるで幻のような存在ですね。

細かな査定額については「竜5銭銀貨 の買取価格」のページをぜひご確認ください。

竜5銭銀貨も、年号によって取引相場が異なる古銭の1つです。

例えば、明治6年発行の竜5銭銀貨(普通品)は300円ほどで取引されることもありますが、「ハネ明」など特別なデザイン変更があると、買取価格が2,500円まで跳ね上がることも!

5銭銀貨には3種類ありますが、それぞれの詳細についてはこちら

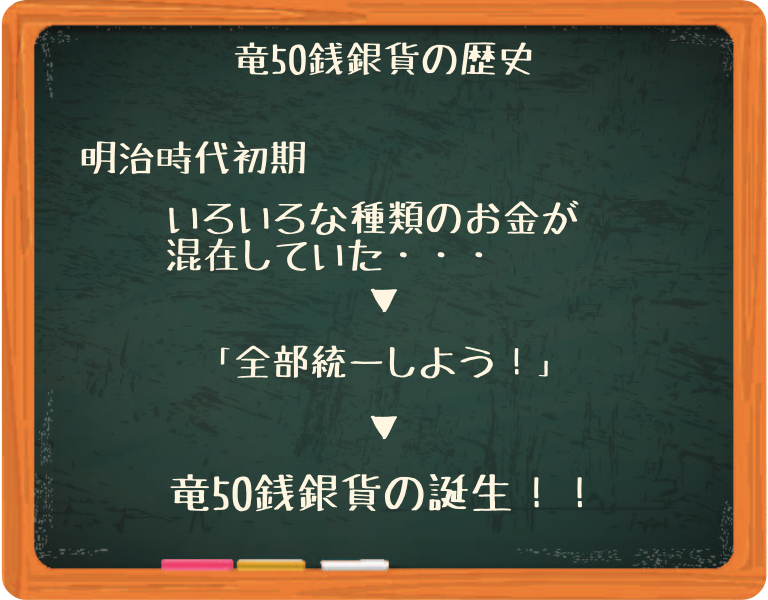

そもそも竜50銭銀貨って何?初心者でもわかる基礎知識

竜50銭銀貨は明治6〜38年の間に発行された銀貨です。

明治時代の貨幣史を彩るこの銀貨は、コレクターにとっての宝物。その歴史やデザイン、そして貴重な年号別の特徴から、重さや素材について解き明かします。

まずは簡単に歴史からお伝えしますね。

竜50銭銀貨の歴史とは?

明治時代の風を今に伝える貴重な古銭、竜50銭銀貨。この銀貨は、明治政府が「お金のシステムを今風にしよう!」と始めたときに生まれました。

当時の日本にはいろいろな種類のお金が存在し、地域によっても使われているお金が違っていました。これを全部統一しようという取り組みのなかで、この豪華な竜の図柄が刻まれた銀貨が補助貨幣(買い物をするときによく使う小銭のこと)として発行されました。

しかし、その生産は容易ではありませんでした。旧貨幣や明治初期に発行された明治通宝と呼ばれる紙幣を回収する一方で、新しい竜50銭銀貨の生産が需要に追いつかないという課題に直面していましたが、この銀貨は1905年(明治38年)まで定期的に発行され続けました。

ちなみに、こちらの銀貨どちらが表か裏か分かりますか?

現在、竜50銭銀貨は明治6年から明治38年にかけての年銘が確認されており、各年代の貨幣はその歴史的背景やレア度によって異なる大小さまざまな金額で取引されています。

以降で詳しく説明していますが、ある年に発行された竜50銭銀貨は数十万~数百万円もの高額で取引されており、収集家や歴史愛好家の中で高い人気があります。

このように、竜50銭銀貨一つをとっても、日本の貨幣史の中で色々な物語があります。そのデザインの美しさだけでなく、明治時代の経済動向や文化を反映しているため、今でも多くの人にとって魅力的な収集対象となっているのです。

明治時代の貨幣制度のもと誕生した!

先ほどお伝えしたとおり、明治時代の貨幣制度は、明治政府が日本を近代国家に変えようとしていたときに、大きく変わりました。それまでの日本では、各藩が自分のお金を作ったり、外国のお金を使ったりしていましたが、これを全国で統一されたシステムにしようと考えたんです。

50銭は、1円の半分なので、1円=100銭です。

竜50銭銀貨は、今現在でいうと1900円ほどに相当すると考えられています。(明治初期は物価の変動が大きく、地域によっても価格が異なるため、あくまで参考値とはなります)

竜50銭銀貨のデザインの特徴

まず目に飛び込んでくるのは、力強くも緻密に描かれた竜の姿。この竜は、当時の日本が国際的に自立し、進歩していく姿勢を象徴しています。

その竜が中心に描かれた面には、周りを国名「大日本」と明治時代の西暦年に対応した和暦年号が囲んでいます。

さらに、国際社会に向けた顔として、「50SEN」という英文も加えられているのです。これは、当時としては珍しいグローバルな感覚を持つ貨幣と言えるでしょう。

そして忘れてはならないのが、その縁取りに施されたギザギザ。これは側面に均一に施された細かな溝で、これによって偽造を防ぎ、また貨幣としての耐久性を高める工夫がなされているのです。

竜50銭銀貨の査定は、アンティーリンクにお任せ!

竜50銭銀貨について、歴史から始まり、デザインや特徴、手替わり品、それぞれの相場、偽物の見分け方など、まとめて紹介してきましたが、いかがだったでしょうか?

さまざまな種類があって、難しいと思われた方もいらっしゃるかもしれません。

そんなときには、(株)アンティーリンクにご連絡ください!

お電話(03-6709-1306)やメール(https://antylink.jp/contact/)にて相談を受け付けておりますし、スマホをつかってLINEでも無料で査定を行っております(https://antylink.jp/linesatei/)ので、お気軽にご相談くださいませ。

よくある質問 Q&Aでさらに深掘り!

おかげさまで、(株)アンティーリンクには日々、LINEやお電話、メールにて数多くのご相談をいただいております。ここでは、竜50銭銀貨についてよくお問い合わせいただく内容をご紹介いたします。

竜50銭銀貨に関するみなさまからのご質問

竜50銭銀貨の鑑定を行ってもらえますか?

もちろんです。LINEで写真を送ってもらうだけでも、すぐに確認させていただき、真贋はもちろん、どれだけの査定額になるのか、説明させていただきます。もちろん、鑑定に費用は一切かからず無料です。

メールや電話も受け付けておりますのでお気軽にご連絡くださいませ。

買取業者なのですが、相談にのってもらえますか?

もちろんです。実は当社、一般のお客様だけでなく、買取業者の方々とも数多くお取引、ご相談いただいております。なにかお困りのことがあったらお気軽にお問い合わせください。

偽物を間違って購入した場合はどうすればいい?

まずは、購入場所に連絡しましょう

購入証明の準備しましょう

消費者保護団体に相談しましょう

法的手段を考えてください

オンラインの販売サイトで購入した場合には

学ぶことも大切です