50銭札の価値は?五十銭紙幣の全種類と買取価格

50銭札は発行年代や種類、保存状態によって価値が大きく変わります。

本記事では「50銭札の価値」をテーマに、各種の買取相場や査定ポイントを一覧形式でわかりやすく解説します。

[監修:奥村 志門]

まずは明治から昭和にかけて発行された、50銭の額面を持つ紙幣についてお話します。

50銭札はこれまでに5種類、発行されてきました。

令和の現在では、50銭という額面の紙幣は今では見ることはありません。

この「銭」という単位は、株や利息など、計算上でのみ存在する単位です。

ちなみに銭は、100銭で1円の単位に繰り上がります。

ですので50銭は0.5円とも言い換えられます。

また参考となる買取価値や市場価値についてもお教えいたします。

もし50銭札をお持ちでしたら、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

目次

50銭札の価値一覧表

| 発行年 | 名称 | 画像 | 未使用品の価値 |

|---|---|---|---|

| 明治16年 | 改造紙幣50銭 (大蔵卿50銭) |

|

150,000円 |

| 大正6年 | 大正小額紙幣50銭 |  |

2,000円 |

| 昭和13年 | 政府紙幣50銭 (富士桜50銭) |

|

300円 |

| 昭和17年 | 政府紙幣50銭 (靖国50銭) |

|

おまとめ買取 |

| 昭和23年 | 政府紙幣B号50銭 (板垣50銭) |

おまとめ買取 | |

| 明治5年 | 明治通宝半円 | 30,000円 |

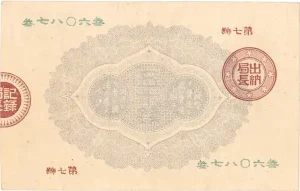

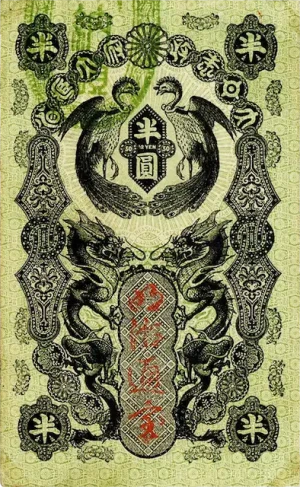

改造紙幣50銭(大蔵卿50銭)

買取価格

- 美品:35,000円

- 並品:15,000円

- 発行年:明治16年(1883年)6月

- 廃止年:明治32年(1899年)12月

- 発行数:2,216万枚

- 大きさ:65mm×101mm

- 銘版:大日本帝國政府大藏省印刷局製造

- 図案:菊花紋章と大蔵卿印/額面と記番号

日本で最初に発行された50銭札は、明治16年に発行された「改造紙幣50銭」、通称『大蔵卿50銭』です。

明治32年まで流通し、廃止されました。

明治14年から18年の間に製造され、発行枚数は2,216万枚です。

大蔵卿50銭札を含む紙幣は、改造紙幣と呼ばれるシリーズです。

同時期に発行された紙幣には、改造紙幣1円、大蔵卿20銭があります。

これより前に、改造紙幣10円と改造紙幣5円も発行されています。

「改造」という言葉は、何かを加工したり付け加えたりするするイメージがありますが、この改造紙幣の「改造」にはそういった意味ではありません。

改造紙幣シリーズは、それまで発行されていた欠陥の多い紙幣を回収・交換する目的で作られた紙幣です。

つまり、『それまでの紙幣を改めるため造られた紙幣』ということです。

この頃に50銭といえば、竜50銭銀貨が有名です。

銀貨は明治6年の初年度以降、明治30年までの間は数年に1度発行される程度でした。

また発行が最も少ない年の明治13年は179枚と、市中に流通させられるほど量が確保できなかったようです。

そんな理由もあって、大蔵卿50銭札が銀貨の代用として発行されました。

デザイン

紙幣のデザインですが、表面は天皇を象徴する菊紋と額面、裏面はシンプルに額面と発行者の印です。

表面で目を引くのは「大蔵卿」と書かれた印です。

他の文字はすべて黒なので、赤の大蔵卿印はとても目立ちます。

ちなみに大蔵卿とは、紙幣発行を司る大蔵省の長官のことです。

この頃はまだ、大蔵大臣というポストは存在しませんでした。

そのため大蔵大臣ではなく、大蔵卿という印です。

また額面である「五拾銭」の上には、小さく「金」と書かれています。

これはこの後の紙幣には見られない特徴です。

現在の紙幣と違うのは、菊紋の上にある「大日本帝国政府紙幣」という記載です。

紙幣というと「日本銀行」のように、発行銀行の名前が記載されているイメージですが、大蔵卿50銭札には「政府紙幣」とされています。

実はこの改造紙幣シリーズ、銀行を介さずに政府が直接発行した紙幣なんです。

こういった紙幣は国家紙幣とも呼ばれ、現在でもシンガポールなど一部の国で見られるそうです。

なお1円以上の紙幣は、この後に日本銀行券となりました。

ですが50銭札は、最後まで政府紙幣として発行されています。

裏面には額面と紙幣の番号である組番号が記載されています。

組番号は現在の紙幣のような1枚に1つの通し番号ではありません。

そして漢数字6桁です。

しかもこの時代の数字は右から読みます。

そして額面の左右には、罰則についての文言まで記載されています。

簡単にいうと、ニセ札を作ったり、ニセ札と知って使用したら処罰しますよ、という意味の言葉です。

価値

大蔵卿50銭札は、小さいながらも価値の高い紙幣です。

そのため買取金額は、少し折れや汚れのある並品で15,000円、未使用品ですと、なんと150,000円です。

状態の悪い劣品以下でも、10,000円以下の買取価格です。

ですが明治時代の古いものですし、市中で流通していた紙幣のため、状態の良いものはほとんどありません。

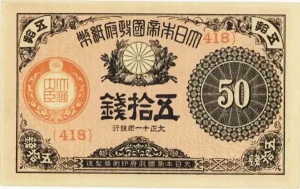

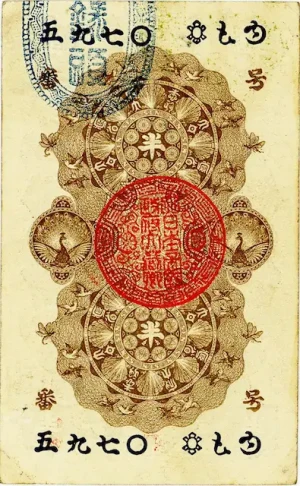

大正小額紙幣50銭

買取価格

- 未使用:2,000円

- 並品以下:おまとめ買取

- 発行年:大正6年(1917年)11月

- 廃止年:昭和23年(1948年)8月

- 発行数:3億4,196万枚

- 大きさ:65mm×103mm

- 銘版:大日本帝國政府大藏省印刷局製造

- 図案:菊花紋章と大蔵卿印/額面と記番号

2番目に発行された50銭札は、大正6年に発行された大正小額紙幣50銭札です。

戦後の昭和23年に小額紙幣整理法によって通用停止されるまで使用されていました。

大正6年から11年の間に製造され、発行枚数は3億4,196万枚にのぼります。

大蔵卿50銭札が廃された後、竜50銭銀貨、旭日50銭銀貨が発行されていました。

しかし第一次世界大戦の勃発によって銀価格が高騰。

銀貨発行の計画はあったものの発行には至らず、市中での硬貨需要には追いつきませんでした。

そのため製造が停止されていた半銭、5厘の硬貨までも追加で製造したそうです。

市中でも釣銭の不足に対応するため、切手やハガキ、マッチまでが代用として使用されていたとか。

それでも硬貨の不足は解消されなかったため、少額紙幣を発行しました。

大正小額紙幣のシリーズは50銭のほかに大正小額紙幣20銭、大正小額紙幣10銭が発行されました。

これら小額紙幣は、「(第一次)大戦終結後一年まで」と、発行期限が設定されていました。

ですが銀相場の高騰は収まらず、銀貨を製造できませんでした。

硬貨不足は解消しなかったため、実際には大正11年まで発行されました。

この後、銀相場が落ち着き小型50銭銀貨が発行されたため、大正小額紙幣は役目を終えました。

デザイン

紙幣のデザインですが、急ぎ発行をする必要があったためか、デザイン構成は大蔵卿50銭札とほぼ同じです。

大きな変更点は、大蔵卿の派手な印がなくなりました。

印のかわりに、アラビア数字の額面が記載されています。

そして大蔵卿印は大蔵大臣印として、右側に配されました。

「五拾銭」の額面も書体が変わり、細いものに変更されています。

この漢数字の額面の下に、発行年が記載されています。

また記番号は裏面から表面に印字され、こちらもアラビア数字になりました。

記番号は最大3桁で、初年度の大正6年が1〜40、製造最後の大正11年には414〜474が割り当てられています。

そして大正50銭札は、大蔵卿50銭札と同じ政府紙幣のため、日本銀行ではなく「大日本帝国政府紙幣」です。

政府紙幣は兌換銀行券という金や銀と交換できる紙幣ではありません。

そのため、無制限での発行も可能な紙幣です。

とはいえ金・銀などの裏付けなく無制限に紙幣を発行すれば、それだけ紙幣の価値が暴落しかねません。

ですので、いざという時に市中の紙幣を交換できるように準備金と呼ばれる資金を用意していました。

紙幣発行する分だけのお金を準備金として預け入れ、価値を担保していたんですね。

価値

大正50銭札は発行枚数が多く、大蔵卿50銭札に比べると価値は低いです。

そのため買取金額は、折れや汚れの少ない美品が200円、未使用品で2,000円ほどです。

大正小額紙幣は50銭札に限らず、保存状態も悪いものがほとんどです。

通常の流通品である並品の状態のものは、重さでのまとめ買取です。

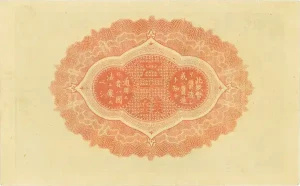

政府紙幣50銭(富士桜50銭)

買取価格

- 未使用:300円

- 美品以下:おまとめ買取

- 発行年:昭和13年(1938年)7月

- 廃止年:昭和23年(1948年)8月

- 発行数:16億3,300万枚

- 大きさ:65mm×103mm

- 銘版:内閣印刷局製造

- 図案:富士山と桜/額面と彩紋

大陸での戦争が激しくなりつつあった昭和13年、金属の需要が急増しました。

特に小型50銭銀貨に使用されていた銀を温存する必要があり、50銭は紙幣へと戻りました。

それが3番目の50銭札となる「政府紙幣50銭」、通称『富士桜50銭札』です。

富士桜50銭札は昭和13年から17年の間に、なんと16億枚も発行されています。

その量から、50銭という額面が広く使われていたことがわかります。

デザイン

紙幣のデザインは表面が富士山と山桜の花、裏面は単色刷りで、額面と彩紋です。

表面の雲海に浮かぶ富士山の風景は、愛鷹山塊(愛鷹連峰、静岡県)の越前岳という所からの眺望です。

50銭は、明治からずっと銀貨だったことが示すように、決して低い額面ではありませんでした。

そのため印刷局はデザインにこだわったそうです。

富士桜50銭も、先の50銭札と同じ様に政府紙幣のため「大日本帝国政府紙幣」と書かれています。

この頃は50銭だけでなく、少額の硬貨なども政府が発行していたそうです。

またそれまでの50銭と異なるところは、発行年の元号の他に、「紀元二千五百九十八年」という見慣れない年号が記されていることです。

これは皇紀と呼ばれる年号で、初代天皇であるとされる神武天皇即位から数えた年号のことです。

ちなみに皇紀元年は、西暦ですと紀元前660年に当たるそうです。

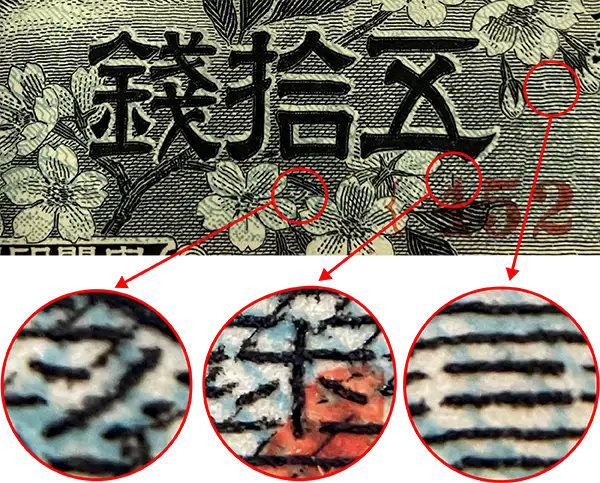

シークレットマーク

さらに富士桜50銭には、表面の漢数字の額面部分に「ニホン」という文字が隠されています。

この文字は、偽造対策、あるいは紙幣の真贋を確かめるためのシークレットマークではないかといわれています。

しかし一説では刻版職人によるイタズラとも言われており、真意のほどは分かっていません。

このような隠し文字は、富士桜50銭札の後継である靖国50銭札にも存在するそうです。

価値

富士桜50銭札は発行枚数も13億枚と多く、現存する数も多いことから価値は低いです。

気になる買取金額ですが、折れや汚れのない極美品からお値段がつきます。

未使用品だと300円です。

ですが現存数が多いということは希少性は低いため、美品以下のものは、重さでのまとめ買取です。

富士桜50銭札はその図案から、国民に広く親しまれてきました。

そのため大切に保管されていた状態の良いものが残っている可能性は高いです。

政府紙幣50銭(靖国50銭)

前期

後期

買取価格

- おまとめ買取

- 発行年:昭和17年(1942年)12月/昭和21(1946)年3月

- 廃止年:昭和23年(1948年)8月

- 発行数:10億6,000万枚/8億9,160万枚

- 大きさ:65mm×103mm

- 銘版:なし

- 図案:靖国神社/高千穂峰

4番目に発行された「政府紙幣50銭」、通称『靖国50銭』は昭和17年末から終戦直後の昭和22年まで製造されました。

期間が長いため、総発行枚数は19億枚と、富士桜よりも多いです。

この靖国50銭札は、発行された年号によって前期と後期に分けられます。

しかも、刷色が違うので一目でわかります。

後期の製造された昭和20年以降は物資不足の影響から、紙幣の色数が減っています。

夕暮れを思わせるこの色味は、どこか寂しげな印象を受けます。

また前期は「大日本帝国政府紙幣」とですが、後期は「日本帝国紙幣」と変更されています。

というのも、後期は20年銘ではあるものの、実際には昭和21年から発行されました。

戦後はGHQによる統制下にあったため、銘を変更する必要がありました。

デザイン

紙幣のデザインは前期・後期ともに共通で、表面には靖国神社の第二鳥居と神門、裏面は日本の神話で天孫降臨の地である高千穂の山々が描かれています。

どちらの図案も国家神道や軍国主義に通じる、戦時色の強いものです。

靖国50銭札は印刷局ではなく、民間の印刷会社(凸版印刷)が委託を受けて製造をしていました。

印刷局は特に占領地で急増した紙幣需要に対応するため、小額紙幣の印刷を外部に委託したそうです。

靖国50銭の図案も、民間で考案したものが採用されているそうです。

また同じく戦時中の八紘一宇10銭札や楠木5銭札の小額紙幣も、製造は民間に委託されていたそうです。

発行年の表記は富士桜50銭にあった皇紀ではなくなり、元号に戻りました。

そして発行年は昭和17年、18年、19年、20年と年ごとに記載されています。

ですので製造年は一目でわかりますし、年号揃えもできます。

ちなみに初年度の昭和17年は発行枚数は比較的少ないそうです。

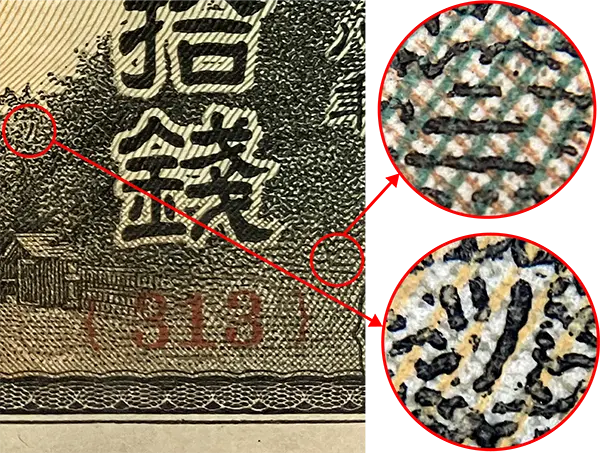

シークレットマーク

こちらの靖国50銭札にも、シークレットマークと思われる文字「ニッポン」が配されています。

表面の額面部分の左右に「ニ」「ツ」、印鑑の右周辺に「ポ」「ン」があります。

富士桜50銭札に比べて範囲が広いため、マークを探す難易度はあがっています。

価値

靖国50銭札は発行枚数が19億枚以上ある紙幣です。

戦後も発行されていた紙幣ですので、価値は高くありません。

業者での買取では、価値がつくことはありません。

また市場での価値も、折れや汚れのない未使用品でも数百円程度です。

数枚程度であれば、歴史のあるアンティーク品として自分で持っておくのが良いかもしれません。

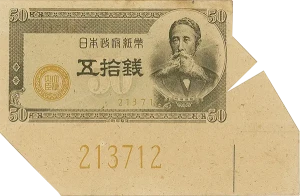

政府紙幣B号50銭(板垣50銭)

買取価格

- おまとめ買取

- 発行年:昭和23年(1947年)3月

- 廃止年:昭和28年(1953年)12月

- 発行数:14億万枚

- 大きさ:60mm×108mm

- 銘版:印刷局製造

- 図案:板垣退助/国会議事堂

最後の50銭札となったのは、「政府紙幣B号50銭」、通称『板垣退助50銭』です。

発行は昭和23年ですが、製造は昭和22年から昭和24年まで行われ、全部で14億枚ほど発行されました。

一部紙幣は印刷局で製造されましたが、ほとんどは複数の民間会社で委託製造されていました。

当時、薬莢などの軍需物資から転換された金属で、大型50銭黄銅貨、小型50銭黄銅貨が発行されていました。

ですが復興が進み金属価格が高騰。

それによって硬貨製造が困難になることが予想されたため、再び紙幣が製造されました。

さらに戦後のこの時期は物価の上昇が激しく、銭というお金が役に立たなくなっていました。

そのため、板垣50銭札は昭和28年、小額通貨整理法の施行によって通用停止となりました。

そして銭という単位も、日常から姿を消します。

デザイン

紙幣のデザインは、表面が板垣退助と額面、裏面は国会議事堂です。

板垣退助といえば明治維新の功労者、また自由民権運動の立役者でもあります。

なにより50銭札よりも、B号100円札の顔として知られているかもしれません。

また表面の額面は「五拾銭」と横で表記されています。

ですが、それまでの紙幣のように右からではなく、現在と同じ左から読む形です。

これには、GHQによる占領政策の影響もあるようです。

また戦後の紙幣である板垣50銭札では、日本帝国政府紙幣から「日本政府紙幣」へ名称も改められています。

もちろん菊紋もデザインから消えています。

そして物資不足の影響から、紙幣の造りは簡素で、紙幣に「透かし」はありません。

また紙幣の紙質も木材パルプのみを使用しているため、ごわごわとしています。

記番号

板垣50銭札にある番号は、現在の紙幣のような通し番号ではなく、4桁〜6桁で構成される組番号です。

先頭は政府紙幣を示す「2」で始まり、1〜3桁の組番号、末尾2桁が製造工場を示す番号で構成されています。

組番号は1〜267まであり、1セット500万枚となっているそうです。

例えば写真のものですと印刷された番号は「220017」です。

「2」は政府紙幣、「200」が組み番号、最後の「17」は帝国印刷芝工場という所で製造されたもの、という意味です。

この工場と番号については、番号と工場の対照表が出回ってるそうです。

しかし実際には情報や記録の信憑性は低く、記号と製造工場は一致しない可能性があるとか。

価値

板垣50銭札は発行枚数が14億万枚もあり、また状態の悪いものが多いため、価値は低いです。

ですので業者での買取で価値がつくことはありません。

そして市場価値も数円〜100円にも満たない金額です。

ですが組番号のうち、末尾2桁が「26」(東京証券印刷小田原工場製)のものは、現存数が少ないため価値が高いといわれています。

他に50銭紙幣は存在する?

明治から昭和にかけて発行された50銭札について、ご紹介してきました。

実は、この5種類以外にも50銭の紙幣が存在します。

明治通宝半円

買取価格

- 極美品:15,000円

- 並品:5,000円

- 発行年:明治5年(1872年)4月

- 廃止年:明治32年(1899年)12月

- 発行数:2,271万枚

- 大きさ:89mm×53mm

明治新政府が市中に流通していた紙幣の統一を図るため発行された、明治通宝のうち半円(半圓)が額面50銭相当の紙幣です。

製造は、日本の印刷技術は未だ未熟だったため、ドイツの印刷会社に製造を委託しました。

そのため明治通宝は「新紙幣」とか「ゲルマン札」などとも呼ばれていたそうです。

現在のような横長の紙幣ではなく、縦長のお札です。

明治から昭和にかけての軍用手票(軍票)が、同じような形です。

明治通宝は100円から10銭まで、全部で9種類が作られました。

表面にある額面の「半圓」の漢字、その真ん中に1/2YEN、その左右には50SENと小さく書かれています。

半圓が50銭札でもあることを示しています。

ですが、なぜ額面が50銭ではなく「半圓」になっているのか詳細はわかりません。

明治4年に「新貨条例」で日本の通貨単位の基準が「円」とされました。

そこで通貨単位は「円」という単位を基準にして考える、ということが示されました。

とはいえ20銭、10銭を「五分の一円」や「十分の一円」としたら、いくらなのか分からないですよね。

ですので、キリのいい50銭だけが「半圓」とされたのかもしれません。

結局、「半圓」という表記はこの明治通宝のみで、この後はすべて50銭です。

デザイン

明治通宝半円の表面には菊紋と鳳凰・竜が描かれ、裏面には地紋に小さく動物や昆虫が描かれています。

ちなみに裏面に描かれているのはトンボ(4匹)・孔雀(2羽)・千鳥(24羽)・ホタテ貝(14個)です。

当時、明治通宝はどの額面も図案が共通であったため、額面を改ざんした偽札が出回ったようです。

またヨーロッパ製の紙は多湿な日本の風土に合わず、痛みや変色を発生しやすかったとも言われています。

そのため明治10年頃には、流通量の多い額面のものが国産化されました。

これによって紙質の問題はクリアされたものの、デザインはそのままです。

結局、偽造問題が解決されなかったことから、明治14年には改造紙幣に交代しました。

価値

明治通宝半円は、状態の悪いものでも個別に価値のつく紙幣です。

買取金額は並品でも5,000円、状態のよい極美品ですと15,000円です。

未使用ではそれ以上の価値が期待できます。

50銭は今の価値にするといくら?

50銭は昭和28年の小額通貨整理法という法律で、完全に通用力を失っています。

そのため現在では、給料や保険料、利息などの計算で出てくるだけの単位です。

普段の生活とは縁のないものになってしまいました。

(前略)1円未満の紙幣や貨幣も、同年12月31日限りで通用力を失いました

出典:1円未満のお金が使えなくなったのはいつからですか? : 日本銀行 Bank of Japan

ですが、昔は50銭というと、けっこうな価値があったんです。

現在では最小単位である1円で買えるものはほとんどありません。

ですので1円の半分のお金と言われても、価値があるようには思えませんよね。

では最初の50銭札、大蔵卿50銭札の時代の価値を見てみましょう。

明治20年の頃の50銭ですと、今の価値にざっくりと計算すると6,000円ぐらいです。

明治20年の頃は、お米1升が5銭ぐらいだったそうです。

この1升、グラムに換算すると1.5kg(1,500g)です。

2023年ですと、市販のお米は1kgあたり500円前後です。

ここから単純計算をすると、1銭は150円ぐらいです。

50銭はその50倍なので、7,500円ほどです。

食料品などの必需品は、大きな変動要因がない限り、価値が大きく変わることはありません。

そのためこうした比較には、馴染みのある主食がよく使われます。

ですので、今回は日本人の主食であるお米を参考にしてみました。

たとえばお米ではなく、お給料なんかで比較すると、結果は変わります。

また、比較する時代によっても大きく変わってしまいます。

たとえば大正時代、第一次大戦が始まった頃ですと、お米1升は3銭ほどでした。

それが大戦の終わった大正9年ですと、お米1升が55銭に跳ね上がっています。

短い間にここまで変動する場合、参考にはなりませんね。

今回お伝えした金額は、あくまでイメージです。

物価指数などのデータを反映した、正確なものではありません。

それでも「50銭は思っていたよりも価値が高い金額だ」ということがお分かりいただけたかと思います。

50銭札価値に関するまとめ

50銭札は、これまでに5種類発行されてきました。

半円札を入れると、6種類です。それでは50銭札の価値について、簡単にまとめましょう。

POINT

- 50銭札で価値のあるものは明治(大蔵卿)、大正(大正小額紙幣)のもの

- 昭和の50銭札(富士桜、靖国、板垣)に、価値はほとんどない

- 明治通宝半円札は50銭札のことで、価値がある

明治・大正の50銭札であればプレミア価値があり、昭和の50銭札はプレミア価値がない、という結果になりました。

ところで、そんな価値の低い昭和の50銭札でも、プレミアがつくものもあるんです。

それがエラー紙幣です!

こうしたものは希少性が高く、中には10万円以上の価値になるものも存在します。

しかもこの時代の印刷技術ではエラー紙幣の発生率が高いため、現代ではありえないエラー紙幣が見つかることがあります。

希少価値の高い50銭のエラー紙幣

「エラーコイン」という言葉は聞いたことがあると思います。

製造の際に何らかのトラブルが原因で、通常のものと異なった仕上がりになったコインのことです。

紙幣も印刷時のトラブルによって製造不良が発生します。

それがエラー紙幣です。

近年の紙幣では製造技術や検品技術の向上もあって、見かけることは少ないです。

しかし50銭札が製造されていた頃は、今に比べて技術も未熟なため、エラー紙幣が多く見つかっています。

そしてエラー紙幣は、昭和期に民間印刷会社で作られているものに多いそうです。

ここでは価値のあるエラー紙幣のうち、有名な種類をご紹介します。

福耳エラー

福耳エラーとは、紙幣の化粧断裁の際、何らかの影響で不要部分が残ってしまったものです。

不要部分の残り具合、またカラーバーやトンボなど、印刷のためのマークが残っているものほど、価値が高いです。

見た目の印象もあり、福耳エラーは人気が高く、他のエラー紙幣よりプレミアのつく傾向があります。

例えば富士桜50銭ですとこの程度のもので30,000円ほど、大正小額紙幣50銭の福耳ですと80,000円程度の価値があります。

50銭紙幣の中で高額の部類に入るのが、こちらの板垣50銭福耳です。

仕上がり線であるトンボや、組番号まで残っていますね。

これぐらいのものですと、市場で25万円以上という価値になったことがあります。

位置ズレエラー

位置ズレエラーは、片方の印刷面がズレてしまっているエラーです。

片方は正常な位置にあることが多く、一見すると見逃してしまうエラーです。

位置のズレ具合が大きいほど、価値があるとされます。

例に挙げたものは靖国50銭後期の位置ズレですが、これは裏面がズレてしまっています。

この程度のズレですと、20,000円前後の値がついたこともありました。

裁断ズレエラー

紙幣は大きな用紙に刷られた後、決められた大きさにカットされます。

その際の裁断位置を誤ってしまったエラーです。

どの程度位置がズレているかによって価値が変わってきます。

例のエラー紙幣は板垣50銭札で、表面を見ると絵柄が紙幣に入り込んでいます。

これぐらいのズレですと、市場では50,000円ほどの価値があります。

印刷写りエラー

紙幣に、反対面の絵柄が映り込んでしまっています。

これが印刷写りエラーです。

このエラーは、コインでも見られるエラーです。

写り込みの部分が多いものや、写り込みが鮮明なほど、価値は高額です。

富士桜50銭札の裏面に、表面の絵柄が映り込んでいます。

この写り具合の場合の買取実績価格は24,000円です。

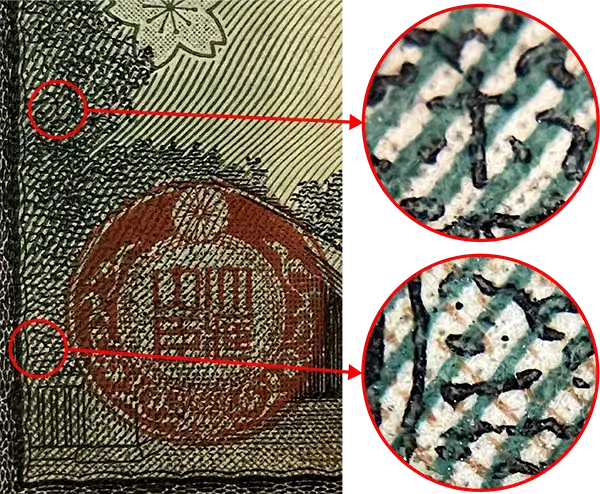

印刷ヌケエラー

ぱっと見は、普通の靖国50銭札です。

ですが、よく見てください。

なんと大臣印や組番号が印刷されていません。

このように、一部分が印刷されていないものを印刷ヌケエラーといいます。

この他にもアミヌケ、欠けエラーなど、部分的に印刷がヌケてしまっているエラーも存在します。

印刷のヌケ具合によって、価値は変わってきます。

ここまで抜けてしまっているものですと、過去の実績ですと30,000円以上になるようです。

番号ズレエラー

こちらのエラー、どの部分がエラーになっているかわかりますか。

答えは、組み番号の部分にあります。

上から4桁目の数字が左上は「3」、右下は「1」です。

この記番号は、左右同じものがふられるルールです。

ですので左右で異なる番号であれば、エラーの可能性は高いです。

数字をよく見比べても、見落としそうなエラーですね。

こうした番号が異なるエラー、番号ズレエラーは希少性が高いため高額です。

こちらの板垣50銭札では過去、コレクター向けオークションで50,000円前後で落札されています。

状態が良ければ、もっと価値が高くなるかもしれません。

ちなみに記番号エラーとして有名なものですと聖徳太子千円札や守礼門2000円札があります。

エラー紙幣かどうか、迷ったら専門家に聞こう

エラー紙幣の種類とその価値をご紹介してきました。

価値のない紙幣でも、エラー紙幣だった場合、プレミアがつきます。

紙幣は偽造が難しいため、紙幣そのものの偽物が多く出回っているわけではありません。

ですが製造後の汚れや欠損、あるいは加工したものがエラー紙幣の偽物として出回ることがあります。

さらには、こうしたものをエラー紙幣として販売されていることもあります。

もちろん、こうした加工品に価値はありません。

ご自身でエラーかどうか迷った場合、力になってくれるのが古銭の専門店です。

専門店には、エラー紙幣に詳しい鑑定士が在籍しているお店もあります。

「エラー紙幣かな?」と思ったら、専門家に査定を依頼してみましょう。

50銭札の価値を、お金に変える方法は?

50銭札には、価値のあるものと無いものが存在します。

ですが価値ある50銭札でも、そのままではただの紙切れと同じです。

そして50銭札は、お金として使用できません。

ですので、50銭札の価値を引き出すためには、何らかの方法で換金をする必要がありますね。

最後の項目では、50銭札の換金方法について見ていきましょう。

主な換金方法は、この2点です。

- オークション・フリマサイトで個人売買する

- 買取専門店で換金してもらう

例えば記念500円硬貨など、現在も使えるお金でしたら銀行で換金ができます。

しかし50銭札はお金としての通用力がないため、銀行換金はできません。

そのため換金方法はオークションやフリマサイト、また買取専門店の2つに絞られます。

それでは、それぞれの換金方法を詳しく見ていきましょう。

オークション・フリマサイトで個人売買するまずはオークションやフリマサイトに出品する方法です。

こうしたサイトで相場を調べる方も多いのではないでしょうか。

この方法の利点と欠点はなんでしょうか。

簡単にまとめました。

【利点】

- PCやスマホで手軽に出品できる

- 日本中のユーザーを相手に取引できる

- 価格を自分で決めることができる

【欠点】

- 操作や商品撮影など、個人売買に慣れていないと難しい

- クレームなどに対応しなければならない

- 売却後の梱包、発送は自分でやる必要がある

またオークションやフリマサイトでは、システム利用料や売却手数料がかかります。

おおよそ取引価格の1割ぐらいが引かれます。

特にフリマサイトですと、送料込みの値段でないと売れないことが多いです。

ですので手数料や送料を踏まえた価格で出品する必要があります。

そしてエラーと思われる50銭札を出品する時は、注意が必要です。

もし偽物であった場合、クレーム対応などのトラブルに巻き込まれる可能性は否定できません。

また鑑定機関のケースに入った品物でも、実は偽造だったということもあるので、ご注意ください。

こうしたオークションやフリマサイトでの個人売買は、知識や経験がある方には良い方法です。

買取専門店で換金してもらうもう一つの方法である買取専門店はどうでしょうか。

最近ですと駅前だけでなく、ショッピングセンターでも見かけることが増えました。

買取店で売却する場合の利点・欠点はこんな感じです。

【利点】

- 対面のため安心感がある

- 近くに店舗がない場合は、出張買取をしている店もある

- 支払いは現金で即換金が可能

【欠点】

- 店舗ごとに価格差があり、買取価格の基準も不透明

- 買取を断られる、あるいは無料引取になる場合がある

- 古銭の専門ではない可能性がある

買取店ですと、古銭以外の品物も一緒に買取をしてもらうこともできます。

時間をかけずに不用品を処分したい場合、とても便利です。

ですが、そのいいところが弱点だったりもします。

なんでも買取をするということは、そのジャンルの専門家がいないおそれがあります。

1人で何ジャンルもに精通するには、現実的に難しいです。

特に古銭は、偽物も多く、専門性が高いジャンルです。

お店や査定担当者によっては、古銭の取り扱いに慣れていないこともあります。

価値のある50銭札は古銭専門業者へ

最後の項目では、50銭札の換金方法についてお伝えいたしました。

どの方法でも、プラス面とマイナス面があります。

そのためどの方法が良いのかは、各人によって異なります。

どの方法が自分にあった換金方法か、ぜひ記事を参考に検討してみてください。

またエラー紙幣のような希少性の高い品物ですと、変造品があるのも現実です。

価値ある50銭札をお持ちの場合、まずは専門家に査定を依頼するのはいかがでしょうか。

店頭・郵送・出張買取に対応したアンティーリンクでは、LINEでの無料査定を行なっています!

お手持ちの50銭札をスマホで撮影し、送るだけで簡単に査定依頼ができます。

もちろん50銭札以外にも、古いお金や紙幣の査定はアンティーリンクにお任せください!

50銭札の価値に関するよくある質問

50銭札はいくらで売れますか?

改造紙幣50銭(大蔵卿50銭):未使用品で150,000円

大正小額紙幣50銭:未使用品で2,000円

政府紙幣50銭(富士桜50銭):未使用品で300円

明治通宝半円:未使用品で30,000円

TEL:☎03-6709-1306(営業時間 11:00~18:00)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18−35 OKビル 501

- 投稿タグ

- 近代紙幣の価値