中国古銭の種類一覧

数多く存在する中国古銭の種類を一覧表でわかりやすく説明します。

種類別の価値や偽造品の見分け方も紹介しますので是非ご活用ください。

目次

中国古銭の種類一覧表

| 時代 | 名称 | 画像 |

|---|---|---|

| 春秋戦国 | 刀銭 |  |

| 布銭 | ||

| 円銭 |  |

|

| 秦 | 半両銭 |  |

| 三銖銭 |  |

|

| 漢 | 八銖半両 |  |

| 四銖銭 |  |

|

| 五銖銭 |  |

|

| 唐 | 開元通寳 |  |

| 乾封泉宝 |  |

|

| 乾元重宝 |  |

|

| 大暦元宝 |  |

|

| 建中通宝 |  |

|

| 宋 | 皇宋通宝 |  |

| 皇宋元宝 |  |

|

| 景徳元宝 |  |

|

| 元豊通宝 |  |

|

| 紹聖元宝 |  |

|

| 大観通宝 |  |

|

| 崇寧通宝 |  |

|

| 淳化元宝 |  |

|

| 至道元宝 |  |

|

| 咸平元宝 |  |

|

| 祥符元宝 |  |

|

| 天禧通宝 |  |

|

| 太平通宝 |  |

|

| 元 | 大元通宝 | |

| 中統元宝 | ||

| 至大通宝 | ||

| 大徳通宝 |  |

|

| 明 | 大中通宝 |  |

| 洪武通宝 | ||

| 永楽通宝 | ||

| 宣徳通宝 |  |

|

| 弘治通宝 | ||

| 嘉靖通宝 |  |

|

| 隆慶通宝 |  |

|

| 万暦通宝 | ||

| 天啓通宝 |  |

|

| 崇禎通宝 |  |

|

| 清 | 順治通宝 |  |

| 康熙通宝 |  |

|

| 雍正通宝 |  |

|

| 乾隆通宝 | ||

| 嘉慶通宝 | ||

| 道光通宝 |  |

|

| 咸豊通宝 |  |

|

| 咸豊重宝 |  |

|

| 咸豊元宝 |  |

|

| 同治通宝 |  |

|

| 光緒通宝 | ||

| 宣統通宝 |

春秋戦国時代の中国古銭の種類一覧

春秋戦国時代(紀元前770~紀元前221年)に作られた古銭は、希少価値が高く、数十万円もの価値がつけられます。

刀銭(刀幣・刀貨)三字刀

刀銭(刀幣・刀貨)は、古代中国の春秋戦国時代(紀元前770年〜紀元前221年)に流通した青銅製の貨幣です。

もともとは手工業や日常生活で使われていた工具「刀削」の形を模しており、貝貨(自然貝・金属貝)に続く金属貨幣として、主に中原の東部・北部(斉、燕、趙など)で広く使用されました。

古代中国では、お金ができるまで金属製の道具や武器が「お金がわり」になっていたため、このような刀の形のお金が作られました。

刀銭には、いくつかの種類がありますが、「三字刀」を代表例に買取価格を示します。

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 三字刀 | 180,000円 |

布銭(布貨)空首布(くうしゅふ)

布銭とは、戦国時代の中国で使われた青銅製の貨幣です。

布という字が使われていますが、実際には布ではなく、田畑で掘り起こすときに使う鋤の形をしています。

読み方は、「ふせん(ふか)」です。

黄河流域の中央部で流通していました。

また、布銭には二種類あり、柄を差し込む部分が空洞の「空首布」と平らな「平首布」です。

さらに形状によって細かく分類され、たくさんの種類が存在します(例えば、足の形状によって方足布、尖足布、円足布など)。

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 空首布 | 50,000円 |

円銭(垣字銭)

古代中国では、刀銭、布銭、子安貝の形をした貝貨(蟻鼻銭)、円銭の四種類がお金として使用されていました。

この4種類のなかで、秦の始皇帝が貨幣統一するうえで採用されたのがこの円銭でした。

魏、秦、趙、周等の地域で作られ、垣字銭のほかに、共字銭という種類もあります。

刻印された文字で、判別することができます。

こちらの写真は、垣字銭です。

秦時代以降も、さまざまな通貨が作られていきますが、デザインや作り方はこの円銭がモデルになったと考えられています。

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 垣字銭 | 10,000円 |

秦時代の中国古銭の種類一覧

秦時代(紀元前221~紀元前206年)に作られた古銭も、買取時に高い値段がつけられることが多いです。

秦時代の通貨の特徴としては、その名前を示す文字が刻まれていました。

例えば、「半兩」や「三銖」などの文字です。

半両銭(秦半兩)

半両銭は円形をしていて、文字が刻まれている面と平らな面があります。

始皇帝の時代に作られたと思われがちですが、実はそれより前からありました。

始皇帝の時代に、文字や物の長さや重さを測る単位、思想、お金などいろいろなことが統一されたことで、古代中国の広い地域で半両銭が使われるようになりました。

元々、半両銭ができたのは紀元前336年、恵文王の時代でした。

当時の中国では、いろいろな地域で自分たちのお金をそれぞれ作っていて、形や価値がバラバラだったため、統一されたお金が必要でした。

そこで、秦という国が一つになるために、半両銭を使うようにしたことで、お金の価値がわかりやすくなって、貿易や税金の徴収もスムーズになったのです。

半両銭は銅と錫を混ぜて作られた青銅貨幣で、長持ちするためにこの材質が選ばれました。

中心に穴が開いていて、紐を通して持ち運びやすくなっていて、この穴あきのデザインは、日本のお金にも影響を与えることになります。

また、半両銭の形が丸くて穴が四角いのは、「天は円くて、地は四角い」という当時の世界観から、こうした形になったと考えられています。

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 半両銭 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

三銖銭(秦三銖)

「三銖銭」は、中国の西漢時代に発行された古代の銅貨です。

中央に四角い穴の開いた「方孔円銭」と呼ばれる形で、表面には篆書という書体で「三銖」の文字が刻まれています。

発行されたのは、漢の武帝による貨幣改革の時でした。

有力な説では、建元元年(紀元前140年)から数年間だけ作られたとされています。当時、それまで使われていた「半両銭」が軽くなりすぎて経済が混乱していたため、それを立て直す目的がありました。

流通期間が非常に短かったため、「曇花一現(つかのまの花)」とも呼ばれますが、その意義は重大です。

これは中国史上初めて、重さの単位である「銖」をコインの表面に明記した画期的な試みでした。この経験が、後に長く使われることになる「五銖銭」の成功につながる重要なステップ(過渡期)となりました。

なお、現存する実物の重さは、およそ1.8~2.2グラム程度です。

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 三銖銭 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

漢時代の中国古銭の種類一覧

秦は、中国を統一するなかで、半両銭を使いましたが、始皇帝が亡くなると国はすぐに滅んでしまいました。

その後、漢王朝ができると、半両銭は使われなくなって、五銖銭等の新しいお金が作られていきます。

漢時代(紀元前206~220年)に作られた古銭の特徴としては、その通貨が作られた時の皇帝の名前やその通貨の名前などを示す文字が刻まれるようになったことです。

八銖半両

「八銖半両」は、中国の前漢時代に使われた貨幣のひとつです。

発行された理由は、経済の混乱を止めるためでした。

それより前、漢の高祖が「民間で自由にお金を作ってよい」とした結果、非常に軽いお金(楡莢半両など)ばかりが出回り、物価が上がりすぎてしまったのです。

そこで、権力を握った呂后という人物が、紀元前186年に民間での製造を禁止し、この新しいお金を作らせました。

表面には「半両」と書いてありますが、実際の重さは「8銖(約5.4g)」と決められていました。

しかし、これはそれまでの軽いお金より一気に3倍も重くなったため、かえって使いにくく、世の中は混乱してしまいました。

その結果、わずか4年後(紀元前182年)には、もっと軽い「三銖」の半両銭に切り替えられることになりました。

なお、古銭の分類では「古文銭」の一種として知られています。

- 重さ:約7.3g

- 直径:約32mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 八銖半両 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

四銖銭

「四銖銭」には、歴史的に大きく分けて2つの種類があります。

ひとつは、前漢の時代に流通した「四銖半両銭」です。

紀元前175年(文帝5年)に作られ始めました。このお金は、表面に「半兩」と刻まれていますが、実際の重さは名前の通り4銖しかありませんでした。本来の「半両(12銖)」に比べると、3分の1の軽さです。

この時、品質を守ることを条件に、再び民間でお金を作ることが許されました。その後、武帝の時代まで長く使われましたが、紀元前140年(建元元年)に廃止されました。

もうひとつは、南北朝時代の南朝宋で、430年(元嘉7年)に作られたものです。

こちらは表面に「四銖」と書かれており、書いてある額面と実際の重さが一致していました。

さらに454年(孝建元年)には、裏側に「孝建」という文字が入った「孝建四銖」も作られました。

- 重さ:約2.6~3.5g

- 直径:約23~24mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 四銖銭 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

五銖銭

「五銖銭」は、中国の古い銅貨です。

重さが「5銖(約4グラム)」あり、表面にその文字が刻まれていることから名付けられました。

作られ始めたのは、西漢の初期です。それまでの「半両銭」の制度が何度か変わった後、紀元前118年(漢の武帝の元狩5年)に初めて発行されました。

さらに紀元前113年(元鼎4年)には、政府が貨幣を作る権利を統一し、「上林三官五銖」の発行を始めました。

これは、国が通貨を管理するようになった、中国史上初の重要な出来事(里程標)です。

形は秦の時代から続く「円形方孔(丸い形に四角い穴)」で、大きさや重さも統一されました。

このお金は両漢時代を通じてメインで使われ、唐の武徳4年(621年)に廃止されるまで、700年以上も流通しました。

これは中国史上最も長い記録です。また、この制度は後の「通宝銭制」にも大きな影響を与えました。

- 重さ:約3.3~5.1g

- 直径:約25~26mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 五銖銭 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

唐時代の中国古銭の種類一覧

唐時代(618~907年)は、政府によって公式に通貨が作られて、その流通も管理され、経済の安定化が図られていました。

開元通寳

「開元通寳」は、唐の初代皇帝である高祖・李淵によって、武徳4年(西暦621年)に作られたお金です。唐の時代を通じて最も長く使われた、主要な通貨でした。

この貨幣が登場したことで、700年以上も続いた「重さを名前にする(五銖銭など)」という制度が終わりました。代わりに、「通宝」や「元宝」のように、重さではなく「お金としての価値」を示す名前をつけるようになったのです。これはその先駆けとなる出来事でした。

形は「外円内方(丸い形に四角い穴)」で、表面の文字は、有名な書家で役人(給事中)でもあった欧陽詢が、隷書を含む書体で書いたものです。

大きさは直径約24ミリ、重さは「2銖4絫」と決められ、このコイン10枚(10文)で重さ「1両」とされました。

これにより、古い単位である「銖」や「絫」に代わって、「銭」を単位とする計算しやすい「十進法」の重さの単位が確立されました。

これは中国の貨幣史上とても大きな改革で、清の末期までの約1290年間、この「宝文銭」のスタイルが中国だけでなく、日本、朝鮮、ベトナムなどの周辺国でも使われ続けることになりました。

なお、「開元通寳」という名前は、その時の年号(元号)ではありません。

「開闢新紀元」(新しい時代を開く)という意味の「開元」と、「通行宝貨」(流通する宝の貨幣)という意味の「通宝」を組み合わせた言葉に由来しています。

- 重さ:約4.1~4.5g

- 直径:約24mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 開元通寳 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

乾封泉宝

この硬貨は唐の時代の後期に発行されたものです。

読み方は、「けんほうせんぽう」です。

乾封泉宝は唐の高宗期に初めて鋳造された史上初の年号銭であり、重量ではなく元号を刻む形式を確立して後世の東アジア貨幣に決定的な影響を与えました。五代十国時代の楚でも発行されましたが、現存する本物は文字を時計回りに読む旋読形式に限られ、対読のものは偽物と判断されます。

- 重さ:約4.2g

- 直径:約26mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 乾封泉宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

乾元重宝

こちらも唐の時代に発行されたもので、読み方は「けんげんじゅうほう」です。

乾元重宝は唐の粛宗期に鋳造された年号銭であり、金属の重さではなく重宝という価値ある名を冠して国家の威信を示しました。

この呼称は後の宋や清代まで続く貨幣名称の基礎を築いた歴史的に重要な一枚です。

- 重さ:約10.7g

- 直径:約32mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 乾元重宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

大暦元宝

大暦年間(766~779年)に発行された通貨です。

読み方は「たいれきげんほう」です。

大暦元宝は唐の代宗期に鋳造された希少な貨幣であり、建中通宝と並び称されます。

作りは粗削りですが時代の変遷を伝える価値を持ち、文字を時計回りに読む旋読が正統で、対読のものは当時の様式と異なるため偽物と判断されます。

- 重さ:約3.9g

- 直径:約23mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 大暦元宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

建中通宝

建中年間(780~783年)に発行された通貨で、読み方は「けんちゅうつうほう」です。

建中通宝は唐の徳宗期に鋳造された年号銭で、大暦元宝と同様に現存数が少なく希少です。

多くは薄肉小様と呼ばれる薄く小ぶりで粗略な作りですが、動乱期の歴史を伝える貴重な資料となっています。

- 重さ:約2.7g

- 直径:約22.5mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 建中通宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

宋時代の中国古銭の種類一覧

宋時代(960~1279年)は、世界でも初めて交子、会子と呼ばれる紙幣が使用された時代でもあり、宋時代の中国の貨幣経済がいかに進んでいるかが分かります。

皇宋通宝

宋時代に作られたと考えられている皇宋通宝(こうそうつうほう)です。

小平や折二といった額面があります。

皇宋通宝は北宋の仁宗期に鋳造され、年号ではなく国号を冠した貨幣です。

書体の異なる対銭という形式が定着しており、中でも複雑に折れ曲がった九畳篆を持つものは高い美術的価値を誇る希少品です。

- 重さ:約2~5.9g

- 直径:約22.7~28.5mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 皇宋通宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

皇宋元宝

宋時代に作られたと考えられている皇宋元宝(こうそうげんほう)です。

こちらも、小平や折二の額面があります。

皇宋元宝は南宋の理宗期に鋳造され、元号ではなく国号を冠した貨幣です。

真書や篆書など書体の異なる対銭形式を採用し、当時の高度な書道文化を反映しています。

- 重さ:約2.1~4.2g

- 直径:約23~25.6mm

※折二は、重さ:約3.1~10g、直径:約26.6~31mmが基準サイズとなります。

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 皇宋元宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

景徳元宝

景徳元宝は景徳年間(1004~1007年)に発行された通貨です。

読み方は「けいとくげんぽう」です。

景徳元宝は北宋の真宗期に鋳造された年号銭です。

精密な計量基準による厳格な管理下で発行され、端正な真書の書体は北宋の経済的秩序と安定を象徴しています。

- 重さ:約3.2~5.2g

- 直径:約24.2~26.3mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 景徳元宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

元豊通宝

元豊通宝は元豊年間(1078~1085年)に発行されました。

読み方は「げんほうつうほう」です。

小平と折二の額面があります。

元豊通宝は北宋の神宗期に鋳造された年号銭であり、篆書・行書・真書など異なる書体で発行される対銭の代表例です。

この書体の多様性は、当時の高度な書道文化と技術を反映した芸術性の高い貨幣であることを示しています。

- 重さ:約2.5~7.3g

- 直径:約22.9~26.5mm

※折二は、重さ:約4.2~15g、直径:約27.1~35.5mmが基準サイズとなります。

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 元豊通宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

紹聖元宝

紹聖年間(1094~1098年)に青銅と鉄をつかって鋳造された銭貨です。

読み方は「しょうせいげんぽう」です。

額面は、小平、折二銭があります。

紹聖元宝は北宋の哲宗期に鋳造された年号銭であり、篆書や行書による対銭形式で当時の高度な書道文化を反映しています。

特に鉄母の銅色が濃い点が特徴で、北宋の円熟した美意識を伝える芸術性の高い貨幣です。

- 重さ:(小平銭)2.2~5g、(折二銭)5.2~15.7g

- 直径:(小平銭)22.3~25.3mm、(折二銭)28.7~34.6cm

大観通宝

大観年間(1107~1110年)に発行された銭貨です。

読み方は「たいかんつうほう」です。

額面は、小平、折二、折三、折十四などがあり、材質として銅や鉄、錫の3種類が確認されています。

大観通宝は北宋の徽宗期に鋳造された貨幣であり、芸術家皇帝自らが筆を執った御書銭の傑作です。

独自の書体である痩金体による鋭い筆致は鉄画銀鉤と称賛され、貨幣の枠を超えた美術品としての価値を誇ります。

- 重さ:約19g

- 直径:約41mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 大観通宝 | 12,000円 |

大観通宝 当十については希少性があり、高額買取となります。

崇寧通宝

崇寧年間(1102~1106年)に発行されました。

読み方は「すうねいつうほう」です。

鉄で作られた崇寧通宝もあり、鉄製の場合は重くなります(約7.7~12.3g程度)。

額面の種類としては、小平、折二、当十があります。

崇寧通宝は北宋の徽宗期に鋳造され、芸術家皇帝自らが筆を執った御書銭の傑作です。

独自の痩金体による鋭い筆致は鉄画銀鉤と称され、一枚で十枚分の価値を持つ当十銭として流通した、美術品としての価値も極めて高い名品です。

- 重さ:約3.5~4.5g

- 直径:約24.2~25.2mm

※当十の場合は、重さ:約10.2~16.3g、直径:約34~36.1mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 崇寧通宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

淳化元宝

同じく淳化年間の銭貨で、淳化通宝と同時期の通貨です。

読み方は「じゅんかげんぽう」です。

淳化元宝は北宋の太宗期に鋳造され、皇帝自らが筆を執った御書銭として知られる名品です。

真書・行書・草書の三つの書体で発行されるという史上初の画期的な試みが行われ、王朝の高度な文化水準を象徴する芸術的な貨幣となっています。

- 重さ:約4.7g

- 直径:約25.5mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 淳化元宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

至道元宝

至道年間(995~997年)に発行された銭貨です。

読み方は「しどうげんぽう」です。

至道元宝は北宋の太宗期に鋳造され、皇帝自らが筆を執った御書銭として真書・行書・草書の三体で発行された芸術性の高い貨幣です。

重い鉄銭の不便さが世界初の紙幣交子の誕生を促した時代の転換点を象徴する存在でもあります。

- 重さ:約3.4~4.8g

- 直径:約24.3~25.2mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 至道元宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

咸平元宝

咸平年間(998~1003年)に発行された銭貨です。

読み方は「かんぺいげんぽう」です。

咸平元宝は北宋の真宗期に鋳造された年号銭であり、精密な戥秤を用いた厳格な品質管理の下で発行されました。

端正な真書体で刻まれたその姿は、派手さよりも実直な美しさを持ち、当時の経済的安定と秩序を今に伝えています。

- 重さ:約2.2~5.8g

- 直径:約21.4~26mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 咸平元宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

祥符元宝

祥符年間(1008~1016年)に発行された銭貨です。

読み方は「しょうふげんぽう」です。

長崎貿易銭としても使用されました。

祥符元宝は北宋の真宗の大中祥符期に鋳造された年号銭です。

伝統的な重量規格を継承しつつ、書体の異なる対銭形式を取り入れた端正な作りは、北宋の高度な書道文化と黄金時代の繁栄を象徴しています。

- 重さ:約2.5~6g

- 直径:約23~26.4mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 祥符元宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

天禧通宝

天禧年間(1017~1021年)に発行されました。

読み方は「てんきつうほう」です。

天禧通宝は北宋の真宗期に鋳造された年号銭であり、書体の異なる対銭形式を採用した端正な貨幣です。

「天の喜び」を意味する元号の通り、当時の成熟した経済と高度な文化水準を象徴する、北宋の安定期を代表する一枚です。

- 重さ:約2.3~5.2g

- 直径:約23.4~27.1mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 天禧通宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

太平通宝

太平興国年間(976~984年)に発行された銭貨です。

読み方は「たいへいつうほう」です。

太平通宝は複数の時代に作られましたが、特に清末の太平天国によるものが有名です。

農民起義軍が発行したこの貨幣は政府貨幣より信用が高く、装飾品にされるほど民衆に支持されました。平和への願いを映す鏡として、伝統的な通宝形式で歴史に名を刻んでいます。

- 重さ:約2.3~5.2g

- 直径:約23.1~26mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 太平通宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

元時代の中国古銭の種類一覧

元時代(1271~1368年)の中国は、モンゴル帝国に支配されていた時代となります。

そのため、古銭に刻まれる文字やデザインがモンゴルの影響を受けたものもありました。

大元通宝

大元通宝は元朝の初期に発行された銭貨で、読み方は「だいげんつうほう」です。

大元通宝は元の時代に鋳造され、表面に公用文字であるパスパ文字が刻まれているのが最大の特徴です。

当時は紙幣である交鈔が経済の主流だったため金属貨幣は希少であり、伝統的な形式に独自の文化を融合させた、帝国の威信を伝える歴史的な一枚です。

- 重さ:約19g

- 直径:約40mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 大元通宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

中統元宝

中統元宝は、元朝中期に発行された銭貨です。

デザインは伝統的な中国式を踏襲しつつ、元朝独自の特徴も持っていました。

読み方は「ちゅうとうげんぽう」です。

中統元宝は元の世祖クビライが発行した、銀を価値基準とする紙幣中統元宝交鈔として知られています。

マルコ・ポーロも驚嘆した高度な管理制度によって運営され、重い金属貨幣に代わる国家の信用を紙に変えた、当時世界最先端の金融システムでした。

- 重さ:約3~4.2g

- 直径:約15~24mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 中統元宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

至大通宝

至大通宝は元朝の後期に発行され、この名前は発行された時期の元号に由来しています。

読み方は「しだいつうほう」です。

至大通宝は元の武宗期に幣制改革の一環として鋳造された貨幣です。

紙幣である交鈔が経済の主流だったため発行期間は短く希少であり、紙幣中心の経済にあえて金属貨幣で安定をもたらそうとした試行錯誤の歴史を伝えています。

- 重さ:約3.4~3.7g

- 直径:約21~23mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 至大通宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

大徳通宝

大徳通宝もまた、元朝時代に発行された銭貨で、円形で中央に四角い穴が開いている伝統的なデザインです。

読み方は「だいとくつうほう」です。

大徳通宝は元の成宗期に鋳造された貨幣です。

紙幣である交鈔が主流の経済下で発行されたため現存数は少なく希少ですが、パスパ文字が刻まれたものは多民族帝国のアイデンティティを象徴しています。

キャッシュレスが進んだ社会であえて作られた、皇帝の威信を物理的に証明する特別な存在です。

- 重さ:約8.5g

- 直径:約31mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 大徳通宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

明時代の中国古銭の種類一覧

明時代(1368~1644年)は、明朝は中央政府で基本的にはお金をつくっていましたが、一部地方政府や民間による鋳造も行われました。

大中通宝

大中通宝は、明時代の初期に発行された銭貨です。

円形で中央に四角い穴が開いている伝統的なデザインを持っています。

読み方は「だいちゅうつうほう」です。

大中通宝は明の太祖朱元璋が即位前に鋳造した貨幣であり、裏面に地名を示す紀地などが刻まれる多様なバリエーションが特徴です。

五つの額面で発行され、後の洪武通宝へと続く明代貨幣制度の基礎を築いた、王朝建国の歴史を象徴する存在です。

- 小平銭:直径2.3~2.5cm、重さ3.2~4.4g

- 二折銭:2.7~3cm、5~6.9g

- 三折銭:3.2~3.6cm、6.9~10.3g

- 五折銭:3.6~4cm、12.9~17.3g

- 十折銭:3.9~4.6cm、20.6~40g

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 大中通宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

洪武通宝

明を建国した皇帝「朱元璋」が治めていた洪武年間に発行された通貨です。

読み方は「こうぶつうほう」です。

洪武通宝は明の洪武帝期に鋳造され、その後の貨幣制度の規範となった制銭です。

小平から折十まで五つの額面があり、裏面に地名を示す紀地や額面を示す紀値が刻まれるなど多くの種類が存在します。紙幣重視の政策により後に補鋳されたものも多く含まれます。

- 小平:2.2~2.5cm、2.7~3.9g

- 二折:2.7~3cm、4~7.4g

- 三折:3.2~3.6cm、7.8~11.9g

- 五折:3.6~4cm、11.1~26.2g

- 十折:3.9~4.6cm、16.6~31g

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 洪武通宝 | 42,000円 |

永楽通宝

続いては、織田信長が旗印として掲げていたことで有名な永楽通宝です。

永楽年間(1403~1424年)に発行され、読み方は「えいらくつうほう」です。

永楽通宝は明の成祖永楽帝期に鋳造された制銭であり、伝統的な方孔円銭の形式を完成させました。

当初は紙幣である大明宝鈔が重視されたため、流通品の多くは後の嘉靖年間に補鋳されたものですが、海を渡り東アジア全域で流通した国際的な貨幣です。

織田信長が「永楽通宝」を自軍の旗印に採用した具体的な理由は明確ではありませんが、信長の力の源泉は、農業が忙しい時期でも、戦に参加できる常設の軍隊を組織したことにあります。

この軍隊は永楽通宝等の金銭で雇われた兵士たちで構成されていて、このことが信長の軍隊にとって永楽通宝が重要なシンボルとなったと考えられています。

明の時代の初期は、コインではなく紙幣を使って取引をしようという政策が実施され、銅銭の鋳造は禁止されていました。

しかし、1402年に朱棣が皇帝になると、政治、経済、文化、軍事、外交のさまざまな面で大きな改革が行われました。

その改革の1つに永楽通宝の鋳造もあり、国外との貿易用に永楽通宝は使用されました。

基本は小平銭ですが、折三銭(直径2.8~3.4cm)もあります。

- 小平:2.4~2.5cm、重さは3.4~4g

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 永楽通宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

宣徳通宝

宣徳年間(1426~1435年)に発行され、品質が良く美しいデザインで知られています。

読み方は「せんとくつうほう」です。

宣徳通宝は明の宣宗宣徳帝期に制定された制銭ですが、当時は紙幣である大明宝鈔が重視されたため鋳造が一時停止され、流通品の多くは後の嘉靖年間に補鋳されたものです。

紙幣の価値下落により再び必要とされた経緯を持つ、伝統的な方孔円銭です。

- 重さ:約3~3.6g

- 直径:約24~25mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 宣徳通宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

弘治通宝

明朝の経済が安定していた弘治年間(1488~1505年)に発行された通貨です。

読み方は「こうじつうほう」です。小平銭が多いですが、折十銭(重さ:約20g、直径:約40mm)もあります。

弘治通宝は明の孝宗弘治帝期に鋳造された貨幣です。

紙幣である大明通行宝鈔の価値が暴落し1貫がわずか1文になる中、紙幣に代わって経済を支える制銭として機能しました。

弘治の中興と呼ばれる安定期を、確かな銅の価値で支えた実務的な一枚です。

- 重さ:約3~4g

- 直径:約24~26mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 弘治通宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

嘉靖通宝

嘉靖年間(1522~1566年)に発行され、長い期間にわたっての発行となりました。

読み方は「かせいつうほう」です。

嘉靖通宝は明の世宗嘉靖帝期に鋳造され、紙幣インフレを受けて長らく停止していた銅銭発行を復活させた重要な貨幣です。

この時期には過去の年号銭も補鋳され、素材が青銅から黄銅へと切り替わる転換点となりました。

公式な制銭として旧銭より高い価値を持ち、後の貨幣基準を築きました。

- 小平:2.3~2.5cm,3~4.5g

- 折二:2.7~2.9cm

- 折三:3~3.3cm

- 折五:3.8~4cm

- 折十:4.3~4.5cm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 嘉靖通宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

隆慶通宝

隆慶年間(1567~1572年)に発行された通貨で、読み方は「りゅうけいつうほう」です。

隆慶通宝は明の穆宗隆慶帝期に鋳造された制銭であり、嘉靖期からの黄銅技術を継承した高品質な作りが特徴です。

在位期間が短かったため発行数は限られており、大量に作られた万暦期のものとは対照的に希少性の高い貨幣として知られています。

- 重さ:約4~4.5g

- 直径:約24~25mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 隆慶通宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

万暦通宝

万暦年間(1573~1620年)に発行され、この時期は明朝の政治的、経済的な変動が激しい時期でした。

読み方は「ばんれきつうほう」です。

小平銭だと下記のとおりですが、折二銭だと直径27~30mm程度となります。

万暦通宝は明の神宗万暦帝期に鋳造された制銭であり、明代最長の治世下で大量に発行されました。

当時は海外からの白銀流入により銀銭兼行が進み、銀が高額取引を担う一方で、銅銭は庶民の日常取引を支える不可欠な役割を果たしました。

- 重さ:約3.4~4.2g

- 直径:約21~25mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 万暦通宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

天啓通宝

天啓年間(1621~1627年)に発行された通貨です。

読み方は「てんけいつうほう」です。

天啓通宝は明の熹宗天啓帝期に鋳造された制銭であり、亜鉛と銅を直接配合する黄銅鋳造技術が完成の域に達した貨幣です。

小平から当十まで多様な額面が発行され、裏面に鋳造地や額面を記すなど種類が豊富な点が特徴で、明末期の成熟した技術と経済状況を伝えています。

- 小平:2.35~2.7cm,2.6~3.6g

- 折二:2.6~3.1cm,2.8~7.3g

- 折十:4.2~4.9cm,16.8~46.3g

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 天啓通宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

崇禎通宝

崇禎年間(1628~1644年)に発行され、明朝最後の期間の通貨となりました。

読み方は「すうていつうほう」です。

種類によって異なりますが、一般的な重さや直径は下記のとおりです。

崇禎通宝は明朝最後の崇禎帝期に鋳造された制銭であり、背面に星や月など極めて多彩な文様を持つことで知られています。

銀銭兼行の経済下で進行した激しいインフレや社会不安を背景に、初代皇帝の諱を避ける通宝の伝統を最後まで守り抜いた、王朝の終焉を象徴する歴史的な貨幣です。

- 重さ:約3.6g

- 直径:約24mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 崇禎通宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

清時代の中国古銭の種類一覧

清時代(1644~1912年)も、引き続き、銅でつくられた通貨が基本です。

ただ、貿易する際に銀貨を使用していた欧米との交易が盛んになったため、銀貨の重要性が高まりました。

順治通宝

順治時代(1644~1661年)に発行された通貨です。

読み方は「じゅんちつうほう」です。

順治通宝は清の世祖順治帝期に発行された入関後最初の制銭であり、背面のデザインが時期により光背や一厘銭など五つの形式に変遷する五式が特徴です。

満州文字を用いた形式はその後の清朝貨幣の模範となり、一吊などの計数単位も定まるなど、新王朝の経済基盤とアイデンティティを確立した重要な方孔円銭です。

- 重さ:約2.4~5g

- 直径:約24~27mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 順治通宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

康熙通宝

康熙時代(1662~1722年)に発行されました。

読み方は「こうきつうほう」です。

康熙通宝は清の聖祖康熙帝期に鋳造された制銭で、順治通宝の形式を継承した清代を代表する貨幣です。

特に末期には寺院の像を溶かして作られたという伝説を持つ羅漢銭が発行され、黄金を含む幸運の銭として民衆に珍重されました。六十年に及ぶ治世の経済的安定を象徴する存在です。

- 重さ:約2.1~5.6g

- 直径:約22~28mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 康熙通宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

雍正通宝

雍正時代(1723~1735年)に発行されました。

読み方は「ようせいつうほう」です。

雍正通宝は清の世宗雍正帝期に鋳造された制銭であり、伝統的な方孔円銭の形式を継承しています。

治世が短かったため発行数は少なく希少ですが、厳格な統治を反映して品質は高く、独特な書体の方頭通や裏面の満州文字による銭局名が特徴的な、規律と秩序を象徴する貨幣です。

- 重さ:約3.6~5.9g

- 直径:約24.5~28mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 雍正通宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

乾隆通宝

乾隆時代(1736~1795年)に発行された銭貨。

この時代は清朝の全盛期で、通貨の流通量も多かったです。

読み方は「けんりゅうつうほう」です。

乾隆通宝は清の高宗乾隆帝期に鋳造された制銭であり、清朝最盛期の乾隆盛世を背景に莫大な量が発行されました。

伝統的な方孔円銭の形式で裏面には満州文字で銭局名が刻まれ、銀銭兼行のもとで安定した価値を保ち、帝国の繁栄を支えた代表的な貨幣です。

- 重さ:約2.7~4.5g

- 直径:約23~28mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 乾隆通宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

嘉慶通宝

嘉慶時代(1796~1820年)に発行された銭貨。

品質やデザインが多様化した時期です。

読み方は「かけいつうほう」です。

嘉慶通宝は清の仁宗嘉慶帝期に鋳造された制銭であり、形式は伝統的な方孔円銭を継承しています。

しかし当時は私鋳銭の横行や白銀流出による銀高銭安が進行しており、清朝の繁栄から経済混乱へと向かう時代の変化を象徴する貨幣です。

- 重さ:約2.3~5.7g

- 直径:約23.5~27mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 嘉慶通宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

道光通宝

道光時代(1821~1850年)に発行されました。

読み方は「どうこうつうほう」です。

小平銭、折五、折十があります。

道光通宝は清の宣宗道光帝期に鋳造された制銭です。

形式は伝統的な方孔円銭ですが、アヘン貿易による白銀流出で深刻な銀高銭安が進行し、私鋳小銭の横行など経済が混乱した苦難の時代を反映しています。

- 重さ:約2.5~5.6g

- 直径:約21~27mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 道光通宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

咸豊通宝

咸豊時代(1851~1861年)に発行された銭貨。

内乱や社会的混乱の時期でした。

読み方は「かんぽうつうほう」です。

咸豊通宝は清の文宗咸豊帝期に鋳造された貨幣です。

太平天国の乱による財政難から高額面の大銭が次々と発行され、額面に応じて咸豊重宝や咸豊元宝と名称が区別されました。

鉄や鉛を含む多様な素材で作られましたが、乱発は激しいインフレと市場の混乱を招き、帝国の経済的苦境を象徴する歴史となりました。

- 重さ:約5.8g

- 直径:約23mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 咸豊通宝 宝福局 当百 | 300,000円 |

| 咸豊通宝 宝福局 当五十 | 50,000円 |

| 咸豊通宝 宝福局 当二十 | 25,000円 |

| 咸豊通宝 宝福局 当十 | 10,000円 |

咸豊重宝

咸豊時代(1851~1861年)に発行された銭貨。

主に当五、当十、当五十の額面につけられる名称です。

読み方は「かんぽうじゅうほう」です。

咸豊重宝は清の咸豊帝期に財政難への対策として発行された、四文から五十文相当の額面を持つ大銭です。

素材の乱れや額面と重量が逆転する軽重倒置などの混乱が生じ、激しいインフレを招いた当時の経済的苦境を伝える貨幣です。

咸豊元宝

咸豊時代(1851~1861年)に発行された銭貨。

主に当百以上の額面につけられる名称です。

読み方は「かんぽうげんぽう」です。

咸豊元宝は清の咸豊帝期に発行された、百文から千文相当の最高額面を持つ大銭です。

太平天国の乱による財政難を背景に乱発されましたが、激しいインフレや額面と重量が矛盾する軽重倒置などの経済混乱を招き、伝統的な方孔円銭の終焉を予兆させる存在となりました。

同治通宝

同治時代(1862~1874年)に発行された銭貨。

読み方は「どうじつうほう」です。

同治通宝は清の穆宗同治帝期に鋳造された制銭です。

咸豊期の大銭乱発による混乱を受けて紙幣が廃止されるなど、経済の立て直しが図られた時期に発行されました。

伝統的な方孔円銭の形式を維持し、激動の後の経済秩序再建と安定への回帰を象徴する貨幣です。

- 重さ:約5.9g

- 直径:約22~25mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 同治通宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

光緒通宝

光緒時代(1875~1908年)に発行された通貨です。

読み方は「こうしょつうほう」です。

光緒通宝は清の徳宗光緒帝期に発行され、従来の鋳造に加え西洋技術によるプレス製造の機製銭が導入された画期的な貨幣です。

しかし銅元や機械製銀貨の台頭により、二千年以上続いた伝統的な方孔円銭としては事実上最後の大規模流通銭となり、帝国の黄昏と近代化の夜明けを象徴する存在です。

- 重さ:約5.2g

- 直径:約25mm

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 光緒通宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

宣統通宝

宣統時代(1909~1912年)に発行された銭貨で、清朝の最後の皇帝の時代の通貨です。

読み方は「せんとうつうほう」です。

宣統通寳は、大型と小型があります。

宣統通宝は清最後の皇帝宣統帝溥儀の時代に発行された、中国史上最後の方孔円銭です。

西洋技術による機製銭も作られましたが、銅元などが主流となりつつあったため流通は限定的でした。二千年に及ぶ穴あき銭の歴史に終止符を打ち、近代貨幣制度へと移りゆく帝国の最後を象徴する存在です。

- 大型:直径23.6~24.3mm、重さ3.8~5g(平均は約4.5g)

- 小型:直径18.5~19.5m、重さは約2.2g

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 宣統通宝 |

重さでの買取(gあたり3.5円) |

中国古銭とは?

中国古銭とは、昔の中国で使われていたお金のことです。

多くの中国古銭は銅で作られていて、丸い形で、中央に四角い穴が開けられているのが特徴です。

この四角い穴のおかげで、紐を通して何枚もの銭を一緒に持ち運ぶことができました。

中国の長い歴史の中で、さまざまな王朝が次々と現れ、それぞれが自分たちの銭貨を作りました。

そのため、中国古銭は非常に多くの種類があります。

例えば、「元和通宝」は唐時代に、「咸平元宝」は宋時代に作られた銭です。

中国古銭の額面について

小平・折二・折三・折五・折十・当五十・当百・当千といった文字が刻まれた中国古銭が、主に宋の時代から見られるようになりましたが、これはその通貨の当時の価値を示しています。

小平は、1文の価値があり、折二は2文の価値があるという意味になります。

同じ種類の古銭のなかでも、額面を示す刻印が違うだけで価値が大きく変わるのが、中国古銭の特徴ともいえます。

| 額面 | 当時の価値 |

|---|---|

| 小平 |

1文の価値 |

| 折二 |

2文の価値 |

| 折三 |

3文の価値 |

| 折五 |

5文の価値 |

| 折十 |

10文の価値 |

| 当五十 |

50文の価値 |

| 当百 |

100文の価値 |

| 当千 |

1000文の価値 |

中国古銭の偽造方法と、偽物を見分ける方法

中国古銭に限らずですが、価値が高いものほど偽物が多く存在しています。

中国古銭の偽造方法から、真贋を見分ける方法をご紹介していきます。

中国古銭 3種類の偽造方法

まずは、代表的な偽造方法について3種類紹介していきます。

砂型鋳造法(さがたちゅうぞうほう)

砂型鋳造法は、砂を使って型を作り、そこに金属を溶かして流し込む古い鋳造技術です。

この方法は古銭の製造にも使われていましたが、同時に偽造にも利用されることがありました。

偽造者は本物のコインを型取りして、同じ形の偽物を作ることができたのです。

しかし、砂型鋳造で作られた偽物は、細かいディテールが欠けていたり、質感が本物と異なることが多いので、専門家には見分けられやすかったです。

改刻法(かいこくほう)

改刻法は、既にある貨幣に新たな文字や図案を彫り直して、異なる価値を持つ貨幣に変える方法です。

古銭偽造では、この改刻法で低価値の古銭をより価値の高い古銭に見せかけるために使われました。

この方法での偽造は、本来のお金の作り方とは異なるので、専門家にとっては見分けやすいです。

象眼法(ぞうがんほう)

既存の古銭に別の素材を細工して嵌め込む技術で、古銭の偽造においても用いられていました。

例えば、銅貨に金や銀を嵌め込んで、より高価な貨幣に見せる手法です。

ただ、外見上は本物と似ていても、金属の質感や重さで見分けることができます。

以上、中国古銭の代表的な偽造方法についての紹介となります。

中国古銭の偽物を見分ける方法

続いて、中国古銭の偽物を見分ける方法をいくつかご紹介していきます。

銅の種類で見分ける

明の時代につくられた嘉靖通宝以前の古銭の多くは青銅で作られていました。

そのため、嘉靖通宝以前の古銭なのに、黄銅で作られた古銭があったら本来の時代より後に作られたものと判断できます。

ちなみに、かんたんに現在の日本の硬貨で青銅と黄銅を説明すると、10円玉が青銅製、5円玉が黄銅製です。

音で判別する

中国古銭は長い年月をかけて、石灰化という劣化現象が起こります。

たとえば青銅が石灰化すると、その表面に緑青と呼ばれる粉っぽい層が作られるのですが、

こうした石灰化が起こると、何か別の金属で叩いたときに、鈍い音の響きとなります。

しかし、こうした石灰化が起きていない場合には、甲高い音が響くので、近年に作られた模造品であると判断できます。

においで判別する

本物の古銭は長期間地中に埋まっていたため、土っぽい純粋なにおいになりますが、

偽物は、接着剤や塗装などの異臭がすることがあります。

錆び方で判別する

古銭は長い年月をかけて、錆びていくため、この錆びを取り除くことは難しいです。

しかし、模造品は“見せかけの錆び”で、表面的なため、錆び方も真贋確認のポイントの1つになります。

サイズ、重さで判別する

今回の記事では、さまざまな種類の中国古銭の標準的なサイズや重さも紹介しています。

こうした標準的なサイズや重さから離れている場合には、別の年代、材質でつくられている可能性があります。

摩耗で判別する

本物の古銭は、その当時に実際にお金として使われていたので、古銭に刻まれた文字や図柄だけでなく、

古銭本体の全体が摩耗することになります。

しかし、偽物の場合、古銭本体はそのままなのに、文字や図柄といった刻印だけが摩耗しています。

以上、中国古銭の偽物を見分ける方法としていくつか紹介しましたが、

なかなか「質の高い偽物」を見破ることは難しいです。

じっさいの古銭専門の鑑定士は、古銭それぞれの鋳造方法や、材質、

偽物のレパートリーなど、さまざまな情報から個別的かつ総合的に判別することになりますので、

中国古銭の真贋についてお困りのことがありましたら、当社までご連絡ください。

中国の金貨!金餅、馬蹄金、金錠とは?

中国の金塊にも似た金貨をいくつかご紹介していきます。

金としての価値だけでなく、プレミア価値がつけられることもあります。

金餅、馬蹄金

春秋戦国時代(紀元前770~紀元前221年)に中国には、「楚」という国がありました。

楚は、金がたくさん採れる土地だったので、金餅や馬蹄金という金貨もつくられ、全国各地で使用されていました。

その後、秦や漢の時代にも引き続きこれらの金貨が使用されましたが、一般市民が使うのではなく皇帝や位の高い貴族・官僚のあいだでの取引・プレゼントとして使用されていました。

| 種類 | 画像 | 美品 |

|---|---|---|

| 金餅 |  |

現物確認(数十~数百万円) |

| 馬蹄金 |  |

現物確認(数十~数百万円) |

金錠

また、金餅や馬蹄金だけでなく、金を溶かして特定の形に鋳造した金塊のような「金錠」という金貨もあります。

| 種類 | 画像 | 美品 |

|---|---|---|

| 金錠 |  |

国宝級のお宝 |

高値が付けられる中国銀貨

中国銀貨は、中国古銭のなかでも特に高値が付けられることがあります。

なぜそれほどまでに価値が高いのでしょうか。

それは、ずばり希少価値の高さです。

今回は、とくに買取価格が高くなる超お宝のプレミア中国銀貨を紹介していきます。

大清銀幣(壹圓銀貨)

大清銀幣(壹圓銀貨)は、宣統3年(1911年)に作られた銀貨です。

この大清銀幣(壹圓銀貨)は、いくつかの種類があるのですが、なかでも刻印された”竜のヒゲ”が短い種類のものは世界に5枚しかないと言われ、数千万円以上の価値が付けられます。

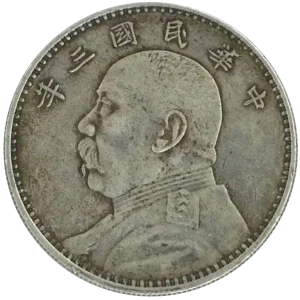

中華民国 壹圓銀貨(袁世凱 1ドル銀貨)

大清銀幣(壹圓銀貨)は、希少価値が高すぎてほとんどお目にかかることもありませんので、もう少し現実的なプレミア価値が付けられた中国古銭をご紹介していきましょう。

この袁世凱が描かれた壹圓銀貨ですが、いつ発行されたかによって価値が変わります。

たとえば、「中華民国八年」だと、買取価格は25,000円(美品)です。

光緒元宝

19世紀の末期に、欧米諸国との貿易のために発行されたのが、この光緒元宝(こうちょげんぽう)です。

中国のなかでもさまざまな地域で作られたため、たくさんの種類がありますが、中でも浙江省という地域で作られた光緒元寶には、破格のプレミア価値が付けられています。

浙江省の光緒元寶にはこのように、その通貨がどれだけの価値があるかを示す「額面」が刻まれていますが、「七銭二分」と書かれた光緒元寶(浙江省造)だと、(株)アンティーリンクでは860万円で買取価格を明示しております。

中国銀貨の買取価格一覧表をあわせてご確認ください。

中国の花銭

「花銭」は、通貨の形をしていますが、通貨としての価値はなく、”魔除け”やプレゼント、儀式で使われた特殊なコインです。

花銭の歴史は深く、漢の時代(紀元前206~220年)からつくられていたようです。

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 花銭 | 5,000円 |

ちなみに日本には、室町時代の末期に中国から花銭が伝わりましたが、日本では「絵銭」と呼ばれました。

京都の六条河原で、絵銭が作られたのが日本での始まりで、そこで作られた「六条銭」は高い価値が付けられます。

| 種類 | 美品 |

|---|---|

| 六条銭 | 8,000円~ |

中国古銭と風水の関係性

五帝銭など、中国古銭と風水の関係性は深いです。

そもそも風水とは、古代中国で生まれた考え方で、人々が住む場所や建物を自然の力と調和させ、良い「気」の流れを作り、そこにいる人たちの健康や幸運に良い影響を与えようとするものです。

五帝銭とは?

清の時代に最も繁栄した五皇帝(順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶)が国を治めていたときに作られた古銭のことです。

この5人の皇帝たちによって、180 年間もの長きにわたる清朝の最も輝かしい時代を作り上げました。

- 順治通宝(じゅんじつうほう)

- 康熙通宝(こうきつうほう)

- 雍正通宝(ようせいつうほう)

- 乾隆通宝(けんりゅうつうほう)

- 嘉慶通宝(かけいつうほう)

もともと、古代の中国でも、お金の穴に赤い糸を通し、それを首から下げて、悪霊を追い払っていたとされていましたが、中華民族で最も繁栄した5人の皇帝の登場により、かれらが作ったお金はとくに”パワー”があるとされています。

お守りとして人気の中国古銭の種類

五帝銭は、邪気を遮断し、悪霊を追い払い、富を増やし、幸福を呼び寄せるとされています。

現在でも、五帝銭のレプリカが大量に作られており、お守りとして使われたり、財布に入れると金運アップする!と人気のようです。

ちなみに、お家のリビングに五帝銭を5枚並べるときには、順番も重要なようで、ちゃんと治世した順番に配置することがポイントと言われています。

| 種類 | 画像 |

|---|---|

| 順治帝(1644年~1661年) |  |

| 康熙帝(1661年~1722年) |  |

| 雍正帝(1722年~1735年) |  |

| 乾隆帝(1735年~1796年) |  |

| 嘉慶帝(1796年~1820年) |  |

中国古銭の買取実績

初めての方も安心!アンティーリンクの買取サービス

「手元にある古銭、いくらになる?」と思ったら、まずは写真を送るだけの「簡単LINE査定」をご利用ください。

アンティーリンクでは主要な古銭の買取価格をすべてホームページで公開しており、透明性のある取引をお約束します。

- 査定・相談は完全無料

- 万が一、査定額にご納得いただけない場合でも、キャンセル料や手数料は一切かかりません。

- 日本全国どこでも対応

- 店頭買取のほか、出張買取(出張費無料)や郵送買取にも対応しています。

中国古銭は「状態(グレード)」が命 放置による価値下落リスク

中国古銭の価値を決めるのは、種類の珍しさだけではありません。

中古市場では、「コインの状態(グレード)」が買取価格を大きく左右します。

どんなに珍しい古銭でも、状態が悪ければ価値は暴落します。

「持っているだけで価値が下がるリスク」があることを理解しておきましょう。

製造から数百年以上経過しているため劣化が進みやすい

中国古銭の多くは数百年〜二千年以上も前に作られています。

長い年月を経た金属は劣化が進んでおり、いわば「耐久力の限界」に来ている状態です。

特に昔の貨幣は不純物が多く、日本の高温多湿な環境は天敵です。

タンスにしまったままの「裸の保管」や「紙包み」では、湿気や温度変化によって急速に酸化が進んでしまいます。

「昔はきれいだったのに、気づいたらボロボロになっていた」というケースは後を絶ちません。

サビ・カビ・変色は「グレード低下」の直接原因に

古銭の価格は、鑑定機関の「グレード(格付け)」で決まります。

ここで最も嫌われるのが、保管環境の悪さによるサビ・カビ・変色です。

同じ種類のコインでも、グレードが違えば買取価格に10倍〜100倍もの差がつきます。

また、サビを慌てて自分で磨くと「洗浄品」とみなされ、さらに価値が下がってしまいます。

専門的な防湿管理ができない場合、所有し続けることは「毎日価値を下げ続けている」のと同じです。

サビや変色が広がる前、つまり「今」手放すことが、最も賢い選択といえるでしょう。

中国古銭の種類に関するよくある質問

中国の古い通貨は?

「中国古銭」と呼ばれ、歴史資料としての価値や希少性から高値で取引されています。

数千年の歴史があり、日本国内でもコレクターに非常に人気があります。

特に古い時代の銀貨や、特殊な形状の貨幣は入手困難なため相場が高いです。

独特な形の「刀銭」「刀幣」や「布銭」「布幣」、清時代の「龍銀」などが代表的です。

中国最古のお金は?

「宝貝」と呼ばれる天然の貝です。

金属のお金が作られるよりも前(殷の時代など)に使われていました。

「財」「貨」「買」など、お金に関する漢字に「貝」が含まれているのは、これが由来です。

その後、貝が不足したため、貝を模した金属製の「銅貝」や、農具の形をした「布銭」「布幣」などが作られました。

中国古銭の種類と価値:王朝ごとの特徴まとめ

中国古銭は、春秋戦国時代から清朝に至るまで、各王朝の歴史背景を色濃く反映した多種多様な種類が存在します。

主な種類と特徴は以下の通りです。

- 古代の特殊な形状

- 刀銭(刀の形)、布銭(農具の鋤の形)など、春秋戦国時代に使われた貨幣。

- 穴あき銭(円銭)

- 半両銭、五銖銭など、秦・漢代に確立された円形方孔の貨幣。

- 通宝・元宝

- 唐代以降の主流。開元通寳、永楽通宝、康熙通宝など、「○○通宝」と刻まれたものが数多く存在します。

- 近代の銀貨・金貨

- 清朝末期に発行された大清銀幣や光緒元宝など。数百万円クラスのプレミア価値がつくこともあります。

真贋判定と買取について

中国古銭の価値は、鋳造された時代や書体、額面(小平・折二・当百など)によって数十円から数百万円まで大きく異なります。

特に高額な古銭ほど精巧な偽物が多く出回っているため、売却の際は注意が必要です。

- 材質、音、錆び方、重量などを総合的に判断する必要がある

- 自己判断せず、知識豊富な専門家に鑑定を依頼するのが安全

価値が不明な中国古銭をお持ちの方は、実績豊富なアンティーリンクまでお気軽にご相談ください。

TEL:☎03-6709-1306(営業時間 11:00~18:00)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18−35 OKビル 501

- 投稿タグ

- 中国古銭