和気清麻呂10円札4種類(1次〜4次)の見分け方

こちらの記事では和気清麻呂10円札4種類の見分け方について解説をしていきます。

和気清麻呂が描かれている10円札は1次~4次までの4種類あり、それぞれで買取金額も違うので、お手元にお持ちの方もそうでない方も参考にしていただければ幸いです。

正式名称は『兌換券10円(1次)』、『不換紙幣10円(2次)』、『改正不換紙幣10円(3次)』、『再改正不換紙幣10円(4次)』ですが、この記事では呼び方を『〇次10円』で統一します。

お急ぎの方は、最後の「要点まとめ」からお読みください。

それぞれの買取価格が知りたい方は、こちらからご覧ください。

[監修/執筆:渡邉 博]

表面:和気清麻呂の位置

4種類の10円札のうち1種類は、表面を見ていただくと簡単に見分けることができます。

まずはその4次10円札の見分け方についてです。

4次10円

4次10円札のみ、和気清麻呂が中央に印刷されています。

また、色は全体的に黒が基調となっています。

それ以外の3枚はどれも和気清麻呂が右に印刷されています。

表面:全体の色味、判子の数、中央上部の文字

1〜3次10円はパッと見ではかなり似ていますが、よく見たら違うものがあります。

それが1次10円札です。

1次10円

1次10円札は、2次・3次と比べて違う点が3つあります。

① まずは紙幣の色味が全体的に緑がかっています。

② そして「拾圓」の下(青枠)の赤い判子はひとつです。

③ 最後に、「拾圓」の上の文字(赤線)は「日本銀行兌換券」で、真っ直ぐではなく波打つように書かれています。

表面:組番号の色

下の画像は上から2次10円、3次10円の表面です。

そっくりな2枚ですが、違いを解説していきます。

2次10円と3次10円の違い

青枠の部分をご覧ください。

2次10円は括弧で囲われた番号{96}が黒で書かれています。

3次10円は括弧で囲われた番号{502}が赤で書かれています。

この括弧内の番号のことを組番号と呼びます。

また、2次10円には括弧のついていない6桁の番号もあり、こちらは「通し番号」と呼ばれるものです。

3次10円の通し番号は、省略されているためありません。

以上が、10円札4種類を表面から見分ける場合のポイントです。

1次〜4次それぞれの買取価格が知りたい方は、こちらからご覧ください。

裏面を確認

4種類を正確に分類していただくのは表面で判断いただくのがおすすめですが、

裏面でも一部違いがありますので、補足としてご確認ください。

デザインはそれぞれ違いますが、描かれているのは全て護王神社です。

1次10円

1次10円札の裏面は緑色と茶色の2色刷りになっています。

中央下に赤い判子も押されています。

2次10円

2次10円札の裏面は青色になっています。

印刷技術が今ほど進んでいなかったため、色の濃淡にはムラがあります。

3次10円

3次10円札の裏面は青色になっています。

裏面の色やデザインは2次10円札とほぼ同じです。

印刷技術が今ほど進んでいなかったため、色の濃淡にはムラがあります。

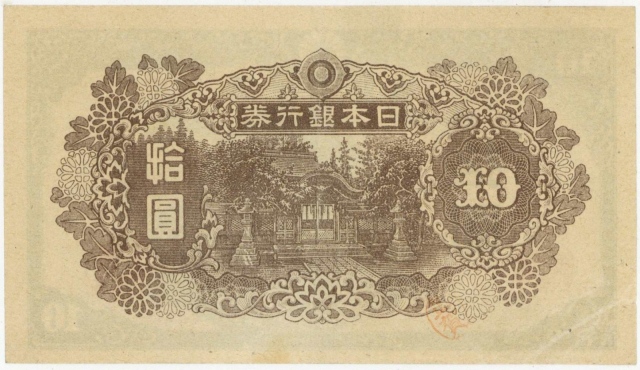

4次10円

3次10円札の裏面は茶色になっています。

淡い茶色、グレー、ベージュ、グレージュ、のような明確な表現が難しい色です。

以上が、10円札4種類のそれぞれの裏面のデザインです。

要点まとめ

① 和気清麻呂の位置を確認

真ん中であれば4次10円

② 全体の色味、判子の数、中央上部の文字を確認

全体的に緑がかっていて、

「拾圓」の下の判子がひとつで、

「拾圓」の上の文字が「日本銀行兌換券」で波打っていたら1次10円

③ 組番号の色を確認

黒で書いてあれば2次10円

赤で書いてあれば3次10円

それぞれの買取価格が知りたい方は、こちらからご覧ください。

古銭・古紙幣・昔のお金・古銭の高額買取なら、アンティーリンクへお任せ下さい!

TEL:03-6709-1306 (営業時間 11:00〜18:00)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18−35 OKビル 501