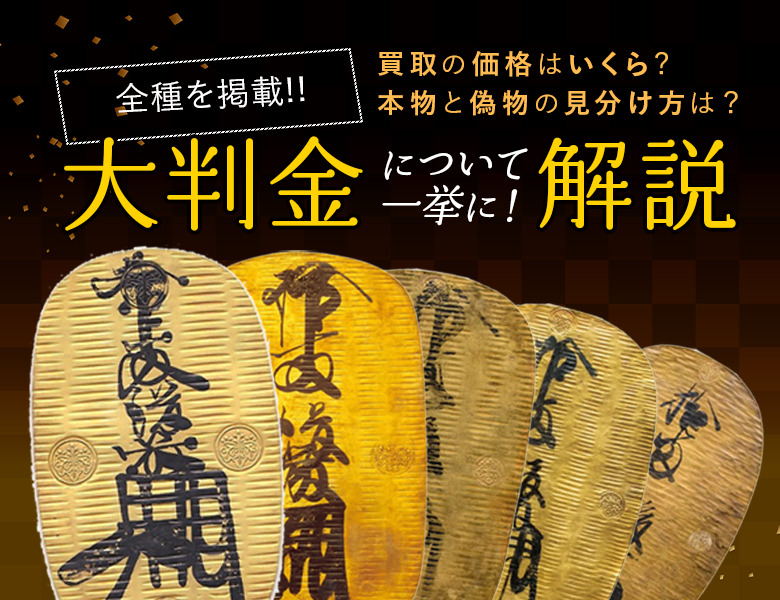

大判金の全種類一覧

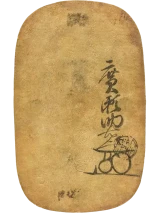

こちらの大判は、150万円で買取させていただきました。

買取実績:2022/07/09

見るからに高そうですもんね。。

大判は、種類によってはもちろん、刻印や墨で書かれた文字、状態など、さまざまな理由で価値が変わってきます。今回は、大判の価値について、買取実績を交えて具体的にご紹介していきます。

無名大判金(蛭藻金・譲葉金)

それを叩きのばして延金に加工するようになったのが16世紀後半頃です。

この頃に作られたものが「無名大判」と呼ばれます。当時はまだ大判という規格が定められていませんでした。

そのため、大きさ・厚さ・形状がバラバラです。

重さが10g程度のものもあれば、150gを超えるようなものまであります。叩いた際にできる槌の跡の模様から「蛭藻金」、「譲葉金」とも名づけられました。

おおまかに小型のものを「蛭藻金」、大型のものを「譲葉金」と呼んだりします。

- 直径: 不定

- 重さ: 不定

- 品位: 不定

- 発行年: 1500年代後半

| 極美品 | 150~600万円 |

|---|

天正大判金

天正菱大判金

表面中央に「拾両後藤」、右上に「製造年」が墨で書かれています。

「後藤」の墨書きは、幕府お抱えの彫金師である後藤四郎兵衛家のサインです。天正菱大判金は、無名大判に金を埋め込むなどして重さを均一化して作られています。

表面の上下にひし形の枠で桐の極印が押されているのが特徴です。ただし、天正16年製造のものにだけ例外が存在します。

表面の極印の枠がひし形ではなく丸型のものもあるのです。

極印が丸くても天正16年の墨書きがあれば天正菱大判金と考えて問題ありません。天正大判にはこのほかに、「天正長大判金」、「大仏大判」という種類があります。

- 重さ: 164.9g

- 品位: 金738/銀241/雑21

- 発行年: 1588年(天正16年)

| 極美品 | 1億5,000万円 |

|---|---|

| 美品 | 1億円 |

天正長大判金

その名の通り、縦の長さが他の大判よりも長くなっています。

他の大判が15㎝程度なのに対し、天正長大判金は16.5~17cm程です。表面の上下左右に丸枠の桐極印が打たれ、年号の表記は無くなりました。

裏面中央には丸枠の桐紋、亀甲の桐紋、花押の極印が打たれています。

ただし、なかには亀甲の枠が存在しないものもある点に気を付けてください。

- 重さ: 164.9g

- 品位: 金738/銀241/雑21

- 発行年: 1595年(文禄4年)

| 極美品 | 2,000万円 |

|---|---|

| 美品 | 1,500万円 |

大仏大判金

なぜこのような名前がついたかというと、豊臣秀頼が方広寺の大仏殿を再建したことが関係します。方広寺の大仏は慶長元年の地震で倒壊してしまいました。

豊臣秀頼は徳川家康の口車にのせられ、大仏殿を再建することにしますが、この資金調達のために製造されたのが大仏大判でした。

「大仏大判」の表面には「大」の字が墨書きされていることがあります。

すべてに書かれているわけではなく、大の表記がない大仏大判も存在します。現存する枚数があまりに少なく、取引市場でも目にしない古銭です。

そのため、もし出品されることがあれば破格の値段がつくでしょう。

- 重さ: 164.9g

- 品位: 金738/銀241/雑21

- 発行年: 1608年(慶長13年)

| 元書(極美品) | 800~1,000万円 |

|---|---|

| 書改(極美品) | 500万円 |

慶長大判金

家康が規定を定めた大判が「慶長大判金」です。表面には、上下左右に「丸枠の桐紋」が刻まれ、中央に「拾両後藤」の墨書きがあります。

裏面中央に刻まれているのは「丸枠の桐紋」、「亀甲桐紋」、「花押」の極印です。

- 重さ: 164.9g

- 品位: 金674/銀285/雑41

- 発行年: 1601年(慶長6年)

| 元書(極美品) | 900万円 |

|---|---|

| 書改(極美品) | 550万円 |

慶長笹書大判

こうした特徴がある慶長大判金を、「慶長笹書大判金」と呼びます。慶長大判金を作ったのは、五代目の徳乗、徳乗の弟の長乗、七代目の顕乗、九代目の程乗の4人です。

このうち、長乗の筆跡のみが笹書になっています。

そのため、慶長大判金のなかでは比較的レアな種類なのです。

- 重さ: 164.9g

- 品位: 金674/銀285/雑41

- 発行年: 1601年(慶長6年)

| 元書(極美品) | 1,100万円 |

|---|---|

| 書改(極美品) | 650万円 |

明暦大判金

この大判は計画的に作られたものではなく、火事がきっかけでした。明暦3年に発生した明暦の大火によって江戸城は大きな被害を受けます。

その際、城内に保管されていた貨幣も大量に溶かされてしまいました。

火事で溶けてしまった金銀を使って、急遽鍛造されていったのが明暦大判なのです。表面に刻まれた桐極印の葉脈の数が違うため見分けやすくはなっています。

残存する枚数が少なく、慶長大判のなかでも特に少ない種類です。

そのため、プレミア価値が高く買取価格も非常に高額になります。

- 重さ: 164.9g

- 品位: 金673/銀280/雑47

- 発行年: 1658年(明暦4年)

| 元書(極美品) | 800万円 |

|---|---|

| 書改(極美品) | 500万円 |

慶長大判金 本物とレプリカの見分け方

元禄大判金

裏面に「元」の極印が打たれているのが特徴です。

これは元禄大判金だけの特徴なので見分けるのは簡単です。江戸時代に作られた大判のなかで一番多く作られました。

しかし、現存する枚数が少ないという不思議な金貨です。その理由は、このあとに作られる貨幣の方が品位が高かったからです。

品位が高いということは価値が高いということになります。

当時の人たちも次々に新しい貨幣に交換してしまいました。そして、幕府は回収した古い貨幣を鋳潰して地金にします。

そのため、現存する元禄大判金も少なくなったのです。

- 重さ: 165.38g

- 品位: 金521/銀448/雑31

- 発行年: 1695年(元禄8年)

| 元書(極美品) | 1,300万円 |

|---|---|

| 書改(極美品) | 900万円 |

享保大判金

表面の上下左右には丸枠の桐紋極印が刻まれています。

裏面中央に「丸枠桐紋」、「亀甲桐紋」、「花押」の極印、左下の印は製造責任者である座人と棟梁の印です。

享保大判金の座人印は「久」のみ、棟梁印は「七」、「宇」、「石」、「さ」、「坂」、「竹」が使われています。100年以上も作られていた金貨であるため、製造者も多く代替わりしました。

表面の墨書きも十二代から十七代まで多数のパターンがあります。

そのなかでは、十二代寿乗が書いたものが「享保書き」として重宝されます。

- 重さ: 165.38g

- 品位: 金677/銀281/雑42

- 発行年: 1725年(享保10年)

| 極美品 | 450万円 |

|---|---|

| 美品 | 350万円 |

天保大判金

ただ、金の含有量や大きさは享保大判金とほぼ変わりありません。ですが、表面に刻まれた桐極印にちょっとした違いがあります。

享保に比べると天保の方が、桐極印の中央の葉が膨らんだようなデザインになっています。

- 重さ: 165.38g

- 品位: 金674/銀283/雑43

- 発行年: 1838年(天保9年)

| 極美品 | 600万円 |

|---|---|

| 美品 | 400万円 |

万延大判金

表面の模様の付き方で「たがね打ち」と「のし目打ち」に分けられます。

残存数はのし目打ちの方が多く、たがね打ちの方が価値が高いとされています。万延大判がこれまでの大判と違ったのは、通貨としての利用を考えられていた点です。

1両の万延小判に対し、万延大判金は25両の金貨として発行されました。

そのために、これまで44匁で統一されていた重さを、万延大判金は30匁まで引き下げられています。

- 重さ: 112.4g

- 品位: 金344/銀639/雑17

- 発行年: 1860年(万延元年)

| 極美品 元書(たがね打ち) | 200万円 |

|---|---|

| 極美品 元書(のしめ打ち) | 175万円 |

TEL:☎03-6709-1306(営業時間 11:00~18:00)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18−35 OKビル 501