大きな小判?は大判というのでしょうか。

そうですよ。江戸時代、日本では大小様々な金貨が使われていましたから。大判もその一つです。

墨で大きな文字が書かれたものがありましたよね?

享保大判ですね。では、今回はその価値や買取価格について解説しましょう。

目次

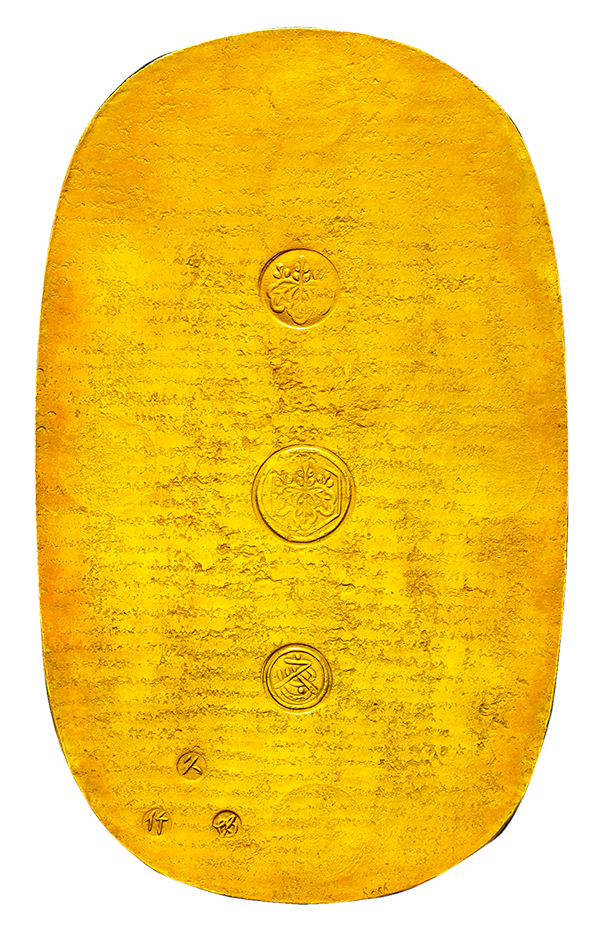

享保大判金は、江戸時代中期の享保10年6月12日(1725年7月21日)に鋳造開始、同年12月1日(1726年1月3日)発行された大型の金貨です。

大判金は、日常の買い物で使う小判とは異なり、将軍家からの褒美や大口の商取引などに使われる特別な高額貨幣でした。

この貨幣は、金の純度(品位)を上げて信頼性を高めたことでも知られています。

徳川幕府が300年にわたる長期政権を維持する中で、たびたび財政難に直面しました。

その際、貨幣の質を低下させる「改鋳」が繰り返されました。

特に、明暦3年(1657年)の「振袖火事」として知られる江戸の大火など、相次ぐ大火事によって幕府の財政は窮迫し、これが元禄8年(1695年)の金銀貨改鋳の引き金となりました。

この元禄改鋳で発行された元禄大判は、品位が低下しましたが、その後に正徳・享保の時代には、貨幣の品位が高められることになります。

享保大判金は、その品位において慶長金(慶長大判など)とほぼ同位で造られたとされています。

享保大判の発行枚数は8,515枚と記録されています。

江戸期の大判の中で、軽小化された万延大判を除けば、最も現存数が多いとされています。

享保大判の特徴を紹介します。

打刻された桐の紋章マーク「桐極印」の大きさが特徴です。

表面には丸枠桐紋が上下左右に打たれていて、中央に「拾両後藤(花押)」の墨書きが大きく書かれています。

この墨書きは、種類や状態によって買取価格に影響する重要な要素です。

裏面には中央に「丸枠桐紋」「亀甲桐紋」「花押」が縦に並んでいます。

左下には製造を担当した人物のサインとなる座人印と棟梁印が打たれています。

享保大判では座人印は「久」しか使われません。

棟梁印には「さ」「坂」「竹」「七」「宇」「石」のうち2つが使われています。

元禄大判には「元」という年代印が打たれていましたが、享保大判金には年代印がありません。

これは、正徳小判金や享保小判金に共通する特徴で、年代印のない慶長金にならったためと考えられています。

現存数が比較的多い享保大判金は、江戸期の大判の中では価格が低い傾向にあります。

大判金収集の入門として比較的入手しやすいものといえますが、それでも数百万という価値がある高額な金貨です。

また、墨書きをした人物や状態によっても価値が大きく上がります。

享保大判は112年間にわたり流通したため、大判座の当主も代替わりしています。

十二代の後藤寿乗からはじまり、合計6人による墨書きが存在します。

| 世代 | 大判座当主 |

|---|---|

| 十二代 | 後藤寿乗 |

| 十三代 | 後藤延乗 |

| 十四代 | 後藤延乗 |

| 十五代 | 後藤真乗 |

| 十六代 | 後藤方乗 |

| 十七代 | 後藤典乗 |

そのため、最初の墨書きである寿乗によるものは「享保書き」「寿乗書き」とよばれ特に珍重されています。

「享保書き」の見分け方は難しいとされており、かつては「拾」「両」「藤」の末端に玉がないものが寿乗のものとされていました。

現在では田中啓文氏の研究によって、花押で判別する方法が用いられています。

墨書きは「拾両後藤」と花押が書かれていますが、墨で文字を書いただけのものなので経年劣化してしまいます。

墨書きの状態に関しては下記のように分類されています。

書改より元書の方が価値があり、買取価格も3割ほど高くなります。

享保大判は、大型の金貨として古銭のコレクターから高く評価されています。

現在でも数百万円を超える買取価格がつけられる古銭です。

| 享保書き | 享保書き以外 | |

|---|---|---|

| 極美品 元書 |

450万円 |

360万円 |

| 極美品 書改 |

315万円 |

250万円 |

| 美品 元書 |

350万円 |

260万円 |

| 美品 書改 |

245万円 |

180万円 |

買取価格を左右するのは貨幣の状態と、墨書きの種類と状態です

大判1枚にどのくらいの価値があるのかと問われても、すぐにピンと来る人はそれほど多くないと思います。

今回は、お団子を例にして、大判1枚の価値を考察してみましょう。

江戸時代にお団子1本を買う場合の値段は4文ほどでした。

1両=6,500文ですから、10両(大判1枚)なら65,000文になる計算です。この場合、次のような計算式で大判1枚の価値を求めることができます。

つまり、大判が1枚あれば、お団子は1万6,000本以上買えた計算になります。

ここで、現代のお団子の値段を1本120円だと仮定してみましょう。すると、次のような式が成り立ちます。

つまり、お団子を通じて計算してみると、大判1枚の価値は200万円弱だったということがいえそうです。

つづいてお豆腐でも、大判の価値について考えてみましょう。

江戸時代の豆腐の値段は、1丁あたり24文だったのだとか。

これを元にいつものように式を立ててみますと、次のようになります。

キリ良く、10両(大判1枚)で2,700丁買えるものとしましょう。

ここで、現代の豆腐の値段を仮に1丁あたり200円としてみましょう。すると、次のような計算が成り立ちます。

つまり、この場合だと大判1枚の価値が54,000円ほどになる計算に。

随分と先ほどのケースからはかけ離れてしまいました。当時の物価と現在の物価は異なりますので、かなり誤差は大きいと考えるべきなのでしょう。

「高額大判金ランキング・ベスト10」の記事もぜひご覧ください。

2025.04.01

門倉 知宏(かどくら ともひろ) [店舗運営部/鑑定士] 【鑑定分野】 古銭(日本近代銀貨・古金銀)/ブランド品/食器 【好きな近代銀貨】 旧1円銀貨(欠貝圓) 【経 歴】 鹿児・・・

2025.03.25

日頃よりご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 2025年4月1日以降、以下の通り、買取価格を改定いたしましたのでお知らせいたします。 種類・年代 旧価格 2025/4/1・・・

2025.02.16

髙橋 努(たかはし つとむ) [店舗運営部/鑑定士] 【鑑定分野】 日本銀貨・海外金貨/国内外の紙幣 【好きな銀貨・金貨】 旭日竜50銭銀貨・シルバーイーグル1ドル銀貨・ジブラルタル・・・

2025.05.21

2025年5月、スイスにある世界最大の素粒子物理研究施設「CERN(欧州原子核研究機構)」で、驚くべき実験成果が報告されました。なんと、鉛から金を生成することに成功したのです。 これは、古代から・・・

2025.04.01

アメリカ・トランプ大統領の関税政策の影響もあり、最近、金(ゴールド)の価格がとても上がっていることがニュースになっています。今年に入ってから、なんと20%も上がり、過去最高の値段になりました。この記事・・・

2025.03.15

中国の紙幣は、その歴史的背景や希少性から高額で取引されるものが存在します。 特に「プレミア紙幣」と呼ばれる紙幣は、発行枚数の少なさ、歴史的価値、デザインの美しさ、保存状態の良さなどが評価され、市・・・