1銭硬貨に価値はある?明治・大正・昭和の全7種類のデザインとエラーコインの価値を解説!

その1銭硬貨、実は非常に高い価値があるかもしれません!

古銭鑑定士が明治から昭和までの全7種類の1銭硬貨の価値を一覧で徹底解説します。

高く売れる1銭硬貨の特徴や買取相場まで、この記事を読めばお持ちの硬貨の本当の価値がわかります。

この記事でわかること

- 1銭硬貨の全7種のデザイン

- 価値のない1銭硬貨と価値のある1銭硬貨

- 1銭硬貨のおすすめの売却方法

- 古銭鑑定士

-

2012年、古銭買取専門店「アンティーリンク」を創業し、古銭の買取・販売を始める。

2022年、日本唯一の古銭鑑定機関「貨幣商協同組合」に加盟

現在は古銭鑑定士として、テレビ等メディア出演多数

▶︎詳しいプロフィールはコチラ。

目次

1銭硬貨の価値一覧

先に気になる人が多いと思われる、「1銭硬貨の価値」について書くと、以下の通りです。

※名称をクリックすると、デザインを確認できます

| 名称 | ヤフオクでの取引相場 |

|---|---|

| 竜1銭銅貨(明治6〜21年) | 並品:10円~

未使用品:1000円~ |

| 稲1銭青銅貨(明治31〜大正4年) | 並品:10円~

未使用品:2000円~ |

| 桐1銭青銅貨(大正5〜昭和13年) | 並品:10円~

未使用品:150円~ |

| カラス1銭黄銅貨(昭和13年) | 並品:10円~

未使用品:100円~ |

| カラス1銭アルミ貨(昭和13〜15年) | 並品:10円~

未使用品:3000円~ |

| 富士1銭アルミ貨(昭和16〜18年) | 並品:10円~

未使用品:100円~ |

| 1銭錫貨(昭和19〜20年) | 並品:10円~

未使用品:100円~ |

ご覧の通り、実は1銭硬貨はほとんどが高い価値がありません。

非常に状態が良い物であれば、数百円~数千円の価値になる物もありますが、1銭自体とても古い硬貨ですので、現実的に考えるとほとんどが数十円程度の価値と言えるでしょう。

また、買取店ではグラム数でのおまとめ買取や、お店によっては買取できないケースもございます。

しかし1銭硬貨の中には実は価値が高い種類の硬貨も存在します。

それがエラーコインです。

希少価値の高い1銭硬貨のエラーコイン

エラーコインという言葉は、ネットやテレビなどで聞いたことがある人も多いかと思います。

硬貨製造の際に何らかのトラブルが原因で、通常のものと異なった仕上がりになってしまったものです。

近年の硬貨では製造技術や検品技術の向上もあって、見かけることは少なくなりました。

しかし明治〜戦前のものは技術も未熟であったため、エラーコインが多数存在します。

では1銭にはどういった種類のエラーコインがあるんでしょうか。

ここではエラーとして有名なものを順番にご紹介します。

陰打ちエラー

陰打ちとは両面が同じ刻印になっているもので、しかも片面は凹凸が逆になっているものです。「影打ち」と表記されることもありますが、正確には「陰打ち」です。

陰打ちは銅銭に多く、また現在の10円玉でも見られるエラーコインです。さらっと見ていると、意外と見落としがちなエラーコインです。

写真の竜1銭銅貨のような陰打ちエラーですと、3万円前後になります。

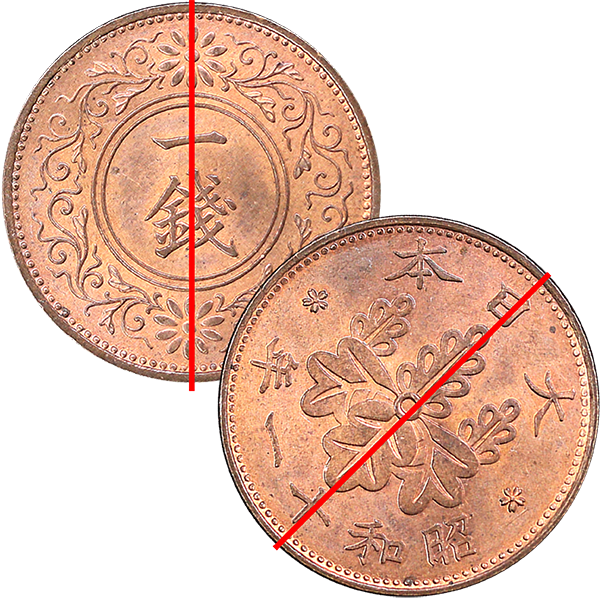

傾打エラー

表裏で図案の向きがズレてしまっているエラーです。

角度ズレエラーとも呼ばれ、ズレ角度の大きさによって価値が変わります。5度ぐらいの小さなズレですと、一見しただけではわからないことが多いです。

傾打エラーは素材に関係なく存在します。

価値としては、どの種類の1銭でも1万円を超えない程度のものがほとんどです。

ズレ打ちエラー

図案が、本来とは異なる位置にプレスされてしまったものです。

どの程度ズレているかによって価値が変わります。ズレ打ちは素材に関係なく発生するエラーです。

1銭ですと竜1銭銅貨、桐1銭青銅貨で見かけることがあります。価値としてはズレ具合によって異なりますが、桐1銭青銅貨よりも竜1銭銅貨の方が高い傾向にあります。

片面打ちエラー

コインの片面が打刻されず、つるつるの状態のままになったものが片面打ちエラーです。

現行コインでも見られるエラーですが、表面を加工した偽物も多く出回っているエラーです。中には、両面が刻印されていないものも存在するそうです。

こちらのものは1銭錫貨の片面打ちエラーで、過去に4万円ほどの価値がついたそうです。

ヘゲエラー

プレス時の衝撃やクズの付着によって、表面がシワ状になったり、ささくれのように剥けてしまったエラーです。

素材に関わらずよく見かけるものですが、見た目のせいもあって人気は高くありません。

そのため、価値としても数千円程度、高くて1万円前後のものが多い傾向にあります。

メクレエラー

コインの表面がはがれ、今にもめくれそうな状態になっているエラーコインです。

コインのめくれ具合によって、価値は高くなります。ただしめくれた部分が剥がれてしまうと価値は下がってしまいます。このメクレエラーはヘゲエラーに分類されることもあります。

こちらもヘゲエラー同様に、その価値は数千円程度から、高くて1万円前後のものが多いです。

エラーコインは偽物に注意!

1銭という額面ですが、エラーコインになるだけで想像以上の価値になります。

ですがエラーコインに価値があることは今では有名なため、偽物が多く出回っています。

エラーコインの偽物とは、人為的に古銭に加工を加えたものになります。

そしてエラーコインは、専門家の間でも本物か偽物かの意見が分かれているものも存在します。

それだけに、素人がエラーを判断するのは簡単ではありません。

ですのでエラーコインを見つけたら、まずは鑑定士に査定を依頼するのがよいでしょう。

弊社では画像を送るだけで査定ができる、ライン査定というサービスを行っていますので、価値や真贋について気になった方はお気軽にご利用ください。

※ラインをお使いでない方は、メールでの査定も行っております。

価値の高い1銭硬貨は他にもあった!

これまで価値のある1銭硬貨として、エラーコインを紹介してきました。

こうしたエラーコイン以外に、もっと価値のある1銭硬貨はあるんでしょうか。

実は1銭硬貨にはエラーコインと同じくらい、あるいはそれ以上の価値があるものが存在します。

それが試鋳貨と呼ばれる硬貨です!

コインは正式な硬貨のデザインが決定し生産されるまでには、多くの試作品が作られます。その試作品のことを試鋳貨(しちゅうか)と読んでいます。

試鋳貨はあくまでサンプルとして作られたもののため、もともとの数が少ないです。

また発行後に処分されるため、本来は市中に出回るような物ではありません。

このような理由から希少性があり、市場での価値が高くなっています。

また生産までされたものの、様々な理由から発行には至らなかった硬貨も存在します。

こちらは未発行貨幣とも呼ばれ、正確には試鋳貨ではありません。

しかしこちらも珍しいもののため、価値があるものになります。

ここでは価値の高い1銭の試鋳貨をご紹介いたします。

明治2年1銭銅貨

本日の買取価格

- 【美品】:400,000円

・素材(品位):銅980/錫10/亜鉛10

・重さ:8.69グラム

・直径:29.10mm

明治2年、新貨幣を製造するにあたって、政府は見本となる貨幣を製作しました。

この試作貨を見た造幣局の御雇外国人ウォートルスは「イギリスでもこれに勝る彫金はできまい」と絶賛したそうです。

この試作品を制作したのは、金工師(彫金家)の加納夏雄という人物です。刀剣愛好家でもあった明治天皇の太刀飾りも手がけた技術士だそうです。

明治2年に造幣局に出仕し、明治8年まで勤めたのち引退。引退後は東京芸術大学(当時は東京美術学校)の教授となりました。

この図案は採用されませんでしたが、試作貨の評判もあり、その後の貨幣の極印製作は加納夏雄のもつ工房が担当することになりました。

明治3年1銭銅貨

本日の買取価格

- 【美品】:300,000円

・素材(品位):銅980/錫10/亜鉛10

・重さ:7.13グラム

・直径:27.80mm

新貨幣条例に合わせて試鋳された、明治3年銘の1銭銅貨です。

デザインは旭日章、裏面は竜図です。同時期の旧一円銀貨などと同じ構成になっています。ですが竜のウロコが点々になっています。

銀貨は順調に発行されたものの、銅貨については製造工場の建設が間に合わなかったため、結局この1銭は発行されませんでした。

この後、銅貨はデザイン変更され、明治6年に竜1銭銅貨として発行されることになります。

1銭陶貨(昭和20年)

本日の買取価格

- 【美品】:500円

・素材(品位):三間板粘土60%/泉山石15%/赤目粘土15%/その他10%

・重さ:0.65グラム

・直径:16.00mm

陶製、つまり土が素材の硬貨です。この1銭陶貨は発行に向けた製造も進んでいました。

終戦直前の昭和19年、金属の材料も枯渇してきたため、政府は陶製の硬貨製作を検討します。翌20年には図案が決定し本格的に製造に入りました。

京都、瀬戸、有田という、現在でも製陶業で有名な3箇所で製造が進められ、とくに瀬戸では1,300万枚も製造されていたそうです。

1銭陶貨は発行準備まで整ったものの、終戦となったため、すべてが廃棄されることになりました。

こちらの図案は表面が富士、裏面が桜となっています。1銭陶貨には他にも桐紋や菊紋が採用されたもの、色が白いものなど、いくつか種類があったようです。中には戦後に製造された偽物も出回っているそうです。

1銭硬貨の全7種類の価値とデザイン

ここまで、価値の高い1銭硬貨について解説してきましたが、ここからは改めて1銭硬貨のデザインについて詳しくご紹介していきます。

実は、同じ種類の1銭硬貨であっても、細かなデザインの違いがある「手変わり」と呼ばれるものが存在します。

ここでは手変わり品についても詳しく解説していきますので、お手元に1銭硬貨をお持ちの方は、ぜひ記事の内容と見比べてみてください。

竜1銭銅貨(明治6〜21年)

本日の買取価格

- 銅銭まとめ買取(1円/g)

・素材(品位):銅980/錫10/亜鉛10

・重さ:7.13グラム

・直径:27.87mm

日本で最初に発行された1銭は、明治6〜21年まで発行された銅製のものです。

本来であれば明治3年から発行される予定のところ、製造工場の完成が遅れていたため、銀貨に遅れての発行となりました。

また工場の竣工が明治6年の12月だったため、実際に発行されたのは翌年、明治7年になってからです。

竜1銭銅貨の発行枚数

発行枚数は初年度の明治6年が130万枚と最も少ないですが、それ以降は毎年平均で3,000万枚の発行枚数になっています。最も多い年は明治10年で、9,800万枚となっています。明治14年は初年度に次いで発行枚数が1,612万枚と少なくなっています。

竜1銭銅貨のデザイン

図案は先に発行されていた竜50銭銀貨と同じように、表面は竜図、裏面は額面という構図になっています。

表面の竜図ですが、竜の口が閉じた図になっています。一方、竜50銭銀貨の方は口を大きくあけています。これは銀貨と銅貨で、いわゆる「阿吽」の構造になっています。さらに竜の巻き方も、銀貨の竜とは逆になっています。そのため当時はこれを雌雄の竜になぞらえ、縁起物としてお守りがわりにする人もいたとか。

また竜の鱗の形状が明治10年を境に変更されました。明治10年銘までが角ウロコ、明治13年銘の後期以降は波ウロコになっています。

裏面は額面が縦書きで書かれています。さらに菊紋を挟んで「以百枚換一圓」という言葉が刻まれています。これは1銭銅貨100枚あれば1円銀貨と交換できます、という意味です。

同時期に発行された竜2銭銅貨、半銭銅貨とは統一のデザインになっています。

竜1銭銅貨の価値

竜1銭銅貨は基本的に価値はありません。

しかし、発行枚数の少ない明治6年のものや、明治14年の一部の竜一銭銅貨には価値があります。

またこの硬貨はエラーコインが多いことでも知られています。

発行初年度の明治6年の竜1銭は、ヤフオクでは800〜1,000円ぐらい、フリマサイトでは2000円前後で販売されています。

ですが、買取専門店や古銭商などの業者に買取をお願いすると、値段がつかないことがほとんどです。

業者では竜1銭の取り扱いは非常に多いため、個別に売却すると手間と時間ばかりかかってしまいます。

そのため古銭商や買取業者では、個別に値段をつけて買いとることはほとんどありません。

上で書いた明治14年の一部の竜1銭銅貨については、文章で説明すると大変分かりづらいです。ですので次の項目では、画像つきで手替わりについて解説いたします。

明治14年手替わり「大四」

竜1銭銅貨には、普通品よりも少し価値のある手変わりが存在します。

手替わりとは、ある部分が通常のものとは異なったもののことを指します。

ここでは明治14年「大四」という手替わりをご紹介します。

こちらの画像をご覧ください。左が普通品、右側が手替わりです。

年号の漢数字「四」に注目してください。

普通品は「四」の漢数字の上の隙間が大きくとられています。

大四の方は漢数字が大きいことが確認できます。

また四の字の中が、普通品はカタカナの「ル」、大四は漢字の「八」のようになっています。

竜1銭銅貨の大四の手替わりは、コレクター市場では数千円の価値になるそうです。

とはいえ状態の悪いものだと、価値は低くなってしまいます。多くの人に使われてきた竜1銭銅貨ですので、状態が悪いものの方が多いです。

また「大四」の竜1銭銅貨も業者では通常個別に値段をつけて買いとることはありません。

ですので時間に余裕がある方は、ご自身で分類した上で、買取依頼を出すと良いかもしれません。

稲1銭青銅貨(明治31〜大正4年)

本日の買取価格

- 明治33・35年【美品】:300円

- その他年号:銅銭まとめ買取(1円/g)

・素材(品位):銅950/錫40/亜鉛10

・重さ:7.13グラム

・直径:27.87mm

稲1銭青銅貨は明治31年より発行されました。

この発行は明治30年に制定された貨幣法に基づく変更で、1銭より先に5銭硬貨が発行されています。

稲1銭青銅貨の発行枚数

発行枚数は、初年度の明治31年が360万枚程度です。最も多い年は大正2年で1,500万枚、続く大正3年、4年でも1,000万枚を超えています。逆に発行枚数が少ないのは明治33年で、300万枚程度になっています。

稲1銭青銅貨のデザイン

稲1銭青銅貨では、硬貨のデザインが一新されています。

一番の特徴であった竜の図案が廃止され、シンプルな日章に変更されました。これは竜が当時の敵国であった清の思想であり、しかも清の皇帝を象徴するものだという批判が多かったためだと言われています。

もともとは天皇を象徴するものとして採用された竜図が、日本と清国の関係が変化するうちに、意味あいが変わってしまったようです。

さらに稲1銭青銅貨では竜1銭銅と大きさや重さに変更はないものの、銅と錫の割合が変更され、銅合金から青銅貨になっています。

稲1銭銅貨の価値

稲1銭青銅貨は明治33、35年は特年と呼ばれ、価値のある年号として若干のプレミアがつきます。

それ以外の年号ですと発行枚数が多く、また状態の悪いものがほとんどのため価値はありません。

このほか流通品目的ではない明治39、42、44年銘の稲1銭青銅貨が存在するそうです。オークションやフリマサイトでレプリカ品として売られていることがあります。こうした特別な硬貨は、財務省に保管されているのかもしれませんね。

桐1銭青銅貨(大正5〜昭和13年)

本日の買取価格

- 銅銭まとめ買取(1円/g)

・素材(品位):銅950/錫40/亜鉛10

・重さ:3.75グラム

・直径:23.03mm

桐1銭青銅貨は、大正5年から昭和13年にかけて発行された青銅貨です。

銅価格の上昇を受けて、稲1銭よりも小さく、そして軽くなって発行されました。

桐1銭青銅貨の発行枚数

発行枚数は初年度は1,919万枚、最も多い大正11年ですと2億5321万枚もあります。他に2億枚を超えた年は大正8年、大正10年、昭和10年です。逆に発行枚数が最も少ないのは昭和4年の300万枚、次いで昭和5年の500万枚となっています。

桐1銭青銅貨のデザイン

硬貨のデザインですが、表面は唐草模様と菊、裏面に桐と桜花が採用されました。桐は古来から家具や楽器などに利用されている、馴染みの深いものです。また稲1銭銅貨では採用されなかった菊紋が入っていますが、天皇家の象徴とされる十六弁八重表菊ではなく、十弁の菊の花になっています。

同時期に発行された5厘青銅貨も、桐1銭青銅貨の構図と同じになっています。

桐1銭青銅貨の価値

桐1銭青銅貨は昭和4年、5年のものですと、特年として若干のプレミアがつきます。

特年のものは、ヤフオクなどのオークションサイトで500〜1,000円程度で取引されています。

しかし買取店や古銭商ですと桐1銭青銅貨の取り扱いは多いため、選り分けや販売の手間を考慮し、個別に値段がつかないです。

またこれ以外の年号のものは、発行枚数が億を超えているもののため価値はありません。

カラス1銭黄銅貨(昭和13年)

本日の買取価格

- 銅銭まとめ買取(1円/g)

・素材(品位):銅900/亜鉛100

・重さ:3.75グラム

・直径:23.03mm

昭和13年、日中戦争の拡大を受け制定された臨時の貨幣法で、新しい1銭の製造が決定しました。

大きさと重さは桐1銭青銅貨と同じですが、品位が銅900/亜鉛100と変更され、黄銅(真鍮)貨となりました。

黄銅貨といえば現在の5円玉が代表です。しかし5円玉に比べると亜鉛が少ないため、カラス1銭は赤みがかった色になっています。

カラス1銭黄銅貨の発行枚数

カラス1銭黄銅貨の発行枚数は1億1,360万枚とされています。

また、発行されたのは昭和13年のみとなります。

カラス1銭黄銅貨のデザイン

デザインは表面には菊紋と桐紋、それを囲む波模様、裏面は八咫烏と桜花になっています。このデザインについては一般公募した図案を組み合わせたものとされています。

この八咫烏は、「古事記」や「日本書紀」など日本の神話に登場する3本の足を持つカラスです。八咫烏は神の遣いとして東征に向かう神武天皇の道案内をつとめたとされています。八咫烏が採用されたのには、戦争に突入する時代背景も関係していたのかもしれません。

カラス1銭黄銅貨の価値

カラス1銭黄銅貨は発行期間は短いものの、発行量が多いため、価値のあるものではありません。

完全未使用と言われる傷のない状態のものでも、プレミアは期待できません。

カラス1銭アルミ貨(昭和13〜15年)

本日の買取価格

- アルミ銭まとめ買取(0.5円/g)

・素材(品位):アルミ1,000

・重さ:0.90グラム

・直径:17.60mm

黄銅貨の1銭は半年足らずで発行が終了し、アルミ素材の1銭に切り替えられました。

硬貨のデザインもカラス1銭黄銅貨を流用していますが、サイズはさらに小さくなっています。

このカラス1銭アルミ貨への切り替えは、戦争で使用する銅を確保する目的がありました。後にアルミも戦闘機の材料として使用されますが、この頃はまだ銅の方が需要があったようです。

1銭はアルミ以外にもステンレス(不銹鋼)での製作も検討されていたそうです。ですがステンレスですと素材が硬く、量産に難があることから見送られたそうです。

ちなみにアルミ銭は水に浮く硬貨として、市中での評判はあまり良くなかったようです。

カラス1銭アルミ貨の発行枚数

発行枚数は昭和13年は4,550万枚、14年が4億4,460万枚と約10倍、発行最後の昭和15年は6億枚を超えています。1銭という額面が、いかに広く使われていたかがわかる発行枚数ですね。

カラス1銭アルミ貨のデザイン

デザインはカラス1銭黄銅貨と同じデザインとなっています。

このカラス1銭アルミ貨には、昭和14年銘のものに「ル四」という手替わりが存在します。

左側が「角四」というもので、右側が「ル四」と呼ばれています。

四の中が、カタカナのルに見えるものが「ル四」です。これに対し、通常の「角四」は、角ばっていて左右均等になっています。

小さい硬貨ですので、ルーペなどで見ないと区別するのは難しそうです。

カラス1銭アルミ貨の価値

カラス1銭アルミ貨は昭和14年「ル四」のみ、市場では少しプレミアがつきます。それ以外のものには価値がありません。

「ル四」は現存数も多く、市場では1枚数十円、傷や汚れの少ない状態のものでも500円前後になります。

しかし買取店や古銭商では価値のないものとして買い取ってもらえないか、個別に値段がつくものではありません。

ちなみに明治14年のアルミ銭10枚に1枚ぐらいの割合で見つかります。手替わりとしては見つかる割合は、比較的高いといえます。

お時間に余裕のある方は探してみてはいかがでしょうか。

富士1銭アルミ貨(昭和16〜18年)

本日の買取価格

- アルミ銭まとめ買取(0.5円/g)

・素材(品位):アルミ1,000

・重さ:0.65グラム/0.55グラム(1943年)

・直径:16.00mm

昭和16年からは、さらに軽く、サイズも小さくなったアルミ銭に変更されました。それが富士1銭アルミ貨です。

この頃には戦闘機でのアルミの需要が増加したため、サイズの小さい硬貨に変更されたそうです。

しかも昭和18年の途中には量目変更がなされ、厚みが薄くなり0.1gほど軽くなっています。

富士1銭アルミ貨の発行枚数

発行枚数は、なんと初年の昭和16年だけで10億枚を超えています。翌年の昭和17年になると1億枚程度ですが、昭和18年には11億枚以上となっています。そして量目変更後も、6億2,716万枚も発行されたそうです。

富士1銭アルミ貨のデザイン

硬貨のデザインは、表面には富士山と菊紋、裏面には大きく額面の「一」が描かれています。過去の1銭硬貨に比べ、シンプルなデザインになっています。

富士1銭アルミ貨の価値

富士1銭アルミ貨はその発行枚数の多さもあって、希少性はなく、価値はありません。

状態の良いものであっても、手替わり等もないため市場での価値はありません。

1銭錫貨(昭和19〜20年)

本日の買取価格

- 錫銭まとめ買取(0.5円/g)

・素材(品位):錫500/亜鉛500

・重さ:1.30グラム

・直径:15.00mm

戦況の悪化からアルミでの貨幣製造が難しくなったため、昭和19年には錫製となりました。同時期に5銭、10銭も錫に変更されています。

1銭は錫50%と亜鉛50%の合金のため、正確には錫亜鉛貨と呼ばれます。

錫は当時日本の占領下にあったマレーシアやインドネシアなどの南方諸国で多く産出されていました。しかし素材としての欠点が多いため、使用には難があります。錫だけではとても柔らかく、また熱に弱いそうです。容易に偽造されてしまう心配もありました。そこで亜鉛との合金とすることで、なんとか発行にこぎつけました。

1銭錫貨の発行枚数

発行枚数は昭和19年、昭和20年とあわせて16億2,958万枚とされています。しかし戦況の悪化のために材料不足となったため、10銭と5銭は昭和19年のみで製造終了となりましたが、1銭は昭和20年にも製造されました。

ですが昭和20年8月に製造されたものは、終戦後、日本を占領したGHQによって鋳つぶされてしまいました。大日本の文字が戦前を思わせるのでよくない、という理由だったそうです。

1銭錫貨のデザイン

硬貨のデザインは富士アルミ1銭よりもシンプルで、表面は額面の真ん中に菊紋、裏面は「大日本」と発行年銘のみになっています。また表面の「一銭」の額面が横文字になっています。錫という素材だけでなく、簡素なデザインを見ても、当時の日本の逼迫した状況が伝わってきます。

1銭錫貨の価値

戦前最後の硬貨となった錫1銭貨ですが、素材は錫と亜鉛であり、また発行枚数も多いため価値はありません。

現存するものは、ほとんどが劣化して黒ずんでいます。また空襲で焼け、変形したものも多いです。これがお金であると気が付かない場合も多いかもしれません。

1銭は今のお金にするといくら?

ここまでで、今までに発行されてきた1銭硬貨の全種類を一気にご紹介しました。

ところで、皆さんは1銭の単位について、ご存じですか?

この「銭」という単位は、円よりも下の単位になります。

100銭=1円

つまり、1銭は0.01円とも言えます。

ちなみに現在1銭は貨幣としては流通していませんが、計算上の単位としては存在しています。

例えば株価を伝えるニュースなどで、耳にしたことがあるかもしれません。

▶︎参考:日本銀行「1円未満のお金が使えなくなったのはいつからですか?」

そのほか利息や税金、お給料計算など、お仕事で銭という単位を使われる方も多いと思います。

今も「銭」という単位は身近に存在するんですね。

しかし、1銭が使われていた当時の価値はどれほどだったのでしょうか。

ここでは明治時代の1銭の価値について解説していきます。

明治時代の1銭の価値は?

ではこの1銭、今のお金にするとどれぐらいの価値があるんでしょうか。

ざっくりと計算すると、1銭は明治後半の頃で、200円ぐらいになります。

ちなみにこの頃人気を博していた食べ物があります。それはあんぱんです。

文明開花の代表ともいわれ、当時、明治天皇にも献上されたそうです。

ちなみにこのあんぱんを最初に開発したのは、今でも有名な銀座木村屋總本店さんだそうです。

当時、このあんぱんが1個1銭だったそうです。

2023年現在、木村屋さんのあんぱんが5個入りで1,100円(税込)ぐらいです。1個だと200円の計算ですね。

とはいえ、同じあんぱんを基準にしても、コンビニのものを基準に考えるとどうでしょう。

コンビニのあんぱんを基準にすると、だいたい120円前後、ということになってしまいます。

このように、古いお金の価値を現在価値に置き換えるというのは思ったより簡単ではないようです。

とはいえ「一銭も無い」という言葉で馴染みのある1銭、思ったよりも価値のある金額だったようです。

1銭硬貨のよくある質問

+大量の1銭硬貨があるのですが、どうしたらいいですか?

弊社ではg単位の買取を行っていますので、お困りの場合お気軽にご相談ください

+1銭硬貨のデザインや素材がコロコロ変わったのはなぜですか?

主に戦争の影響です。 当初は銅で作られていましたが、日中戦争から太平洋戦争へと進むにつれ、兵器の材料として銅が必要になりました。 そのため、より安価で軍事利用価値の低いアルミニウム、さらには錫(すず)へと素材が変更されていきました。

+ほとんどの1銭硬貨に価値がないのはなぜですか?

1銭硬貨は、明治から昭和にかけて国民が日常的に使うための硬貨だったため、発行枚数が非常に多くなっています。そのため希少性がなく、高い価値がつきません

1銭硬貨を売却したい時はどうするのがいい?

1銭硬貨にも価値のあるもの、価値のないものとが存在することが分かりましたね。

最後は1銭硬貨の売却方法について解説していきます。

1銭硬貨を売却するには、主に3つの方法があります。

POINT

- オークションサイトで売却する

- フリマサイトで売却する

- 買取専門店に持ち込んで買取してもらう

オークションサイトで売却する

一つ目はオークションサイトに出品する方法です。

スマホがあれば時間を気にせず取引ができます。

また、入札が白熱すれば、相場より高く売れる可能性もあります。

しかし、オークションという形式上、入札が入らなければ価格は全くあがりません。

実際1~10円程度で落札されている1銭硬貨も沢山ありました。

フリマサイトで売却する

二つ目の方法は、フリマサイトで売却する方法となります。

フリマサイトであれば、価格を自身で決められるのが最大のメリットです。

ですが、実際のところ高い値段だと買い手がつかず、いつまでも売却できない状況が続く可能性があります。

また、送料や手数料がとられることも想定して価格を決める必要があります。

オークションサイトやフリマサイトを使う注意点

上記2つの方法は、ご自身で売却する方法になりますが、一つ大きな注意点があります。

それが、偽物を販売してしまうリスクです。

というのも、上で書いたように1銭硬貨のエラーコインなどは偽物が多く存在します。

そのため、真贋不明な状態で売ってしまうと、後々偽物と発覚した時大きなトラブルになるリスクがあります。

もし、真贋不明な場合は、以下の方法での売却がおすすめです。

買取専門店に持ち込んで買取依頼する

最後の方法は、買取専門店に売却するという方法です。

店舗に出向く必要はありますが、出品や発送などの手間はありません。

また、査定も行っているため、偽物か本物かわからない場合や、価値がわからないものでも安心して売却できます。

ただし、古銭は、できるだけ専門性の高い店舗で売却するのがおすすめです。

上で紹介したように、古銭はほんのわずかな違いで価値が大きく変わることがあります。

そのため、十分な専門知識がないと、その価値を見落としてしまう可能性があるのです。

できるだけ古銭を専門に取り扱っているお店を選ぶようにしましょう。

郵送買取専門店という方法もある

もしお近くに古銭の売却ができる店舗がない場合は、郵送で買取するという方法もあります。

郵送であれば、実店舗に行く必要もないですし、対面でのやり取りも必要ないため、遠方の方でも気軽に記念硬貨の買取を行えます。

弊社でも郵送での買取サービスを行っています

ただし、査定金額が1万円以下の場合、送料が発生してしまうため、なるべく事前にラインかメールを使って無料査定を行うのがおすすめです。

価値のある1銭は、プロに鑑定してもらおう!

以上、価値のある1銭の換金方法についてお伝えいたしました。

それぞれの方法に、メリット・デメリットが存在します。

これらをふまえた上で、ご自身で納得のいく方法を検討してみてください。

もし1銭硬貨に限らず、気になる古銭などございましたら、是非ライン査定で画像をお送りください。弊社鑑定士が無料で価値を査定致します!

TEL:☎03-6709-1306(営業時間 11:00~18:00)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18−35 OKビル 501