歴代一万円札の人物とデザインの一覧 | 昔の古い1万円札から全4種

一万円札の歴代肖像は、「聖徳太子」から「福沢諭吉」、そして新紙幣の「渋沢栄一」へと時代とともに移り変わってきました。

実はこれら歴代の紙幣の中には、記番号や保存状態によって額面以上の高額買取が期待できるレアなものも存在します。

本記事では、一万円札の歴代デザインや変遷を一覧でたどりながら、それぞれの特徴を詳しく解説します。

一万円札が新しくなったんですね。

いつからですか?

一万円札が新しくなるのは、2024年(令和6年)7月3日からです。

新一万円札を含めて四代目の一万円札です。

そうなんですね!でも一万円といえば福沢諭吉のイメージのままですね。

新一万円札の肖像って誰なんでしょ?

渋沢栄一氏です。

ちなみに、福沢諭吉氏の前は聖徳太子でした。

目次

歴代の一万円札一覧表

まずは歴代の一万円札を簡単に一覧表で紹介します。

詳細な情報後述します。

| 歴代 | 名称 | 画像 | 発行年 | 肖像人物 |

|---|---|---|---|---|

| 初代 | C号一万円券 |  |

1958年 (昭和33年) |

聖徳太子 |

| 二代目 | D号一万円券 |  |

1984年 (昭和59年) |

福沢諭吉 |

| 三代目 | E号一万円券 |  |

2004年 (平成16年) |

福沢諭吉 |

| 四代目 | F号一万円券 |  |

2024年 (令和6年) |

渋沢栄一 |

それでは初代一万円札から順に、詳細な情報をみていきましょう。

初代:C一万円券(聖徳太子一万円)

初代一万円札の肖像人物は聖徳太子で1958年に発行されました。

聖徳太子については一万円札に先立ち、B号千円札、C号五千円札の肖像にも採用されています。

- 発行年:1958年(昭和33年)

- 大きさ:84mm×174mm

- 発行枚数:93億2,305万枚

- 銘版:大蔵省印刷局製造

- 図案:聖徳太子と唐草彩紋/鳳凰像

この「聖徳太子一万円札」は、日本銀行券C号(C号券)と呼ばれるシリーズです。

同時期に「聖徳太子5000円札」「伊藤博文千円札」「岩倉具視新500円札」が発行されています。

このC号券の発行は時期がバラバラで、最初は1958年に聖徳太子5000円札が発行されました。

C号券で最後に発行されたのは岩倉具視新500円札で、1969年のことです。

デザインと肖像人物

紙幣のデザインは、表面が聖徳太子の肖像、裏面は二対の鳳凰像が描かれています。

表面は右側に聖徳太子の肖像、真ん中にすかし、左側に額面の「10000」という、一般的な構図になっています。

これに対し裏面は、建物ではなく伝説上の鳥である鳳凰が採用されています。

過去、紙幣の裏面には建造物を中心に採用されてきました。

聖徳太子の紙幣ですと法隆寺、また法隆寺の中にある夢殿が採用されてきました。

同じC号券の5000円札では日本銀行の建物が採用されています。

ですが聖徳太子一万円札では、平等院鳳凰堂(現在の10円玉に描かれている建物)の円柱に描かれている、鳳凰の図が採用されました。

ちなみに法隆寺夢殿は、真ん中の透かしに採用されています。

また、この夢殿の透かしが反転印刷されてしまったエラー紙幣が存在するそうです。

そのエラー紙幣、10万円で取引されたとか…。

記番号

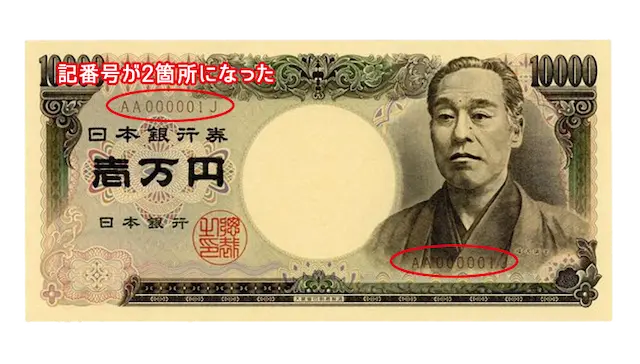

記番号が4箇所に存在します。

この配置は聖徳太子5000円札と共通です。

聖徳太子一万円札では、この記番号のエラーが発生したことで有名です。

有名なものは昭和49年に印刷された聖徳太子一万円で、肖像側右上と右下の記番号のうち、最後の1文字が異なるというエラーです。

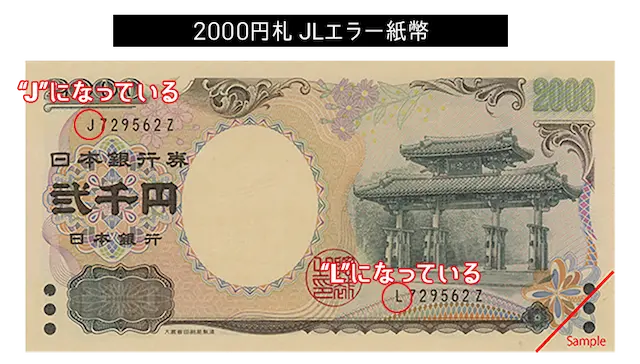

こうした記番号のエラーは近年、「守礼門2000円札」で発生した「JLエラー」で注目されました。

聖徳太子一万円札は90億枚以上も発行されました。

そのためほとんどが額面通りの価値になっています。

しかし、一般にゾロ目やキリ番と呼ばれる記番号に特徴のある紙幣は、額面以上の価値があります。

聖徳太子一万円札にはいくつかエラーが存在します。

エラー紙幣になると、さらに高い価値がつきます。

聖徳太子ってどんな人物?

聖徳太子とは、古代日本の政治家として活躍をした人物とされています。

かつては歴史の教科書に聖徳太子として、十七条憲法や冠位十二階などといった功績も、彼の功績として紹介されていました。

令和の現在では、聖徳太子(厩戸王)という名前で掲載はされているそうです。

ですが、そのほとんどが本人の功績ではないと言われています。

その聖徳太子については一万円札に先立ち、「聖徳太子千円札」の肖像にも採用されていました。

聖徳太子の人物、功績などは千円札の記事にて詳しくご紹介しています。

聖徳太子が一万円札の顔に選ばれた理由

聖徳太子が一万円札の肖像に選ばれた理由は、公式には発表されていません。

一般的には、その功績、国民への認知度など、総合的に判断された結果であると言われています。

聖徳太子は戦前の紙幣にも採用されており、昭和の時代にあっては、広く国民に親しまれていた偉人だったのでしょう。

その他の理由については、同じくC号券である5000円札の記事にてご紹介しています!

以前、この聖徳太子一万円札の偽造券が数多く使用された事件がありました。

それもあって、現在では使用を断られることも多くなっています。

(前略)聖徳太子の肖像が印刷された偽造の日本銀行券(1万円)985枚のうち105枚を真正なもののように装い、合計5回にわたって行使した(後略)

もし10,000円として利用する場合、お近くの銀行窓口にて現在の紙幣に交換してからの使用をお勧めします。

二代目:D一万円券(福沢諭吉旧一万円)

2代目一万円札は、福沢諭吉を肖像に採用して1984年から発行されました。

2003年に発行停止となっていますが、現在でも使用できる現行の一万円札です。

現在使用されているホログラムのある一万円も、表面の肖像は同じ福沢諭吉です。

そのためこちらの古いものは旧福沢一万円札、旧一万円札などと呼ばれます。

- 発行年:1984年(昭和59年)

- 大きさ:76mm×160mm

- 発行枚数:113億0,760万枚[黒]/104億4,810万枚[茶・大蔵]/14億7,240万枚[茶・財務]/4億2,190万枚[茶・国立]

- 銘版:大蔵省印刷局製造/財務省印刷局製造/国立印刷局製造

- 図案:福沢諭吉/二羽のキジ

福沢諭吉一万円札(旧)は、日本銀行券D号(D号券)という種別です。

同時期に「新渡戸稲造5000円札」「夏目漱石千円札」が発行されました。

またD号券はすべて1984年の11月1日から同時に発行されています。

時期はずれていますが、2000年発行の「守礼門2000円札」も、D号券です。

聖徳太子一万円の発行から20年近くが経過していたことから、国には偽造対策を急ぐ必要がありました。

たとえば印刷業者がスキャナを用いて作成したニセ札、急速に普及した自動販売機でのニセ札使用、海外製のニセ札など、技術の向上に伴い偽造の技術も向上していく、そんな時代背景でした。

発行当時は最新の技術を用いて作られる紙幣も、古くなれば技術の進歩に追い抜かれてしまいます。

そのため紙幣は10年~20年に1度、改刷を繰り返してきました。

福沢諭吉一万円への改刷も、主目的は偽造対策にあったとされています。

デザインと肖像人物

福沢諭吉一万円札のデザインは、表面が福沢諭吉の肖像、裏面には建造物ではなくキジが採用されています。

また透かしは肖像と同じ福沢諭吉の顔になっています。

D号券の肖像では、今までは武人や政治家が通例だったのをやめ、初めて文化人を採用しました。

国際的にも軍人や政治家ではなく、文化人を肖像に採用する流れになっていたそうです。

そんな背景もあって、D号券の一万円札には福沢諭吉が採用されました。

また紙幣裏面のキジですが、実は日本の国鳥だそうです。

キジといえば、昔話「桃太郎」で桃太郎と一緒に鬼退治をした鳥として有名ですね。

ちなみに左側の立っているキジはオス、右側の座っているキジはメスだそうです。

紙幣のサイズ

紙幣のサイズも縦76mm×横160mmへと縮小されました。

先の聖徳太子一万円札が84mm×174mmですので、ずいぶんコンパクトになっています。

この頃になると、世界的にも紙幣サイズが小さくなる傾向にあり、また資源の節約の意図もあって、福沢諭吉一万円札もサイズが小さくなったそうです。

記番号

紙幣サイズが小さくなったので、聖徳太子一万円札では4箇所にあった記番号も左上、右下の2箇所になりました。

また記番号の刷色には黒色と茶色が存在します。

1993年までは黒色で、その後、茶色に変更されています。

紙幣の製造番号である記番号は、一番札であるA000001Aから最後の組み合わせになるZZ900000Zまで、順番に割り振られています。

ただし、数字と誤認しやすい「I(アイ)」と「O(オー)」は除外されています。

記番号の並びは、なんと129億6,000万通だそうです。

この並びがZZ900000Zとなり一巡すると、番号はA000001Aから振り直されます。

そのままでは記番号が先の順番のものと区別できないため、刷色が変更されるというルールになっています。

ですが、福沢諭吉一万円札では129億枚を刷り切る前に、例外的に記番号の刷色が変更されました。

その理由は、紙幣をマイナーチェンジ(ミニ改刷などとも呼ばれる)し、最新の偽造対策を施したためです。

この変更に合わせて、記番号の刷色が変更されました。

偽造対策

記番号刷新の際に導入された偽造対策の一つはマイクロ文字と呼ばれる、300ミクロンというとても小さな文字の印刷です。

もう一つは当時進歩の著しかったカラーコピー機では再現が難しい、特殊発光インキの使用です。

これによって紙幣偽造の難易度は格段に上がったそうです。

発行者銘

そして、福沢諭吉一万円札では、紙幣中央下の発行者銘が3回変更されています。

大蔵省印刷局とされていたものが、1993年12月からは財務省印刷局となり、2001年5月からは国立印刷局に変更されています。

なお大蔵省銘のものは、途中で偽造対策が施されたため、記番号の刷色が黒色のものと茶色のものが存在します。

希少性

福沢諭吉一万円札ですが発行総枚数は200億枚を超え、希少性は乏しいため、ほとんどが額面通りの価値です。

ですが、記番号の組み合わせによっては、額面以上の価値になるものもあります。

特に価値が高いものは流通品にあるような折れや汚れのない、未使用品と呼ばれる状態です。

ですが一万円札は市中で使用されるものがほとんどのため、状態の良いものは少ない傾向にあります。

福沢諭吉ってどんな人物?

福沢諭吉は歴史の教科書にも登場する有名な偉人の一人です。

幕末~明治時代に活躍をした啓蒙思想家、教育者です。

一般的には慶應義塾大学の創始者として知られていますね。

福沢諭吉は1835(天保5)年に、豊前中津藩(現在の大分県中津市)の下級武士の子として、大阪の中津藩蔵屋敷で生まれました。

「諭吉」という名は、父親が福沢諭吉の誕生日に手に入れた本の名前に由来するとされています。

長崎で蘭学を学び、1859年には幕府の使節団の一員として渡米。

維新直前の1867年にも渡米をしています。

しかし明治政府が誕生した後は刀を捨てて、平民として生きる決断をしています。

また他の維新の功労者のように、政府に出仕しませんでした。

慶應義塾

1868年に、私塾である慶應義塾を開設します。

この時から福沢諭吉は教育者としての道を進みはじめます。

その経営は政府の進めた帝国大学(旧東京大学)への資金流入の影響もあり苦しかったそうですが、1880年頃には身分に関係なく教育が受けられる塾の評判はよく、平民の学生が増えたことで黒字化に向かったそうです。

その頃から慶應義塾の経営からは手を引き、教育者の活動に専念し始めたようです。

1879年には日本学士院(当時は東京学士会院)の初代会長を務めています。

また教育の質を上げるためにはより多くの学校が必要だと考え始め、多くの学校創設に関わっていきます。

たとえば現在の早稲田大学(当時は東京専門学校)、専修大学(当時は専修学校)、中央大学(当時は英吉利法律学校)など、現代日本でもその名前が知られる学校ばかりです。

学問のすゝめ

1872年から1876年にかけて福沢諭吉が書き上げたのが、代表作である「学問のすゝめ」です。

福沢諭吉の著作として一番有名である「学問のすゝめ」は、まだ慶應義塾を開設して間もない明治5年から刊行されました。

そして「学問のすすめ」は福沢諭吉の著作物の中だけでなく、近代日本の書物においても一大ベストセラーでした。

どのぐらいだったかというと、当時の国民数で計算すると、なんと全国民の10人に1人が買ったという計算になるそうです。

明治という近代化の途中であった時代背景を考れば、いかにすごい売上だったか分かりますね。

「学問のすゝめ」冒頭には、「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」という有名な一節があります。

福沢諭吉の言葉として知られているものですね。

実は、この冒頭の一節を現代語訳すると「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らずと言われている」になるそうです。

どうやらこの言葉は、福沢諭吉オリジナルではなく、この一節を紹介したもののようです。

では福沢諭吉は、この言葉をどこから持ってきのでしょうか。

現在有力なのは、アメリカ独立の際にトーマス・ジェファーソンが起草した「アメリカの独立宣言」の一節を訳したものという説です。

海外事情にも精通していた福沢諭吉ならではのエピソードですね。

現代まで続く功績を数多く残した福沢諭吉ですが、晩年も精力的に学問や武道に精を出していたそうです。

そして1901年、多くの人に惜しまれながら67歳で亡くなっています。

福沢諭吉が一万円札の顔に選ばれた理由

1984年のお札デザイン変更時に「最高券面額として、品格のある紙幣にふさわしい肖像である。」「肖像の人物が一般的にも、国際的にも、知名度が高い明治以降の文化人」という理由から、福沢諭吉が紙幣の顔に選ばれることとなりました。

D号券の肖像候補には森鷗外や芥川龍之介、樋口一葉(現行の5000円札)、北里柴三郎(2024年新千円札)などの文化人が挙がっていました。

他にも明治天皇、紫式部なども候補にあがっていたとか。

これら候補者の中から「品性・国際性・著名度」という基準で選ばれたのが福沢諭吉でした。

なお財務省のWebサイトにも、福沢諭吉の採用理由が掲載されています。

これはE号券(新福沢諭吉一万円札)についてのものですが、D号券も同じ人物であるため、同じ理由であると思われます。

表面:福沢諭吉

最高券面額として、品格のある紙幣にふさわしい肖像であり、また、肖像の人物が一般的にも、国際的にも、知名度が高い明治以降の文化人の中から採用したものです。

福沢諭吉の肖像画は東京都港区の慶應義塾福澤研究センター所蔵の写真を素材としています。

三代目:E一万円券(福沢諭吉新一万円)

三代目一万円札はホログラム付きの新券に改刷され2004年に発行されました。

2022年9月には新規の印刷は終了し、2024年の新券発行と同時に発行停止の予定です。

引き続き福沢諭吉の肖像が採用されたため、以前のホログラムの無いものが旧一万円札、こちらのものを新一万円札と呼ばれたりしています。

- 発行年:2004年(平成16年)

- 大きさ:76mm×160mm

- 発行枚数:129億6,000万枚[黒]/[茶]

- 銘版:国立印刷局製造

- 図案:福沢諭吉/鳳凰像

こちらの一万円札は、E号券と呼ばれるシリーズです。

同時に発行されたものは「樋口一葉5000円札」「野口英世千円札」があります。

ちなみに一つ前のD号券に追加された「守礼門2000円札」は改刷されておらず、今でも現役で使用されています。

E号券は、D号券が発行から20年が経過し、偽造対策の必要性から改刷されました。

特に2002~2004年にかけて、市中に出回るニセ札の量が年間平均で2万枚を超えるという状況になっていました。

このニセ札は店頭での使用ではなく、自動販売機や両替機など、機械で使用する目的で作られたものだったそうです。

そのため以前のニセ札のように精巧ではなく、紙幣の見た目としては不完全なものも多かったとか。

デザインと肖像人物

紙幣のデザインは表面が福沢諭吉の肖像、裏面は平等院鳳凰堂の屋根に飾られている国宝の鳳凰像が採用されました。

サイズや図案の配置は、旧一万円と変わりません。

裏面のデザインは日本の国鳥であるキジから鳳凰像となりました。

伝説上の鳥である鳳凰には良いイメージがあり、また聖徳太子一万円札での採用実績があります。

ですが本当の理由は、偽造対策を急ぐため図案作成に時間を割けなかったからだと言われています。

というのも、実際の動物を採用すると、図案作成のための調査に時間が必要です。

しかし鳳凰像であればそうした調査は必要がありません。

偽造対策まったなしという状況では、うってつけだったと考えられます。

記番号

記番号は黒色、茶色の2種類があります。

福沢諭吉新一万円は、記番号の組み合わせをすべて使い果たしたため、刷色が変更されました。

旧一万円では記番号が一巡する前に刷色変更になっています。

ですので本来のルールにのっとった刷色変更は、一万円札として初めてのことでした。

偽造対策

福沢諭吉新一万円札に採用されている偽造対策いくつかありますが、旧一万円と見比べてすぐに分かるのはホログラムです。

ホログラム

ホログラムには日銀章、額面である10000の数字、桜模様の三種類が描かれています。

ホログラムの角度を変えることで、紋様が次々に変化していきます。

このホログラムは「樋口一葉5000円札」にも採用されています。

ですがコストがかかるため、「野口英世千円札」での使用は見送られました。

ユーリオンマーク

また偽造対策の特徴にユーリオンマークというものが採用されました。

ユーリオンマークとは、小さな円形を組み合わせた模様です。

福沢諭吉新一万円札ですと、紙幣上方に見られる蛍光イエロー(ライムグリーンにも見える)の円形模様です。

実はD号券2000円札の一部分で採用されていた技術ですが、E号券ではその有効性から紙幣の両面に使用されました。

このユーリオンマーク、スキャナや画像編集ソフトで読み込むと、複写禁止として認識されます。

その結果、スキャナが停止したり、画像の読み込みができません。現在では世界の多くの国々で、紙幣にユーリオンマークが採用されています。

ちなみにこのユーリオンマーク、元となる技術開発企業の名をとって「オムロンマーク」とも呼ばれています。

オムロンといえば、体温計や血圧計で馴染みのある日本企業ですね。

世界でも最先端をいく偽造対策を施した福沢諭吉新一万円札ですが、現行の紙幣でもあり、価値はほとんどのものが額面通りです。

もちろん記番号に特徴がある紙幣には価値があります。

今後新券に切り替わると、その価値が上がるかもしれませんね。

福沢諭吉ってどんな人物ですか?

D号券でご紹介した通り、福沢諭吉は幕末から明治に活躍した啓蒙思想家、教育者です。

その功績については、先の通りです。

実は福沢諭吉、居合(抜刀術)の達人でもあったそうです。

福沢諭吉は若い頃に、出身である中津藩(現在の大分県)にあった立身新流という流派の免許皆伝を受けていたそうです。

なんと晩年になっても、毎日のように居合の稽古を続けていたとか。

自身の日記によれば、その回数は日に1,000回以上!

片手で持つには重たい日本刀を1,000回も抜刀していたのには驚きです。

まさに文武両道の人物だったんですね。

福沢諭吉が一万円札の顔に選ばれた理由

D号券に続いて、一万円札の顔には福沢諭吉が選ばれました。

もちろん一万円札という人物に、福沢諭吉はふさわしい人物であったと言えます。

ですが表向きの事情とは別に、一万円札をめぐる切迫した状況があったようです。

それは多発する偽造紙幣事案に対応するため、短期間で改刷を行う必要があったたことです。

通常、紙幣の改刷には準備も含めて最低5年はかかるそうです。

ですがさきほど述べた通り、2000年初頭から数年のうちに、大量のニセ札が発見される状況にありました。

そのため5年も待つのは難しく、少なくとも3年ぐらいで改刷を終える必要があったそうです。

ましてや一万円札は最高額面の紙幣であり、日本を代表する紙幣である以上、広く納得のいく人物を選定するのに時間がかかることは容易に想像できます。

結果としてE号券には福沢諭吉の肖像が、微修正を加えた上で使用されることになりました。

紙幣の顔を約40年も務めた福沢諭吉の記録は、同じく戦前から紙幣に採用されてきた聖徳太子と並び、一万円札のイメージとして残り続けることでしょう。

次は2024年に新しく発行された新一万円札の紹介です。

四代目:F一万円券(渋沢栄一一万円)

四代目の一万円札は「日本資本主義の父」といわれる渋沢栄一を肖像に採用し、2024年発行されました。

裏面は東京駅丸の内駅舎が描かれています。

最新の偽造防止技術として世界初の3Dホログラムが導入されました。

凹凸のあるユニバーサルデザインの大きな数字で、高齢者や外国人にも見やすい工夫が施されています。

渋沢の理念である「道徳と経済の両立」を体現し、日本の新時代を象徴する紙幣となっています。

- 発行年:2024年(令和6年)

- 大きさ:76mm×160mm

- 発行枚数:発行中

- 銘版:国立印刷局製造

- 図案:渋沢栄一/東京駅(丸の内駅舎)

デザインと肖像人物

新紙幣のデザインは表面は渋沢栄一の肖像、裏面は東京駅丸の内北口の建物です。

また誰でも使いやすいユニバーサルデザインを採用しています。

一番目を引くのが、額面である10,000の数字ですね。

表面、裏面ともに昔の紙幣のものより大きく、視認性があがっています。

表面の肖像のベースとなっているのは、渋沢栄一が70歳の頃の写真だそうです。

渋沢栄一は過去、何度も紙幣の肖像の候補として名前が挙がっていた人物です。

C号券千円(伊藤博文千円札)の選定時、当時は細かい髭が偽造対策に有効と考えられていたため、採用されなかったこともあったそうです。

今回の一万円札で、ようやく紙幣の顔として登場することになりました。

ですが、実は過去に紙幣の肖像として採用されたことがあるんです。

第一銀行 渋沢栄一1円札

明治35年、渋沢が設立した株式会社第一銀行から発行された銀行券で、当時の韓国で使用されていた紙幣です。

こちらの紙幣は63歳頃の渋沢栄一をモデルにした肖像だそうです。数多くの会社経営に関わりながら、第一銀行の社長としても活躍していた時期にあたります。

こちらの紙幣(旧金券1円券)はコレクター向けのオークションで20万円以上の価格がついたことがあります。

デザイン

裏面のデザインに採用された東京駅は、日本を代表する建築物です。

東京駅は大正3年に開業、当時は円形ドームを持つ3階建てでした。

しかし昭和20年に空襲を受けて、3階部分は消失。

長らく2階建てのままになっていました。

現在は2012年に建造当時の姿に復元されています。

その姿が、紙幣の裏面に採用されています。

紙幣左側の東京駅は駅舎を見上げた姿、紙幣右側は隣接する旧東京中央郵便局から駅舎を見下ろした姿が使用されています。

右下の駅舎の印刷は、偽造防止対策のため淡い印刷になっているそうです。

ちなみにこの東京駅で使用されている赤いレンガは、渋沢栄一の出身である深谷市(埼玉県)にあった、日本煉瓦製造会社で製造されたものだそうです。そしてこの会社を設立したのが、渋沢栄一でした。

偽造対策

デザインの他にも、新一万円紙幣には最新の偽造対策が施されています。

特に目をひくのが、紙幣表面の帯状ホログラムです。

このホログラムの中には、渋沢栄一の肖像が描かれています。

しかも見る角度によって、ホログラム内の肖像の向きが変わるそうです。

そのため3Dホログラムと呼ばれます。

しかし高価な技術のため、3Dホログラムは一万円札と5000円札のみで採用されました。

千円札には3Dではないですが、初めてホログラムが採用されました。

記番号

また渋沢栄一一万円札では記番号の最大桁数が変更されます。

E号券の記番号は最大9桁(AA000000A)ですが、新しいF号券では最大10桁(AA000000AA)に増えました。

記番号の組み合わせは129億6,000万通りから、なんと3,000億通りにもなるようです。

(前略)お札の発行量増加に伴い、記番号の組み合わせを全て使い切るという事象が生じていることから、

現在発行されているお札(F券)は記番号を増やし10桁としました。

ですので、刷色の変更なく紙幣を発行することが可能です。

とはいえ、近年では電子マネーやデジタル通貨などの技術が普及し始めています。

いずれにしても、記番号が最後まで使われることはなさそうです。

渋沢栄一一万円札は、現在の福沢諭吉新一万円札に換えての発行です。

そのため準備段階で、かなりの量を印刷していると考えられます。

ですので、その価値はほぼ額面通りと予想できます。

もちろんゾロ目やキリ番といったような珍しい記番号のものは、額面以上の価値になるでしょう。

渋沢栄一ってどんな人物?

渋沢栄一は幕末期から昭和初期までの長きにわたり活躍した、「日本資本主義の父」と呼ばれる実業家です。

76歳で実業家を引退するまでの間に、現代にも続くような多くの企業を立ち上げ、育成してきました。

また2020~2021年にはNHKの大河ドラマ「青天を衝け」として、その生涯が映像化されました。

もしかしたら、すでにドラマを視聴され、どんな人物かご存知の方もいらっしゃるかもしれません。

渋沢栄一は1840年(天保11年)に埼玉県深谷市血洗島に生まれました。

彼の家は農家でありながら養蚕、藍玉の卸も行う兼業農家で、渋沢栄一は幼い頃から商売に触れていたようです。

20代になると、渋沢栄一は尊王攘夷派として過激な活動を行い、郷里に身を置くには危険な状態にありました。

そこで京都へと活動拠点を移したようです。

その京都で様々な縁に恵まれ、ついには農民から武士として取り立てられ、後に江戸幕府最後の将軍となる一橋慶喜に仕えることになりました。

1867年には、渋沢栄一はフランスで行われる万国博覧会に派遣されています。

ちなみに滞在は1年ほどでしたが、この間に武士の象徴でもある髷を切り落としたそうです。

「商法会所」を設立

帰国後は、大政奉還後に謹慎となった徳川慶喜が身を寄せていた静岡藩に仕官。

そこで日本初の株式会社である「商法会所」を設立しました。

この商法会所では預金の受付や現金貸付、農業奨励のため米穀や肥料の買い付け、殖産興業のための資金貸与など、銀行のような業務を行なっていました。

「商法会所」は、公益につながるものに金を融通し、新しいものを創造するという「合本主義」思想に基づき設立されたそうです。

この考えを基に、渋沢栄一はその後も様々な事業を手がけていきます。

渋沢栄一が設立に関わった500社近くと言われ、現在も続く企業が数多くあります。

その一例を挙げてみました。

| 金融 | 日本銀行 日本興業銀行 三井銀行 東京海上火災保険 |

|---|---|

| 交通・通信 | 日本郵船 日本航空輸送 日本無線電信 |

| 商工業 | 王子製紙 東京石川島造船所 秩父セメント 渋沢倉庫 理化学研究所 帝国ホテル |

| ライフライン | 東京瓦斯(東京ガス) 大阪瓦斯(大阪ガス) 名古屋瓦斯(東邦ガス) 東京電力 |

| 取引所 | 東京株式取引所 大阪株式取引所 |

いかがでしょうか?

誰もが聞いたことのある企業名ばかりが並んでいますね。

これを見ると、渋沢栄一が「日本資本主義の父」と呼ばれるのも納得がいきます。

ですが渋沢栄一の活躍は、実業界だけではありません。

約600にも上る教育機関や社会公共事業の支援も行いました。

特に1874年設立の慈善施設「東京養育院」(現在の東京都健康長寿医療センター)の運営には、50年以上もの間、関わり続けたそうです。

この他にも実業家として得た財産を積極的に社会貢献へと投じ、経済だけでなく日本の福祉や医療をも生涯にわたって育成し続けました。

実業界引退後

渋沢栄一は76歳で実業界を引退しました。

その頃には民間外交に活動の場を移していました。

様々な国の元首や要人と直接に会談する機会も多かったようです。

世界での知名度も高かった渋沢栄一は、ノーベル平和賞の候補(1926年、1927年)にもなったそうです。

渋沢栄一は1931年、老衰のため92歳で亡くなりました。

葬儀の当日は、飛鳥山(東京都北区)にあった自宅から青山斎場まで、なんと2万人もの人が、葬列を見送るために並んでいたとされています。

江戸~昭和にかけて激動の時代に残した渋沢栄一の功績は、今日に至る日本経済の土台としてこれからも語り継がれていくことでしょう。

渋沢栄一が一万円札の顔に選ばれた理由

これまでご紹介したように、渋沢栄一の功績は現代の日本発展の基盤となったものばかりです。

また経済だけでなく、文化、福祉の分野にも多大な貢献をしてきました。

紙幣の顔として採用するのには相応しい人物であったと言えます。

ですが何度となく紙幣の顔の候補として挙がっていながら、様々な理由から採用されてきませんでした。

渋沢栄一は、特に経済界での評判は高く、紙幣の顔に推す声も多かった人物です。

その念願がかない、令和の改刷では最高額面である一万円札の肖像に採用されました。

これには、低迷続く日本経済の発展を願いがこめられているのかもしれません。

(前略)

それぞれの分野で傑出した業績を残すとともに、長い時を経た現在でも私たちが課題としている新たな産業の育成、女性活躍、科学の発展といった面からも日本の近代化をリードし、大きく貢献した方々です。(後略)

歴代一万円札の珍番買取価格例

歴代一万円札で、珍しい記番号紙幣の買取価格の例を一覧表にしてました。

| 名称 | 珍番 | 状態 | 買取価格例 |

|---|---|---|---|

| 聖徳太子 一万円札 | 左右対称(A-A) | 100,000円以上 | |

| ゾロ目(1,7) | 未使用品 | 45,000円 | |

| 福沢諭吉 旧一万円札 | ゾロ目(1,7) | 未使用品 | 17,000円 |

| キリ番号(900000) | 未使用品 | 14,000円 | |

| 福沢諭吉 新一万円札 | ゾロ目(1,7) | 未使用品 | 16,000円 |

| 000001 | 未使用品 | 15,000円 | |

| 渋沢栄一 一万円札 | AA111111AA | 未使用品 | 300,000円 |

| AA777777AA | 未使用品 | 300,000円 |

額面以上の価格になる記番号はほかのも多数ありますので、各一万円札の買取価格をご確認ください。

紙幣の買取額は状態(グレード)によって大きく変わる

珍しい記番号(珍番)の買取価格は、記番号の珍しさと紙幣の「保存状態」で決まります。

紙幣は硬貨より劣化が早いため、きれいに保管し続けるのは困難です。

「保管に自信がない」「コレクションではない」という方は、きれいな状態のうちに買取業者に見てもらうことをおすすめします。

1万円札の買取実績

初めての方も安心!アンティーリンクの買取サービス

「手元にある古銭、いくらになる?」と思ったら、まずは写真を送るだけの「簡単LINE査定」をご利用ください。

アンティーリンクでは主要な古銭の買取価格をすべてホームページで公開しており、透明性のある取引をお約束します。

- 査定・相談は完全無料

- 万が一、査定額にご納得いただけない場合でも、キャンセル料や手数料は一切かかりません。

- 日本全国どこでも対応

- 店頭買取のほか、出張買取(出張費無料)や郵送買取にも対応しています。

歴代の一万円札に関するよくある質問

歴代の一万円札は誰ですか?

一万円札は全部で4種類、肖像人物は3人です。

- 聖徳太子(1958~1986年)

- 福沢諭吉(1965~1965年)

- 福沢諭吉(2004年~)

- 渋沢栄一(2024年~)

福沢諭吉が2代続けて採用されました。

一万円札の歴代一覧は?

歴代の一万円札は計4種類です。

- C一万円券(聖徳太子)

- D一万円券(福沢諭吉)

- E一万円券(福沢諭吉)

- F一万円券(渋沢栄一)

歴代一万円札の人物と歴史まとめ

日本最高額紙幣の顔として歴史に名を刻んだ歴代一万円札の人物は、これまでに計3名です。

- 初代:聖徳太子

- 二代目・三代目:福沢諭吉

- 四代目:渋沢栄一

各時代の肖像と特徴

- 聖徳太子(C号券)

- 1958年に発行された最初の一万円札です。高度経済成長期の日本を象徴する存在でした。

- 福沢諭吉(D号券・E号券)

- 1984年から約40年にわたり採用され、一万円札の代名詞となりました。

- 渋沢栄一(F号券)

- 2024年に発行開始。「日本資本主義の父」と呼ばれ、裏面の東京駅丸の内駅舎とともに新時代の経済を象徴しています。

TEL:☎03-6709-1306(営業時間 11:00~18:00)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18−35 OKビル 501

- 投稿タグ

- 現行紙幣の価値