500円札の歴代肖像人物は誰?五百円札4種類の見分け方

かつて流通していた500円札の肖像人物は誰だったのでしょうか?

現在は硬貨に姿を変えましたが、旧紙幣として出回った500円札は今もコレクターや歴史好きから注目を集めています。

「誰が描かれていたのか?」「どんな人物だったのか?」「種類は何があるのか?」を知ることは、紙幣の価値を見極める第一歩です。

本記事では、歴代500円札に登場した人物の紹介と、種類を見分けるポイントをわかりやすく解説します。

[監修/執筆:渡邉 博]

目次

500円札の人物は岩倉具視ひとりだけ

まず、歴代の500円札は大きくわけて「B号券500円札」と「C号券500円札」の2種類です。

この2種類の500円札の肖像人物はどちらも「岩倉具視」です。

| 歴代 | 名称 | 画像 | 発行年 | 図柄 |

|---|---|---|---|---|

| 初代 | B号券五百円札 |  |

1951年 (昭和26年) |

岩倉具視 富士山 |

| 二代目 | C号券五百円札 |  |

1969年 (昭和44年) |

岩倉具視 富士山 |

岩倉具視という人物

2021年の大河ドラマ『青天を衝け』で取り上げられるほど有名な公家の岩倉具視について、気になっている方は多いのではないでしょうか。

そもそも岩倉具視とはどういった人物なのでしょうか。

武士?政治家?など様々な憶測が飛び交っていると思います。

幕末から明治にかけて日本の近代化に貢献した政治家の一人なのですが、そんな岩倉具視について、どのような生い立ちで、具体的にどういったことを成し遂げ人なのか、ご紹介していきます。

岩倉具視の生い立ち

京都で公家の家庭に次男として生まれ、幼名は周丸と名付けられました。

しかし公家でありながら貧しい生活を送っていたといわれています。

14歳の時に岩倉家へ養子に入り名前を岩倉具視に変えました。

そして、29歳の時に関白の鷹司政通の和歌の弟子となり、孝明天皇のもとで働き出世すると、朝廷で優れた政治力を発揮します。

その後は王政復古の実現へと導いたり、岩倉使節団の派遣など、数々の偉業を成し遂げ、国に大きな貢献をしました。

そして、58歳の時に数々の国の功績が認められ菊花大綬章を授けられました。

1883年に東京にて59歳で死去しています。

岩倉具視は日本で最初に癌の告知を受け、癌によって亡くなったとされています。

死後に太政大臣の地位が贈られ、国葬が行われました。

太政大臣とは、律令制度における最高位の役職です。

岩倉具視が成し遂げたこと

岩倉具視は28歳で孝明天皇のもとで働いてから、数々の偉業を成し遂げています。

どのような偉業があるか具体的にみていきましょう。

王政復古の大号令の実現

一つ目の偉業は王政復古の大号令の実現へ導いたということです。

王政復古の大号令とは、明治新政府の設立を宣言したものです。

簡単に言うと「日本は天皇を中心とする政治体制になったぞ」という宣言です。

1867年(慶応3年12月9日)に明治天皇より発せられました。

この大号令により徳川幕府は消滅し、新たな政府は天皇を中心とした運営となりました。

また「復古」というところには、もともと日本は天皇が治めた国という意味が込められており「様々な物事を神武創業の昔に戻す」という理念が掲げられました。

神武天皇は、日本で最初の天皇です。

「大号令」には、有無を問わず天皇の命に従わせるという意味があります。

岩倉使節団の大使

岩倉使節団とは、1871年から約2年間にわたって明治政府が派遣した欧米使節団のことです。

岩倉具視が46歳のときに欧米に向かいました。

欧米に向かった目的の一つが、当時日本が海外と結んでいた不平等条約の改正と欧米諸国の文化や制度の視察でした。

当時日本は、不平等条約を5カ国(アメリカ・オランダ・イギリス・ロシア・フランス)と結んでしまっていたのです。

不平等条約の不平等の例は下記のようなものです。

- アメリカが犯した犯罪は、日本ではなくアメリカ領事が裁く

- 一方的にアメリカに対して有利な取り扱いをする

岩倉具視らは議会や病院・学校など近代的な施設の視察を行いました。

この視察が今後の日本の近代化に大きく貢献します。

1年もの間欧米にいた岩倉具視は、日本に戻ってきたのち日本の文明開化のため日本鉄道会社(現在のJRグループ)を設立しました。

欽定憲法制定の方針を定める

欽定憲法とは、君主(天皇)が定めた憲法のことです。

日本にとっては、大日本帝国憲法がこれにあたります。

岩倉具視は、王政復古によって樹立した天皇中心の国家をより丈夫なものにするために、天皇が定めた成文憲法※が必要だと考えました。

そのため、岩倉具視は意見や事情を箇条書きで意見書を書き、明治14年(1881年)7月にこれを基にした、「大綱領」※が天皇に申し上げられました。

この内容の多くは、大日本帝国憲法に取り入れられており、岩倉具視が間接的に日本最初の憲法制定に関わったことになります。

生没年 文政8年9月15日〜明治16年7月20日(1825年10月26日〜1883年7月20日)

出身地 京都府

職業・身分 公家・旧大名、政治家

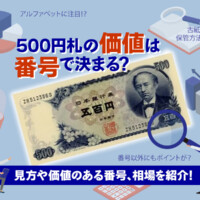

500円札 種類の見分け方

500円札は大きく分けて岩倉具視旧500円札(B号券)と岩倉具視新500円札(C号券)の2種類に分類できます。

岩倉具視旧500円札(B号券)はさらに「最初期・前期・後期」の3種類に分類できます。

つまり、500円札は合計4種類に分類できます。

| 新旧 | 最初期・前期・後期 | 名称 |

|---|---|---|

| 旧 | 最初期 | B号券五百円札 |

| 旧 | 前期 | B号券五百円札 |

| 旧 | 後期 | B号券五百円札 |

| 新 | – | C号券五百円札 |

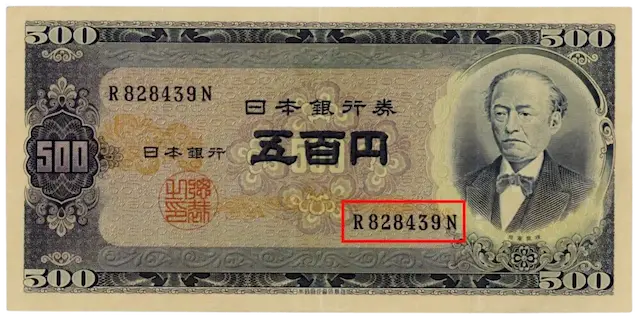

500円札の新旧の見分け方

500円札(B号券)と500円札(C号券)の見分け方を見ていきましょう。

新旧500円札の分かりやすい見分け方は、おもて面の左側に透かしがあるかどうかです。

この赤枠に、透かしが無いと「旧500円札(B号券)」透かしが有ると「新500円札(C号券)」です。

日本銀行券B号券五百円札(岩倉旧500円札)

表面の「透かし」のない500円札は、国が定めた正式名称は「日本銀行券B号券五百円札」といいます。

少し覚えにくい言い方なので、一般的には「岩倉旧500円札」と呼ばれています。

表面の肖像が「岩倉具視」で、2種類あるデザインのうちの旧式なので岩倉旧500円札という名前は覚えやすいですよね。

裏面は雁ヶ腹摺山※から望む富士山が描かれています。

終戦後、物価が上がりインフレ対策として聖徳太子1000円札が発行されました。

しかし、1000円札は当時にしてはかなりの高額の紙幣で、次に高額な紙幣が100円札なので、100円と1,000円の差が大きすぎるという問題が生じていました。

そのため、間を埋めるためにこの500円の額面の紙幣が1951年(昭和26年)に発行されました。

昭和25年(1950年)の1月に、B五百円券を作るための準備が始まりました。

3カ月後にはGHQに申請しさらに1カ月後に許可が出て、本格的に製造がスタートしました。

その後の昭和25年の10月から印刷が始まり、昭和26年の1月には日本銀行に納められ、4月には世の中に流通しました。

この五百円券は戦後に十分な時間をかけて丁寧に作られたため、紙の質が千円券よりも白くデザインもとても精巧で、出来上がりは千円札を上回るほど良いものだったとされています。

B五百円券

図柄 表面には岩倉具視(いわくらともみ)、裏面には富士山を描いています。

寸法 縦76mm、横156mm

発行開始日 昭和26(1951)年4月2日

支払停止日 昭和46(1971)年1月4日

日本銀行券C号券五百円札(岩倉新500円札)

表面に桜の「透かし」があるものは、正式名称「日本銀行券C号券五百円札」といいます。

こちらも分かりやすい言い方で「岩倉新500円札」と呼ばれています。

新500円札もおもて面の肖像は岩倉具視で、裏面は雁ヶ腹摺山から望む富士山なので、紙幣に選ばれた肖像と風景は新旧ともに一緒です。

新500円札は1969年(昭和44年)に発行されました。

旧500円札が発行されてから18年が経ち、偽造防止技術が陳腐化してきたため、新技術を使って新札が作成されました。

お馴染みの500円硬貨が1982年(昭和57年)に発行され、それ以降500円の紙幣は発行されていません。

新500円札の現存枚数は非常に多く、約75億枚も印刷されたので希少価値はありません。

枚数が多いのでプレミアがつかず、レアな記番号の紙幣以外は今後も値上がりすることは見込めそうにありません。

旧500円札はさらに3種類に分類できましたが、こちらの新500円札は1種類のみです。

C五百円券

図柄 表面には岩倉具視(いわくらともみ)、裏面には富士山を描いています。

寸法 縦72mm、横159mm

発行開始日 昭和44(1969)年11月1日

支払停止日 平成6(1994)年4月1日

岩倉旧500円札の最初期・前期・後期の見分け方

旧500円札は、「最初期」「前期」「後期」の3種類に区別できます。

ではそれぞれの見分け方を最初期から順番に見ていきましょう。

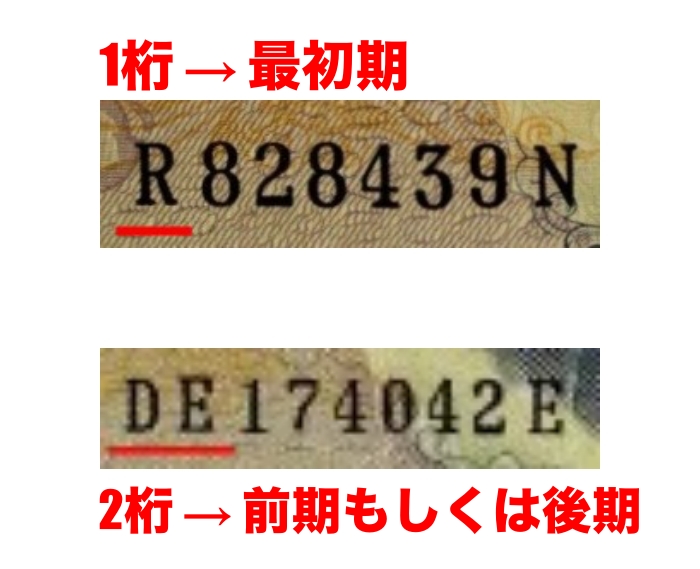

最初期の見分け方

「最初期」は記番号を確認すればすぐに見分けがつきます。

こちらの赤いところが記番号になります。

以下のように記番号の左のアルファベットが1桁なら「最初期」の旧500円札です。

アルファベットが2桁なら「前期」「後期」のどちらかです。

前期と後期の見分け方 その1

次に旧500円札の「前期」と「後期」の見分け方をみていきます。

見分け方は紙幣の色で見分けます。

紙幣の色がクリーム色だと「前期」白色だと「後期」です。

それでは以下の旧500円札はどちらが前期か後期か分かりますでしょうか?

クリーム色か白色かで目を凝らしてみてみましょう。

正解は、上側の紙幣は白色なので「後期」、下側の紙幣はクリーム色なので「前期」です。

ここで注意する点は、白色の紙幣の中にも経年劣化や日焼けで変色しているものがあるため、区別がつかない場合があります。

ただ、変色しているものは紙幣全体のどこかに色ムラがありますので、重点的に確認しましょう。

色の違いができた理由

クリーム色と白色で色の違いができてしまった理由は、原材料が途中で切り替わったからです。

「前期」の紙幣はミツマタという黄色の花が素材でしたが、「後期」はミツマタの値段が上がってしまったため、代わりに木綿などの白色の素材を使いました。

ミツマタは直近では2018年に生産農家の不足で過去最高値になり、歴史的にみても生産が安定しない原材料です。

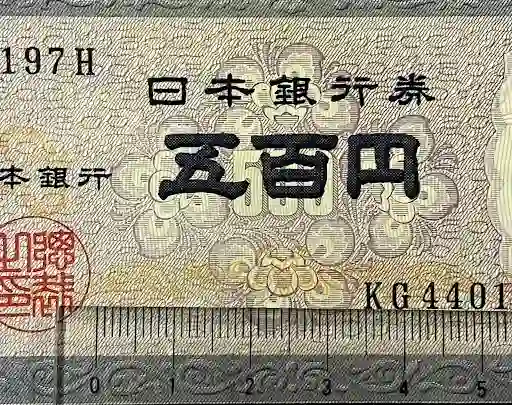

前期と後期の見分け方 その2

色だけでは区別できない場合は『アルファベットとアルファベットの間隔』で見分ける方法があります。

具体的には紙幣おもて面の記番号のアルファベット同士の距離を測ります。

上部の記番号の末尾のアルファベットと、下部の記番号の最初のアルファベットの距離を比較します。

- 間隔が3cm:「前期」

- 間隔が3.5cm:「後期」

間隔が3cm:前期の旧500円札

間隔が3.5cm:後期の旧500円札

岩倉500円札の歴代の人物と見分け方まとめ

500円札の歴代の人物と種類は以下のとおりです。

- 肖像人物はどちらも岩倉具視

- 歴代の500円札はB号券とC号券の2種類

- B号券はさらに3つに分類され、合計4種に分類

岩倉具視500円札の見分け方は以下のとおりです。

- 「透かし」が無ければ旧500円札(B号券)

- 「透かし」が有れば新500円札(C号券)

- 旧500円札でアルファベット1桁なら「最初期」

- 旧500円札でアルファベット2桁で紙幣の色がクリーム色なら「前期」

- 旧500円札でアルファベット2桁で紙幣の色が白色なら「後期」

- 旧500円札でアルファベットの間隔が3cmなら「前期」

- 旧500円札でアルファベットの間隔が3.5cmなら「後期」

よくある質問

Q.旧500円札の人物は誰ですか?

A.新旧500円札、どちらも肖像人物は岩倉具視です。

ほかに500円札の肖像人物に選ばれた人はいません。

Q.板垣退助の500円札はある?

A.板垣退助の500円札は存在しません。

歴代の500円札の肖像人物はすべて岩倉具視です。

TEL:☎03-6709-1306(営業時間 11:00~18:00)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18−35 OKビル 501

- 投稿タグ

- 500円札