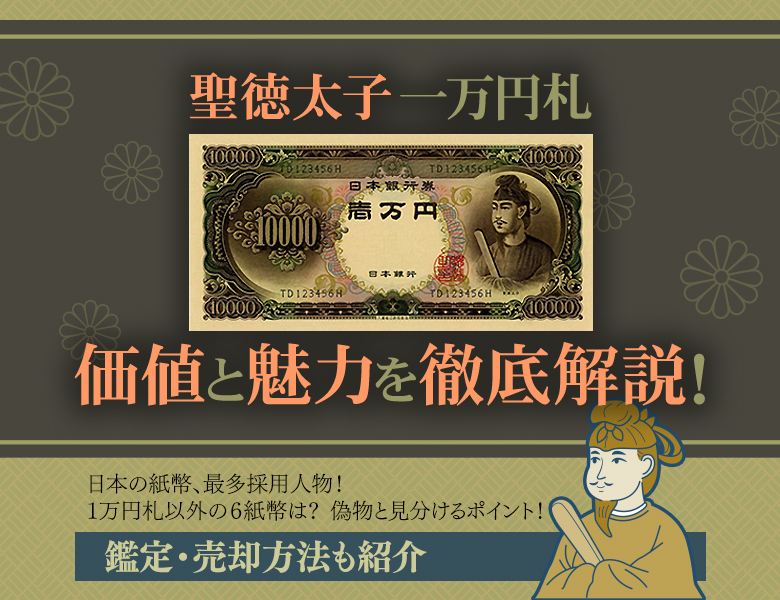

聖徳太子一万円札の価値と魅力を徹底解説!鑑定・売却方法も紹介

2024年7月から新紙幣の発行が始まりましたが、これまでに何度も紙幣のデザインは変更されています。日本における紙幣の歴史は古く、第1号の国産紙幣は明治10年(1877年)頃より発行され、その150年近い歴史の中で最も多く登場した人物が「聖徳太子」です。ここでは、聖徳太子が描かれた一万円札の価値と魅力について解説し、手元に聖徳太子の一万円札があるならどうやって鑑定・売却するかの方法についてもご紹介します。

- 古銭鑑定士

-

2012年、古銭買取専門店「アンティーリンク」を創業し、古銭の買取・販売を始める。

2022年、日本唯一の古銭鑑定機関「貨幣商協同組合」に加盟

現在は古銭鑑定士として、テレビ等メディア出演多数

▶︎詳しいプロフィールはコチラ。

目次

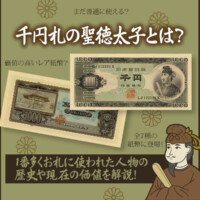

聖徳太子の一万円札とは?

聖徳太子の一万円札は1958年から1986年までの約28年間、次の福沢諭吉に代わるまで約93億万枚ほど発行された紙幣です。

1986年を最後に新規発行されておらず、かなり流通枚数も減っていますが、令和となった現代においても一万円として利用できます。

聖徳太子は一万円札以外にも、古くは百円券・千円券・五千円券の肖像としても採用されており、「日本のお札に最も多く登場した人物」として広く知られていましたが、現代においては段々とそのイメージも薄れつつあるでしょう。

聖徳太子が多くの紙幣の肖像に採用された理由としては、「十七条憲法の制定」を始めとした数多くの業績に加え、正しい肖像を描くための材料がしっかり残っていたからと言われています。

聖徳太子の一万円札の価値はいくら?

聖徳太子1万円札の価値は、基本的には記番号の種類によって大きく左右され、高いものだと50万円を超える価値が付くこともあります。

下図の”ココに注目!”の箇所が記番号と呼ばれる箇所となり、このアルファベットや番号が珍しい場合にプレミア価値が付くことになります。

A-A券

記番号は、数字を挟むようにアルファベットが印字されていますが、このアルファベットが「A(数字)A」となっているものはA-A券と呼ばれて価値が高いです。

綺麗な状態で保存されているものであれば50万円を超えることもあります。

AA-A見本券

記番号が「A000000A」と印字され、聖徳太子の一万円札の右上に「見本」と印字されたものも高い価値が付けられます。これは見本券と呼ばれるもので、流通用につくったものではなく、「今後こんな紙幣を作っていくよ」という見本で作られた特別なお札となります。こちらは綺麗なものであれば30万円を超える値段となることもあります。

ゾロ目

ゾロ目はアルファベットはばらばらでも、数字部分が「777777」などのようにすべて同じ数字の場合には価値が付きます。

さらに、「BB777777B」などのように、アルファベットも同じということも重なってくると、15万円を超える価値も付けられます。

一番

記番号の数字部分が「000001」となっている紙幣は「一番」と呼ばれ、プレミア価値が付きます。

弊社でも未使用品評価のものであれば、3万円でのお買取りとなりますが、さらにアルファベットが同一だったりするとさらに高額となります。

キリ番

記番号の数字部分が「500000」のようにキリの良い数字であると価値が付きます。

弊社では「200000」の聖徳太子1万円札を18,000円で買取させていただいた実績があります。

その他

この他にも、「F-Y」のように頭のアルファベットが1桁であったり、2桁でも「ZZ-Z」だったり、数字部分が「123456」のように階段みたいになっているものも価値が付いたりします。

また、まだまだ印刷技術が未発達の部分もあったようで、製造時のなんらかのトラブルによって生じるエラー品なども価値が出る場合がありますので、なにか通常品と異なる点があれば、弊社に画像いただければ査定させていただきますのでお気軽にご相談くださいませ。

帯封の聖徳太子1万円札をお買取りさせていただきました。

聖徳太子が描かれた旧1万円札は、これまでご紹介したとおり、珍しい番号以外は希少価値が生まれません。

そのため、多くの聖徳太子1万円札は、額面どおりの価値となります。

ただ、下の写真のような帯付きの場合には、額面以上の価値が付くことがあります。

帯封の聖徳太子1万円札

帯封だからといって価値が付くわけではない

帯封(おびふう)は、紙のお金100枚をまとめるための紙のバンドのことです。銀行などでよく見かけて、バンドには銀行の名前やハンコがついています。でも実は、手数料を払えば、誰でも銀行でお金を帯封つきにしてもらうことができます。

つまり、「帯封がある=特別に価値がある」というわけではありません。帯封の中の紙幣がちゃんと連番(番号が順番になっている)になっているかどうかが大事なんです。

たとえば、帯封つきの聖徳太子1万円札があったとして、最初の紙幣の番号が「SR502900A」なら、最後の紙幣は「SR502999A」でないと、きちんと100枚そろっているとは言えません。

もちろん、枚数がちゃんと100枚あることもとても大切です。

聖徳太子が描かれている紙幣の種類

日本のお札に最も多く登場した人物である聖徳太子は、戦前で2回・戦後で5回の合計7回もお札の肖像として採用されています。

額面も一万円だけでなく、5,000円・1,000円・100円などと幅広い金種に採用されており、特に5,000円と一万円に関しては四半世紀以上にわたって発行され、戦後に発行された紙幣としては最も長い発行期間です。

ここでは、聖徳太子が描かれている紙幣の種類について解説します。

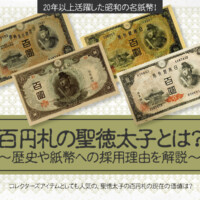

聖徳太子の100円札

聖徳太子の肖像が描かれた紙幣の中だと100円札の種類が最も多く、実に4種類ほど発行されていました。

ここでは、聖徳太子の100円札をご紹介します。

乙号券

4種類の百円券の中では、発行されている期間が最も長いです。

見分け方の特徴としては、裏面の中央部分が「茶色」で周りが「淡い緑色」になっています。

い号券

こちらは1944年(昭和19年)から発行された「い号券」です。通称「聖徳太子2次100円札」とも呼ばれ、1944年~1946年までのわずか2年間だけ発行されていましたが、他の100円札よりも流通量が多かったためか、現存している数が多い紙幣でもあります。

見分け方としては、裏面が「全体的に赤い」のが特徴です。

ろ号券

通称「聖徳太子3次100円札」とも呼ばれています。終戦直後に緊急で作られた紙幣であり、また、新円切替の影響ですぐに発行停止となったので現存枚数がとても少なく希少価値が高いです。

裏面が「全体的に緑色」なのが特徴ですが、当時の印刷技術がまだ進んでおらず、色調や印字位置などが不安定なために個体差が顕著な紙幣でもあります。

A号券

聖徳太子が描かれた最後の100円札であり、通称「聖徳太子4次100円札」とも呼ばれています。この4次100円札と、1974年(昭和49年)に発行停止した板垣退助が肖像となっている100円券のみが、現代でも紙幣として使用できる100円券です。

なお、聖徳太子が肖像となっている百円券にはすべて法隆寺が描かれています。

参考記事:聖徳太子100円札4種類(1次〜4次)の見分け方と価値

聖徳太子の1,000円札と5,000円札

聖徳太子は100円券と一万円札のほか、1,000円札と5,000円札の肖像としても採用されています。

1,000円札は1965年(昭和40年)、5,000円札は1986年(昭和61年)にそれぞれ発行停止されていますが、現代においても使うことができる紙幣です。

聖徳太子が描かれた最後の100円札である「A号券」と同様に、1,000円札は「B号券」、5,000円札は「C号券」とも呼ばれます。

頭にアルファベットがつくのは、明治以降に発行された紙幣(銀行券)を区別するためであり、改刷する度に変更されているので、2024年に発行された新紙幣は「F券」です。

聖徳太子の一万円札を偽物と見分けるポイント

現代では既に発行されていない聖徳太子の一万円札ですが、何かのキッカケで手に入れたときには「これって本物?」と疑ってしまいそうですよね。

ほとんど流通していない紙幣を偽物かどうか見分けるポイントをご紹介します。

- 日本銀行や国立印刷局のホームページに掲載されている写真と見比べる

- 色・デザイン・紙質を確認する

- ホログラムやすかし、虫眼鏡でマイクロ文字の有無を確認する

紙幣には高度な偽造防止技術がたくさん盛り込まれており、高性能なプリンターやスキャナーなどであっても偽造できるものではありません。

もし偽造された紙幣と思われるものを見つけたら、決して使用せずに近くの警察に届け出るようにしてください。

長年古銭買取をやっている私も聖徳太子1万円札の偽物はまだ見たことはないのでそこまで慎重になる必要はないかと思います。

聖徳太子の一万円札の鑑定・査定方法は?

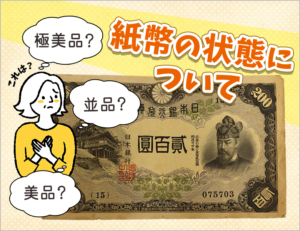

先ほどご紹介したとおり、聖徳太子の一万円札の価値が高いものは記番号が珍しかったり、なんらかのエラーによって通常のものと異なる場合に価値がでますので、弊社に査定をご依頼いただけましたらそういった希少価値に繋がる特徴がないかどうかをまずは確認することになります。また、価値があるものと分かったら、次に重要な点は「状態」です。シミや汚れ、折れがないかどうかという確認となります。

福耳

紙幣における「福耳」とは、印刷済みの紙幣を裁断する際のミスによって四隅のどこかに余分な部分が残ったものを指します。

いわゆるエラー紙幣の一種で、コレクターには非常に人気があるため、福耳のついた紙幣は高値での買い取りが期待できるでしょう。

福耳の紙幣は、終戦直後に紙幣の製造を民間委託していた時期の名残とも言われ、この頃に発行されている紙幣に福耳が多く見られる傾向にあります。

エラープリント

エラープリントはその名の通り、何らかの印刷ミスが残ったままになっている紙幣です。

印刷ミスといっても多くのパターンがあるため、一例をご紹介します。

| 特徴 | 詳細 |

| 印刷のズレ | 絵柄が上下左右ズレている、絵柄が重なっているなど |

| 印字された記号が違う | 1枚の紙幣の左上と右下に印字された記号が違う |

| 印刷のミス | 絵柄が一部空白になっている、裏表の両面で絵柄が同じなど |

違和感を感じた紙幣であればエラープリントの可能性があるため、ぜひ注意深くチェックしてみてください。

珍しい記番号

紙幣に記載されている「記番号」が珍しいものであれば、希少価値が高くなります。記番号とは、紙幣に印刷されているアルファベットと数字のことです。

例えば以下のような記番号が印刷されていれば、希少価値が高いプレミア紙幣とされています。

- 記番号自体が若い

- キリ番やゾロ目(100000や999999)になっている

- 1,2,3,4,5,6のように順序よく並んでいる(階段とも呼ばれる)

- 6,5,4,3,2,1のように逆順で並んでいる(逆階段とも呼ばれる)

記番号は紙幣を見ればすぐに分かるので、今すぐにでもチェックできますよ。

A-A券・ZZ-Z券

記番号は数字だけでなく、アルファベットの組み合わせで印字されています。

記番号が珍しいアルファベットの組み合わせとなっていれば、そちらも希少価値が高いです。

中でも「A-A券」と「ZZ-Z券」は特にプレミアとされています。

A-A券とは、記番号のアルファベットが「A」から始まって「A」で終わるもの。

そして、ZZ-Z券はアルファベットが「ZZ」から始まって「Z」で終わるものです。ZZ-Z券は、通称トリプルゼットとも呼ばれています。

聖徳太子の一万円札を持っているけど、価値があるかどうか分からない、もしくは本物かどうか分からないといった方は、弊社へお持ち込み頂ければその場で鑑定させて頂きます。

もしかすると額面以上の価値があるプレミア紙幣かもしれませんので、聖徳太子の一万円札をお持ちの方は、ぜひ弊社で鑑定させてください。

参考記事:昔の1万円札の価値は? 新1万円札の渋沢栄一ってどんな人?

聖徳太子の一万円札を高く売るには?

これまで紹介してきたとおり、聖徳太子1万円札は記番号の種類やエラーによって価値が数十万円にもなるということをお伝えしてきました。

そのため、そういった特徴を持った聖徳太子の一万円札がどのくらいの市場価値があるのかをきちんと知識として持っている買取業者へ売却するようにしましょう。

弊社は古銭買取専門店なので、聖徳太子の一万円札に限らず、昔のお金があればぜひお気軽にご相談いただけますと幸いです。

- 投稿タグ

- 聖徳太子