「文久永宝」に価値はある?種類や母銭、偽物との見分け方を徹底解説!

江戸時代に「文久永宝」という貨幣が発行されました。

実はその古銭、種類によっては20万円以上の価値がつくこともあるのをご存知でしたか?

文久永宝はほとんど価値がないと思われがちですが、たった一つの特徴で買取価格が数十倍に跳ね上がることも珍しくありません。

この記事では、数多くの古銭を査定してきた専門家が、価値がある文久永宝の種類や、簡単な見分け方を実際の買取実績とあわせて徹底解説します。

2022年、日本唯一の古銭鑑定機関「貨幣商協同組合」に加盟

現在は古銭鑑定士として、テレビ等メディア出演多数

▶︎詳しいプロフィールはコチラ。

目次

価値が高いのはコレ!レアな文久永宝ランキングTOP5

文久永宝は発行枚数が多いため、基本的には高い価値はつきません。

弊社では1gあたり3.5円のおまとめ買取になります。

しかし種類によっては非常に高い価値がつく場合もございます。

ここではまず、特に価値が高い文久永宝の名称と、買取相場をご紹介します。

| 文久永宝五十 | 30万円以上 |

|---|---|

| 文久永宝當百 | 20万円以上 |

| 文久永宝背21波 | 20万円以上 |

| 文久永宝無背 | 1万円以上 |

| 文久永宝 母線 | 5,000~6,000円 |

※状態によって買取価格の変動はございます

20万円以上になるものがあるのは驚きですね。

価値の高い文久永宝の見分け方はありますか?

文久永宝の見分け方は以下で詳しく解説しますね!もしご自分で判断するのに自信がない方は、画像をラインで送っていただければ弊社鑑定士が査定することもできますので、不安な方はご利用ください

「文久永宝」の種類と見分け方!3種類+派生形もご紹介!

文久永宝といっても、刻まれた文字などにより種類はさまざまです。

もちろん、それにより価値(=買取価格)も変動します。

ここでは、文久永宝の真文・草文・宝文の基本3種類と試鋳銭について、それぞれの特徴をご紹介していきます。

1.真文(しんぶん)

真文とは、「文久永宝(寳)」が楷書で書かれたものの総称です。

さらに細かな特徴により、以下のようなバリエーションが存在します。

ちなみに、真文の元となった文字を書いたのは、肥前唐津藩主で幕府では老中格だった小笠原長行(ながみち)です。

1-1.真文深字(しんぶんふかじ)

真文の中でも谷が深く、丁寧に彫られてあるものを深字と呼びます。

また、それぞれの文字が平均的に太字であることも特徴のひとつです。

“真文”の文久永宝よりは少しだけ希少価値が高まります。

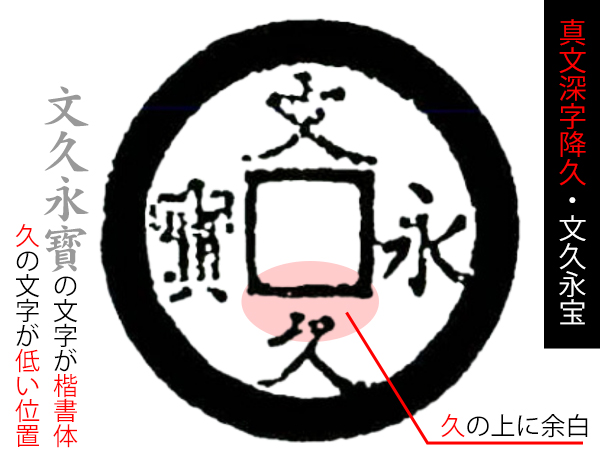

1-2.真文深字降久(しんぶんふかじこうきゅう)

真文深字の中でも銭文の「久」の字が低い位置にあるものを降久と呼びます。

また、内郭から離れ両足が外輪に付いている点にもご注目ください。文久永宝のなかでもかなり珍しい種類のものです。

希少価値はかなり高い文久永宝といえます。

1-3.真文深字広永(しんぶんふかじこうえい)

真文深字の中でも銭文の「永」の字が幅広のものを広永と呼びます。

特に三画目の「フ」の部分が内郭(=中央の穴の縁)と接している点が大きな特徴です。

こちらもなかなか数多くの現存が確認されているため、高い価値が付けられることは少ないです。

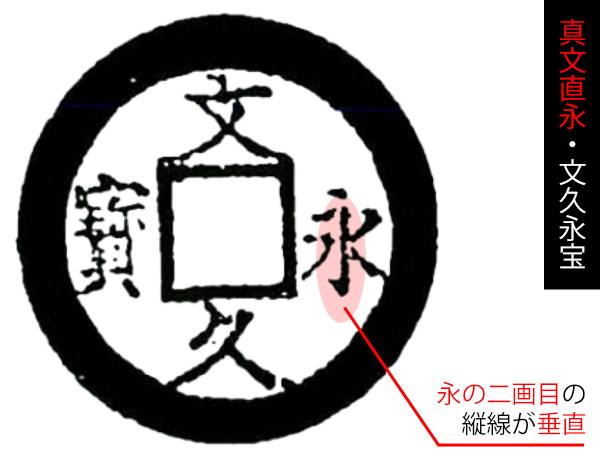

1-4.真文直永(しんぶんちょくえい)

文久永宝の中でも、流通数が全体の0.1%程度で珍しいとされるのが、真文直永です。

ここでいう「直永」とは、文久永宝の「永」の縦画が垂直に伸びているものをいいます。

つまり、他の真文では縦画がややカーブを描いているのが通常なのです。これまで紹介してきた文久永宝のなかでいえば、買取相場の傾向としては”深字” < “直永” < “降久”の順番で価値が高くなります。

2.草文(そうぶん)

草文では、文久永宝の文字に草書体が用いられています。

具体的には「文」の字に注目してみてください。ここが「文」ではなく「攵」という形をしていれば、草文であると判断してもいいでしょう。

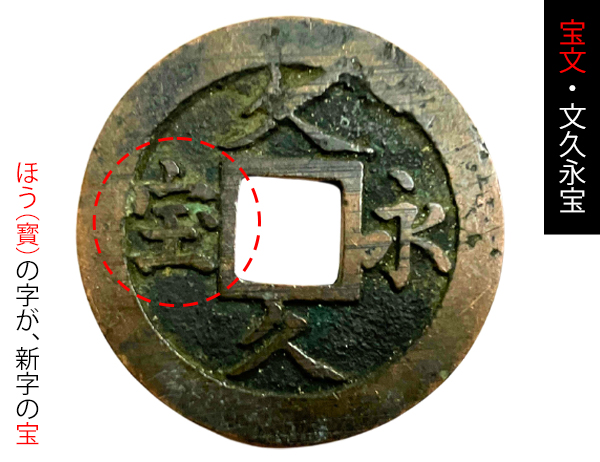

3.宝文(ほうぶん)

宝文の最大の特徴は、銭文の最後の文字に「寳」ではなく「宝」があてられていることです。

つまり、略字をあてたわけですね。

そんなわけで、宝文を略宝と呼ぶこともしばしばあります。こちらはそれほど価値が付けられるものではありません。

4.その他(試鋳銭)

真文・草文・宝文の他にも、文久永宝には試鋳銭と呼ばれる種類のものがあります。

これは、本格的な量産体制に入る前に「お試し」として鋳造されたものです。

それだけに現存数は限られており、貴重なものだといえます。

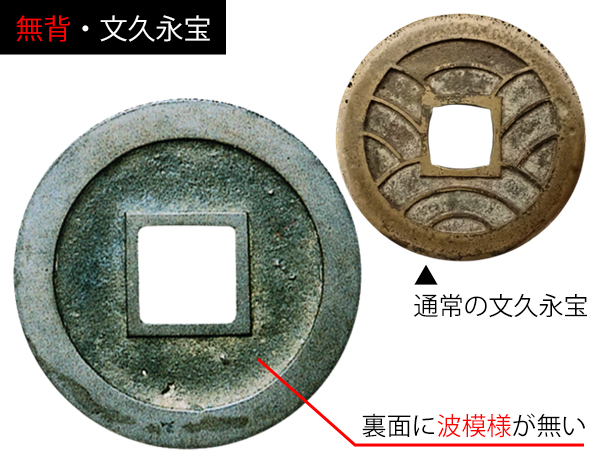

4-1.文久永宝無背(むはい)

無背とは、試鋳銭の中でも裏面に何らの文様や文字が刻まれていないものをいいます。

実際に流通させていた真文などの銭貨であれば、裏面に「波」と呼ばれる文様があるはずです。

ある意味いちばん分かりやすい特徴をもっているといえるでしょう。めったにお目にかかれないほど価値が高い古銭です。

4-2.文久永宝背21波

背21波とは、文字通り裏面に21個の波が描かれた試鋳銭のことをいいます。

通常の文久永宝ならば波の数は11しかありませんので、ここで見分けが付くはずです。流通数は非常に少ないので、大変価値のあるものといえます。

4-3.文久永宝五十

五十とは、裏面に五十の文字が刻まれた試鋳銭のことをいいます。

その代わりに、通常タイプには描かれているはずの波の文様は描かれていません。

幕府が50文の価値を持つ文久永宝を発行しようとしたのではという説もあります。

4-4.文久永宝當百

文久永宝の試鋳銭の中でも裏面に「當百」の文字が刻まれているものがあります。

先ほど紹介した「五十」と同じく、幕府は1枚で100銭の価値を持つ銭貨を発行しようとしたのかもしれません。

いずれにしても試鋳銭の域を出ないまま、江戸幕府は終焉を迎えます。

4-5.文久永宝 母銭

「母銭」というのは、銭貨を製造する際に用いられた原型となるものです。

銭貨をつくるときには、まず非常に精巧に作られた母銭を作ることになります。

その後大量に鋳造される銭貨のデザインや文字、紋様の基準となるもので、鋳造される銭貨の品質を保証するための「マスター銭」とも言えるものになります。

多くの文久永宝は価値がない?

文久永宝の中には非常に価値が高くなるものがありましたが、上で紹介したようなものはかなりレアです。

ほとんどの文久永宝に高い価値はありません。

その理由は、文久永宝が大量に発行されたためです。そのため現存数も豊富なため、特別高い価値はつきません。

買取店でも、文久永宝の買取ができない場合もありますので、売却の際はご注意ください。

弊社では、価値の高い古銭だけでなく、通常の文久永宝も『おまとめ買取』として1gあたり3.5円で買取しております。

蔵から大量に出てきた場合など、お気軽にご相談ください

そもそも「文久永宝」ってどんな古銭なの?意外すぎる事実にびっくり!

ひとえに文久永宝といっても色々な種類があることがわかりましたね。

ただ、そもそも文久永宝とはどんな硬貨なのでしょうか。

知名度の高い「和同開珎」や「永楽通宝」などと違い、一般の方にはあまりメジャーな存在ではないかもしれません。

ここでは、文久永宝がどのような背景を持って生まれ、どのような運命をたどったのかを簡単にご紹介します。

「文久永宝」は銅相場の高騰と鉄貨の不評から生まれた

文久永宝は、その名の通り文久年間(1861年~1864年)に産声を上げた銭貨です。

これは今からざっと160年ほど前のことで、比較的最近のことであるともいえます。歴史の教科書に出てくる「ペリー来航」の少し後ぐらいのことでした。

幕末期に文久永宝が生まれた背景には、大きく2つの要素が関係しているとされます。

度重なる銅相場の高騰による改鋳の必要性

1つめの理由は銅価格の高騰です。

江戸時代の1768年ごろ、銅100斤(きん・昔の重さの単位)は、銀151匁(もんめ)と同じくらいの価値がありました。

ところが100年近くたった1862年になると、銅の値段はなんと2倍以上に上がってしまいます。

こうなると、幕府が昔と同じようにお金(銭)を作ろうとしても、材料費がかかりすぎてしまいます。

そこで、従来までの貨幣であった「寛永通宝」よりも、軽く作れる「文久永宝」を新しく発行することになったのです。

鉄銭があまりの悪評判

もう1つの理由は、「寛永通宝」が評判が悪かったことです。

江戸時代の後半になると、日本でとれる銀が少なくなり、代わりに銅が外国へ多く売られるようになりました。

そのため、お金を作るための銅を集めるのが難しくなってしまいます。そこで、銅の代わりに鉄で「寛永通宝」を作ることになったのです。

しかし、このやり方はうまくいきませんでした。

鉄で作られたお金は庶民に嫌われ、しかも作れば作るほど損をするようになってしまったのです。

結局、素材を銅に戻さざるを得ませんでした。

こうした経緯があり、新しく生まれたのが「文久永宝」です。

ただし発行されたのは幕末で、すぐに明治維新が始まったため、実際に使われた期間はあまり長くありませんでした。

「文久永宝」の当時の価値はわずか数年で何度か変化した?

文久永宝が通用されはじめてから、わずか数年の間にその価値がさまざま変化しました。

これは、いったいどういうことなのでしょうか。

文久永宝は4文銭として誕生した

そもそも文久永宝は4文銭として通用されるべく誕生したものです。

ところが、先に流通していた鉄1文銭の人気がすこぶる悪く、一般庶民の間では差別的な扱いを受けていました。

つまり、鉄1文銭を4枚揃えても銅や真鍮製の4文銭とは交換されなかったのです。

慶応元年には8文の価値に

前項で述べたような差別的な運用を幕府もいよいよ追認せざるをえなくなり、鉄1文銭に対して文久永宝は8文の価値があると定めました。

ところが、これでも市場は収まらず、幕府は自然相場とすることに決めます。

最終的には15~16文の価値に

文久永宝は慶応3年(1867年)にはとうとう15〜16文相当の価値があるとして取引されるようになります。

つまり、通用が始まってわずか数年の間に価値が4倍にまで高まった計算です。

江戸幕府末期の迷走ぶりを表しているといえるでしょう。

「文久永宝」は驚くことに昭和の戦後期まで使用できた!

みなさんは、文久永宝が昭和の一時期まで使用できたと聞いたらビックリしませんか?

なんと、文久永宝は太平洋戦争後の1953年(昭和28年)まで実際に使用することが可能でした。

とはいえ、これはあくまでも法律上で認められていただけの話。

本当に貨幣として使っている人がいたのかと問われれば、さすがに疑問符をつけざるをえません。

というのも、いわゆる小額通貨整理法が制定されたときにはすでに銭や厘という1円未満の通貨で決済する機会はほぼゼロに等しかったからです。

つまり、文久永宝は制度上使えたが、実際に使っている人はいなかったというのが真相でしょう。

文久永宝の買取実績一覧

ここでは弊社の文久永宝の買取実績を公開していきます。

お手元にある文久永宝の価値、売却の際の買取価格の参考にしてください。

| 文久永宝の種類/買取価格/買取日 | ||

| 真文 | 重さでの買取:1gあたり3.5円 | 2024/04/07 |

| 真文深字 | 重さでの買取:1gあたり3.5円 | 2024/03/21 |

| 真文深字降久 | 1,500円 | 2023/03/03 |

| 真文深字広永 | 重さでの買取:1gあたり3.5円 | 2023/10/01 |

| 真文深字直永 | 4,000円 | 2022/06/07 |

| 草文 | 重さでの買取:1gあたり3.5円 | 2022/05/29 |

| 宝文 | 重さでの買取:1gあたり3.5円 | 2022/05/29 |

| 母銭 | 5,000~6,000円 | 2022/7/20 |

| 文久永宝無背 | 18,000円 | 2021/12/16 |

| 文久永宝背21波 | 250,000円 | 2021/12/16 |

| 文久永宝五十 | 実績なし(30~60万前後) | ーーー |

| 文久永宝當百 | 260,000円 | 2021/05/02 |

「文久永宝」の他にも価値のある江戸時代の銭貨はあるの?

江戸時代には文久永宝の他にもさまざまな銭貨が鋳造されてきました。

有名なものだと、寛永通宝というものがあります。

寛永通宝は、文久永宝の以前に発行されていた古銭です。

寛永通宝については、こちらの記事で詳しく解説していますので、よろしければあわせてご覧ください。

文久永宝のよくある質問

+査定の際は錆びていたり汚れていたものは、磨いた方がいいですか?

磨くと逆に価値が下がる可能性がありますので、磨かないでそのまま査定に出してください

+文久永宝の偽物はありますか?

はい。特に価値の高い試鋳銭などは偽物が作られている可能性があるのでご注意ください。真贋が不安なものは古銭専門店で査定を依頼しましょう

「文久永宝」の査定・売却する方法

もし、お手持ちの文久永宝を査定や売却したい場合、ライン査定をご利用ください。

画像を送るだけで無料で査定ができます。

売却のご案内や、査定だけのご相談も可能なので、是非お気軽にご利用ください。

また、文久永宝以外の古銭でも査定できますので、気になる古銭ありましたらご相談ください。

TEL:☎03-6709-1306(営業時間 11:00~18:00)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18−35 OKビル 501