重さ: 17.81g

品位: 金564/銀436

130万円(税込)

100万円(税込)

重さ: 17.81g

品位: 金564/銀436

目次

元禄小判金には、買取価格がアップする手変わりがいくつかあります。

それは「短元」および「偶然大吉」と呼ばれるものです。

それぞれの特徴を解説していきます。

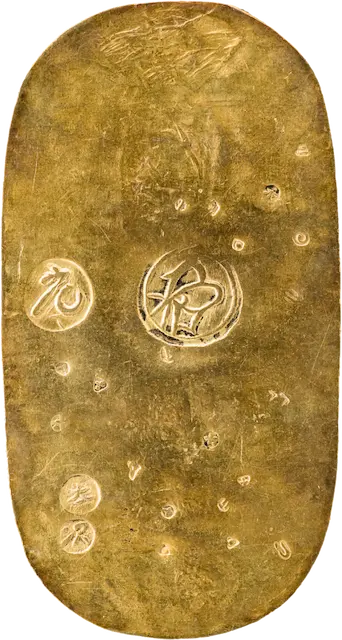

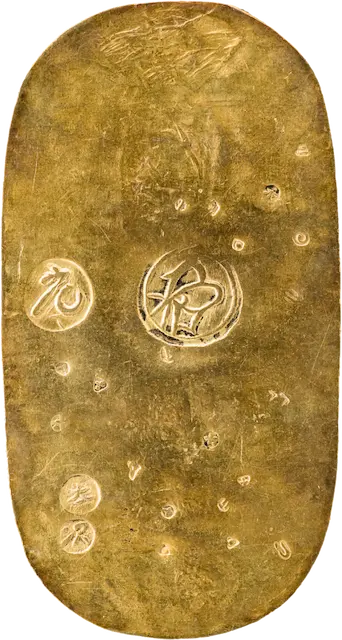

裏面に打たれた時代印「元」の4画目の「ハネ」が短いと「短元」です。

「短元」は京都で作られたものや、江戸に呼ばれた京都の小判師が作ったものという説があります。

製造元が限られているだけに製造枚数は少量です。

そのため、希少な種類として買取価格が高額です。

短元」に対し、「元」の4画目の「ハネ」が長いと「長元」です。

「短元」と比較すると「元」の4画目の「ハネ」が長く、丸を描くような形です。

元禄小判金の大半は「長元」であり、「短元」よりも安い買取価格です。

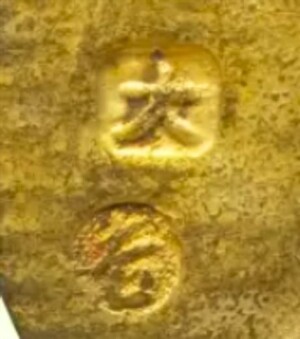

裏面の左下に刻まれる「験極印」は、製造者と製造所によって変わるため、いくつかの組み合わせがあります。

そのなかで、「大」と「吉」の組み合わせは縁起物として当時から人気がありました。

元禄小判金の頃は、まだ験極印の組み合わせに注目している人が少なく、幕府も意図して作ってはいませんでした。

そのため、元禄の大吉はたまたまできた「偶然大吉」と呼ばれます。

後々の小判では、褒賞品や贈答品として意図的に大吉を作る「献上大吉」が主流になりました。

元禄小判金は、1695年(元禄8年)に江戸幕府によって発行された金貨で、元禄期の貨幣改鋳政策の一環として鋳造されました。

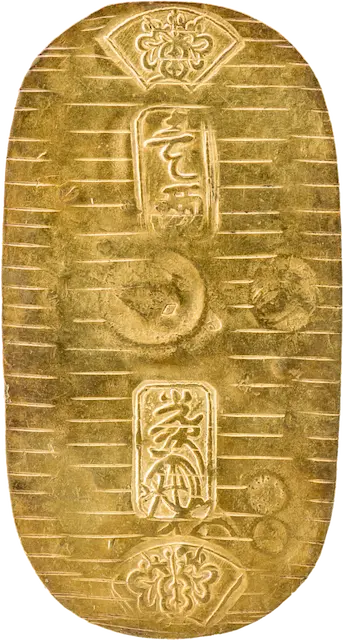

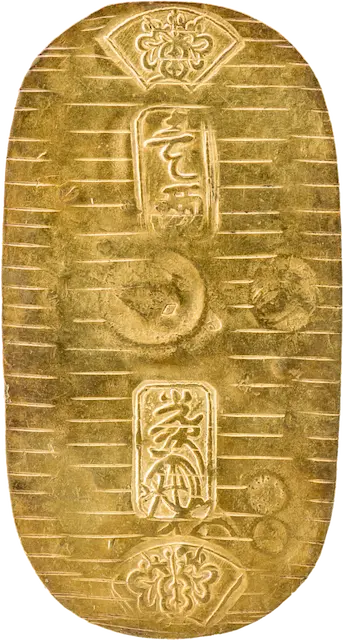

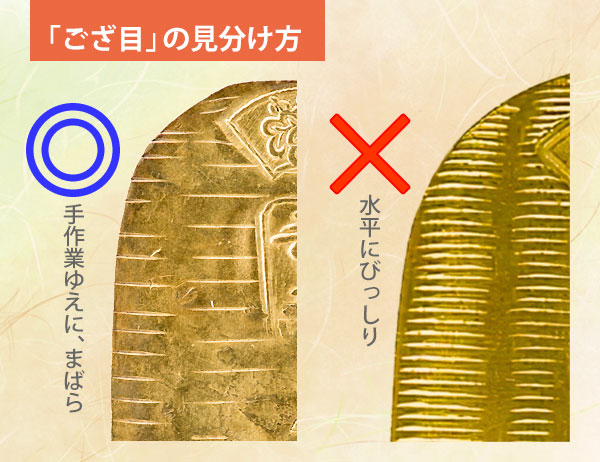

表面に刻まれている横縞模様は「ござ目」と呼ばれます。

たがねという道具を使って手作業で刻んでいたため、多少の不揃いがみられます。

表面の上には「扇形の桐紋」と、額面を示す「壹两」の極印が打たれています。

「扇形の桐紋」は下にもあり、その近くに打たれている花押(サイン)は製造責任者である「後藤光次」のものです。

裏面は中央の「花押」と、左下の製造担当者と製造所を示す「験極印」が打たれています。

そして、中央左には製造年代を意味する「時代印」として「元」の字があります。

この裏面の時代印が元禄小判金の最大の特徴です。

元禄小判金の基本情報をまとめました。

元禄の改鋳は、江戸幕府が元禄8年(1695年)に開始した大規模な貨幣の作り替え(改鋳)です。

古い金銀貨を回収し、品位(含まれる金や銀の割合)を変更して新しい貨幣を発行しました。

銭貨もその後に増鋳されました。

| 時期 | 公定相場 |

|---|---|

| 元禄8年 | 金1両 = 銀60匁 |

| 元禄10年以降 | 金1両 = 銭四貫文(4,000文) |

※従来の金1両=銀50匁(慶長14年)からの変更で、市場実勢に合わせた調整でした。

元禄の改鋳は、幕府が財政再建と貨幣流通の安定を図るために行った重要な政策でした。

これにより、金銀貨の品位が大きく下げられ、市場に応じた交換比率が導入されました。

元禄の改鋳は、江戸時代の貨幣政策において大きな転換点となりました。

1695年

【 元禄の改鋳 】

金貨・銀貨の質を落として貨幣の数量を増やし、幕府の財政難を切りぬけようとしましたが、物価が上がって人々を苦しめる結果となりました。

元禄小判金は金の含有量が少ないために、当時は価値が低く見積もられました。

しかし、額面としては非常に高価な貨幣なのは変わらないため偽物も作られていました。

取引をするにあたっては、偽物の見分け方を知っておく必要があります。

小判の偽物を見分けるには以下の方法がおすすめです。

では、それぞれどのように調べるのか解説していきます。

古銭の真贋を見分けるには、重さを調べるのがおすすめです。

小判は重さと金の量がしっかりと定めて作られています。

ですから、重量計測で偽物を判別可能です。

本物の元禄小判金の重さは17.81gに決められています。

これより1g以上の誤差があれば重くても軽くても偽物です。

もし、重さが合わなかった場合は他の小判の重さとも比べてみてください。

| 名称 | 重さ |

|---|---|

| 駿河墨書小判金 | 16.88g |

| 武蔵墨書小判金 | 18.00g |

| 慶長小判金 | 17.73g |

| 元禄小判金 | 17.81g |

| 宝永小判金 | 9.34g |

| 正徳小判金 | 17.72g |

| 享保小判金 | 17.78g |

| 佐渡小判金 | – |

| 元文小判金 | 13.00g |

| 文政小判金 | 13.07g |

| 天保小判金 | 11.20g |

| 安政小判金 | 8.97g |

| 万延小判金 | 3.30g |

偽物ではなく、ほかの時代の小判である可能性があります。

粗悪な偽物だと極印の数が多かったり不足していることがあります。

元禄小判金の極印の数は表に4つ、裏にも4つです。

表面は上下にひとつずつ「扇形の桐紋」があり、上には「壹两」の文字、下には「光次」の花押が打たれています。

また、表は全面にたがねで打った「ござ目」があります。

手作業で付けた「ござ目」はまばらになるもので、水平にびっしりと正確に並んだ「ござ目」は偽物の可能性があります。

裏面は中央に「花押」、左下に「験極印」がふたつあり、右上には時代印として「元」の極印が打たれています。

極印の数が違う場合は偽物のおそれがあります。

小判はほぼ金と銀のみで作られている貨幣です。

金も銀も磁石とは反応しない金属のため、小判も磁石には無反応です。

ですが、偽物は鉄やニッケルのような金属を使って製造コストを押さえています。

そのせいで、磁石に反応してしまいます。

つまり、磁石を近づけて反応が無ければ本物。

磁石に反応するようであれば、異なる素材を使った偽物とわかります。

元禄小判金を実際に鋳造し、発行を主導した人物は誰だったのでしょうか?

その背景には、幕府の財政政策と密接に関わりのある人物の存在がみえてきます。

元禄小判の発行は将軍の命令ではなく、荻原重秀(1658年–1713年)という人物によって作られました。

荻原重秀は当時の勘定吟味役や勘定奉行を務め、財政の管理に携わった人物です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 生没年 | 1658年~1713年 |

| 身分 | 旗本(下級武士)、のちに勘定奉行 |

| 主な役職 | 勘定奉行、佐渡奉行など |

| 通称 | 荻原五左衛門、荻原彦次郎 |

| 官位 | 従五位下・近江守 |

重秀は佐渡金山の再生や、破損が増えた慶長小判金の改鋳といった政策を打ち出しました。

しかし、ことごとく失敗に終わってしまい民衆の信頼を失う結果に終わっています。

そのため、幕府内でも重秀の勘定奉行退任を求める声があがるようになりました。

当時の将軍徳川家宣もそれに応じざるを得ず、重秀は晩年には役職からおろされています。

簡単な経歴は下記のとおりです。

元禄小判金は慶長小判金の代わりとして作られ、金の含有量を減らして枚数を増やすねらいがありました。

元禄小判金の1代前にあたる慶長小判金は、90年以上も使われたために摩耗が進んでいました。

欠けてしまったり、削れてしまったことで金の量が減ってしまっていたのです。

本来であれば、金が減ってしまった小判に金を継ぎ足すといった対処法もありました。

しかし、この時期は金の産出量減少と人口増加が重なったために深刻な貨幣不足にも陥っていたのです。

そこで重秀が打ち出した改鋳案は、金の含有量を大きく減らして製造枚数を増やすというものでした。

元禄の貨幣改鋳(1695年)です。

1695年

【 元禄の改鋳 】

金貨・銀貨の質を落として貨幣の数量を増やし、幕府の財政難を切りぬけようとしましたが、物価が上がって人々を苦しめる結果となりました。

さらに、慶長小判金と交換で元禄小判金を渡すことにより、金品位の高い慶長小判金を回収する目論見も含まれています。

現代でいえば「貨幣のデフレ防止策」や「金融緩和」に近い政策です。

こうして生まれた元禄小判金は、ねらい通り製造枚数を増やせたものの、インフレという新たな問題を引き起こします。

慶長小判金の回収も上手く進まず、財政の改善には貢献できませんでした。

「悪貨は良貨を駆逐する」という言葉をご存じですか?

これは、イギリスの経済学者であるトーマス・グレシャムが提唱した「グレシャムの法則」を一言でまとめた言葉です。

同じ額面でありながら素材が高い貨幣と安い貨幣の2種類があったとき、人は素材が高い貨幣を貯めこむようになります。

その結果、市場には安価な貨幣ばかりが出回るようになることを指した理論です。

元禄小判金でも同様の現象が発生し、金品位の高い慶長小判金を商人が隠し持ち、市場には元禄小判金だけが出回るようになりました。

商人は慶長小判金と元禄小判金の交換にも応じないため、慶長小判金の回収も上手くいかなかったというわけです。

財政改革を果たした一方で、新井白石(家宣の側近)からは「貨幣改鋳は欺瞞的」「賄賂受領」などの強い非難を受け、1712年に勘定奉行を罷免されました。

元禄小判を高く売るためには、価値を下げないようにすることが重要です。

古銭を傷付けるような行為や、状態を劣化させる保管方法は避けましょう。

取引に慣れた人であれば、小さな傷も違和感も見逃しません。

買取価格を下げないためにも以下のポイントに注意してください。

それぞれ、詳しく解説していきます。

古銭は状態が良いものほど買取価格は上がります。

ですが、見た目を良くするために古銭を磨くと逆に価値を下げてしまいます。

古銭の価値は見た目の綺麗さではなく、製造時の状態が残っているかどうかで判断されます。

ですから、古銭は磨くことによって不自然な加工品となり、価値が下がってしまうんです。

古銭鑑定に慣れた人であれば、磨きの痕跡は必ず判別できます。

確実に買取価格を下げられてしまうので磨きは厳禁です。

金貨の素材確認のために試金石を使う方がいますが、これも絶対にやめましょう。

試金石は金より硬い金属で、金を削ることでメッキかどうかを調べられます。

その過程で必ず金貨に傷を付けないといけません。

傷跡が見つかればもちろん買取価格は下がります。

試金石の傷跡も見る人が見ればすぐにわかります。

素材の確認をどうしてもしたい場合は測定器を使いましょう。

古銭の状態を悪化させる原因のひとつが酸化です。

酸素に触れるだけで酸化は進行します。

なので、できるだけ空気に触れない保存方法が望ましいです。

もし、最初から桐箱などの専用の箱に入っているなら、そのまま箱にしまっておいてください。

箱が無い場合は、小判が折れないように厚紙等で挟みこんで補強し、ファイルや袋に入れてしっかりと口を閉じておいてください。

あとは、湿気を避けるために通気の良い暗所に保管するのがおすすめです。

元禄小判を高く売るためには、どこで売るのかも重要です。

高額な小判を取引するのであれば、以下のような方法があります。

ヤフオクをはじめとしたネットオークションでも古銭の取引は盛んです。

実際、ネットオークションでも高額な古銭の取引実績は多くあります。

入札者が多ければ落札金額が思いがけず高額になる可能性はあります。

ですが、落札価格に応じて手数料が上がる点には注意が必要です。

ヤフオクであれば、最低でも落札価格の8.8%が差し引かれます。

100万円の商品であれば8万8千円にもなりますから、かなりもったいない気がしてしまいますね。

手数料を差し引いた金額で考えると、相場以下の儲けにしかならないケースも少なくありません。

フリマアプリは自由に値段を設定できるので、必ず黒字になる価格で取引可能です。

しっかりと相場の価格をおさえていれば損をすることはありません。

ただし、こちらも手数料が引かれることは計算にいれておきましょう。

もうひとつ、重要な懸念点となるのが高額商品は売れづらいという点です。

フリマアプリはリーズナブルに商品を手に入れたいユーザーが多いサービスです。

そのため、値引き交渉も頻繁に行われています。

そういったサービスの性質上、100万円を超えるような買い物は頻繁には行われません。

ですから、今回解説した小判のような高額古銭はなかなか買い手がつかないのです。

気長に待つことができる人、値引き交渉に対応可能な人にはおすすめです。

もうひとつの方法は、個人間での取引ではなく買取業者の利用です。

個人間での取引と違って価格設定で悩むこともなく、手間もかかりません。

買取業者を利用する際には、古銭専門の業者を選ぶようにしましょう。

古銭を専門に扱う業者であれば、必ず古銭のプロの鑑定士が所属しています。

つまり、古銭専門の買取業者査定の精度が上がるんです。

取引の手間を省きたい、プロに任せたいという人におすすめです。

元禄小判金についての解説は以上となります。

江戸時代当時の評価は悪くとも、貴重な古銭かつ大型の金貨として現在の価値は高くなっています。

状態次第では買取価格が100万円を超える商品なので、リスキーな個人での取引は避けることをお勧めします。

トラブルを避けるためにも、まずは鑑定だけでもプロの鑑定士の力を借りてください。

弊社アンティーリンクでは、お手持ちの古銭の画像をLINEで送っていただくだけで無料の査定を実施します。

もし手元に売りたい古銭がございましたら、ぜひともアンティーリンクにご相談ください。

2025.12.02

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚く御礼申しあげます。 アンティーリンクの2025〜2026年の年末年始の営業時間についてお知らせいたします。 弊社は、12月29日(月)~1月4日(日)まで休・・・

2025.07.24

【買取価格改定のお知らせ】 平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 このたび、市場相場の変動に伴い、下記の通り「天保通宝」の買取価格を改定させていただくこととなりました。 ■・・・

2025.04.01

門倉 知宏(かどくら ともひろ) [店舗運営部/鑑定士] 【鑑定分野】 古銭(日本近代銀貨・古金銀)/ブランド品/食器 【好きな近代銀貨】 旧1円銀貨(欠貝圓) 【経 歴】 鹿児・・・

2025.12.10

1万円以上の価値がある10円玉があることを知っていますか? あなたの財布に入っている何気ない10円玉が、もしかすると非常に高い価値を持っているかもしれません。 この記事では、古銭の専門家が価値・・・

2025.12.10

昭和62年の500円玉が額面以上の価値になるって知っていましたか? この記事では、500円玉の種類や、価値のあるレアな500円玉を一覧で解説します。 また、巷でよく聞かれる「これって価値が・・・

2025.11.15

2025年、ドラゴンボールの連載開始40周年を記念して造幣局から特別な記念貨幣セットが発表され、大きな話題となっています。 【ドラゴンボール40周年記念2025プルーフ貨幣セット/ドラゴンボール・・・