板垣退助100円札の種類ごとの価値と見分け方を解説します。

皆さんは、100円札をご存じでしょうか。

聖徳太子や板垣退助など、様々な100円札がありますよね。

そこで今回は、板垣退助100円札の種類とそれぞれの価値についてご紹介します!

[監修/執筆:渡邉 博]

目次

板垣退助100円札とは?

板垣退助の100円札を見たことがある方もない方も、ぜひこの機会にどういう紙幣で、どのような種類があるのか覚えてみてください。

板垣退助の100円札は正式には「日本銀行券B号100円」、略して「B号券」とも呼ばれ、1953年から1974年まで使用されていました。

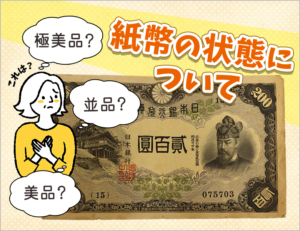

B号券は、表面が板垣退助の肖像画、裏面が国会議事堂の図柄で、サイズは縦76mm、横148mmです。

また前期と後期で発行時期と色に違いがあり、前期は表面と裏面がクリーム色で、後期は乳白色となっています。

なお、現在も板垣退助の100円札は利用することができるんです…!

現行貨幣とは驚きですね。

ほとんどの方は、使用せずに買取業者などに売っているようですが…。

また、板垣退助100円札には、発行した時期によって3種類に区分されています。

「発行枚数が最も少ないとされる時期」

「先頭にアルファベットが二つある前期」

「全体が白っぽい後期」

上記の3種類です。

板垣退助100円札の価値と見分け方(最初期・前期・後期)

板垣退助100円札には最初期、前期、後期の3種類があり、それぞれ価値が異なります。

それでは早速、それぞれの特徴と価値を見ていきましょう。

最初期の板垣退助100円札

最初期の板垣退助100円紙幣の見分ける方法

【紙幣に記載されている記番号の、先頭のアルファベットが1桁】

最初期の見極め方は記番号を確認します。

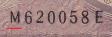

記番号はこちらの赤いところです。

以下のように記番号の先頭のアルファベットが1桁ですと最初期になります。

板垣退助100円札の中では、この最初期にあたる記番号の先頭のアルファベットが1桁かつ、未使用のものが「最も価値が高い」種類ということになります。

市場小売価格の相場としては、状態よって変わりますが、300~5000ほどの価値が付けられます。

前期の板垣退助100円札

前期の板垣退助100円紙幣を見分ける方法

【紙幣に記載されている記番号の、先頭のアルファベットが2桁で、かつ茶褐色の紙幣】

前期の100円札からアルファベットのケタが1つ増え、ケタで判別することもできるようになりました。

また、茶褐色であれば前期の板垣退助100円紙幣と判断することができます。

茶褐色の紙幣は現代からするとかなり珍しい色の紙幣になります。

前期の板垣退助100円札の価値としては、板垣退助100円札の中では2番目に価値が高い種類になります。

市場小売価格の相場としては、状態よって変わりますが、100~1000ほどの価値が付けられます。

後期の板垣退助100円札

後期の板垣退助100円紙幣を見分ける方法

【紙幣に記載されている記番号の、先頭のアルファベットが2桁で、かつ色が白っぽい】

桁数は前期の頃と変わりませんが、色が白っぽい100円札であれば後期の板垣退助100円紙幣と判断することができます。

前期と後期の紙幣を見分ける場合は色を比べると、容易に判別が可能です。

市場小売価格の相場としては、状態よって変わりますが、ほとんどが額面通りの価値しかありません。

紙幣の色による見分け方は分かりづらい?

また前期と後期の見分け方で紙幣の色を見るやり方もあります。

紙幣の色が茶褐色だと前期、白色だと後期ですが、紙幣にヤケがあったりして茶褐色と白色の区別がつかない場合がございます。

ですのでプロは基本的に記番号の位置で見分けます。

前期の紙幣が発行されたときはミツマタという黄色の花を素材に作成されましたが、後期はミツマタの物価上昇により使うことができなかったので、代わりに木綿などの白色の素材を使いました。これにより茶褐色と白色の違いができました。

板垣退助100円札の見分け方まとめ

以上のことから板垣退助100円札は

・アルファベット1桁なら最初期

・アルファベット2桁で記番号の位置が左なら前期

・アルファベット2桁で記番号の位置が真ん中なら後期

になります。

板垣100円札以外にも聖徳太子100円札が有名ですが「100円札の価値一覧表をご紹介!全16種類の見分け方」もぜひご確認ください。

帯付きの板垣退助100円札の買取時の注意点を大公開!

これはとくに買取店舗様向けの情報となりますが、帯付きの板垣退助100円札を査定・買取する際の注意点についてのご紹介となります。

帯付きの板垣退助100円札を確認する際には、「100枚あるか」「連番になっているか」を確認するようにしましょう。動画で具体的に準備いたしましたのでぜひご確認くださいませ。

日本銀行券B号シリーズ内の板垣退助100円札の価値

日本銀行券B券は、第二次世界大戦後の1946年に、戦時中の過剰な紙幣発行によるインフレを抑制し、経済の安定化を目指して導入された新しい紙幣です。

板垣100円札などの旧紙幣の価値がどのように決まるのかというと、その1つに”希少価値”があります。

日本銀行券B券の製造枚数を見てみましょう。

| 製造枚数 | |

|---|---|

| 聖徳太子B号1000円券 |

約28億枚 |

| 岩倉具視B号500円券 |

約22億枚 |

| 板垣退助B号100円券 |

約122億枚 |

| 高橋是清B号50円券 |

約3.6億枚 |

上記の表のとおり、どれも製造枚数は非常に多いため、どのB号券もほとんどプレミア価値がつくものはありません。

ただ、高橋是清B号50円券に限り、見ての通り、製造枚数はほかと比較すると少ないので額面を大幅に超える価値で取引されています。

状態によって価値は変わりますので、詳細は高橋是清50円札の買取価格をご確認ください。

その他の紙幣の価値について調べたい方は下記ページをご参考にしてください。

板垣100円札の売却は古銭買取業者アンティーリンクへ!

板垣退助の100円札は種類や状態によって価値が変わります。板垣退助の100円札は比較的新しい紙幣ですが、種類や状態によって価値が大きく変わるため、一度査定を受けてみるのがおすすめです。特にアンティーリンクのような専門店なら、しっかりと価値を見極めて適正価格で買い取りいたしますので安心です。「どれくらいの価値があるのだろう?」と思ったら、ぜひアンティーリンクにお気軽にご相談ください!

古銭・古紙幣・昔のお金・古銭の高額買取なら、アンティーリンクへお任せ下さい!

TEL:03-6709-1306 (営業時間 11:00〜18:00)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18−35 OKビル 501