大きさ: 76×148mm

最初期(未使用品) 3,000円(税込)

珍しい番号やエラー品:要査定

通常品:買取不可

美品 10,500円(税込)

並品 10,000円(税込)

劣品 9,500円(税込)

未使用(欠点なし) ※115,000円(税込)

極美品 ※110,000円(税込)

美品以下 100,000円(税込)

大きさ: 76×148mm

板垣退助が肖像の100円札の価値・買取価格を中心に、種類とそれぞれの見分け方、さらには板垣退助の人物の背景までご紹介します。

[監修/執筆:渡邉 博]

目次

日本銀行券B券は、第二次世界大戦後の1946年に、戦時中の過剰な紙幣発行によるインフレを抑制し、経済の安定化を目指して導入された新しい紙幣です。

板垣100円札などの旧紙幣の価値がどのように決まるのかというと、その1つに「希少価値」があります。

日本銀行券B券の製造枚数を見てみましょう。

| 券種 | 画像 | 製造枚数 |

|---|---|---|

| 聖徳太子B号1000円券 |

約28億枚 |

|

| 岩倉具視B号500円券 |

約22億枚 |

|

| 板垣退助B号100円券 |  |

約122億枚 |

| 高橋是清B号50円券 |

約3.6億枚 |

上記の表のとおり、どれも製造枚数は非常に多いため、どのB号券もプレミア価値がつくものは限られます。

板垣退助100円札は、一般的にはほとんど価値が付かないとされますが、最初期に発行され、保存状態の良い場合には額面の数十倍もの価値が付きます。

また、高橋是清B号50円券は、見ての通り、製造枚数はほかと比較すると少ないので額面を大幅に超える価値で取引されています。

状態によって価値は変わりますので、詳細は高橋是清50円札の買取価格をご確認ください。

板垣退助100円(日本銀行券B号100円)の製造枚数は非常に多く、およそ122億枚です。

当然、現存枚数も多く「最初期に発行されたもの」や「官封」「帯封」の状態でのみ買取しています。

「官封」「帯封」とは、紙幣が銀行や金融機関に配布されるときに、一定枚数毎(例えば1,000枚や100枚など)にまとめられるのですが、それが未開封の状態のものを指します。

これはとくに買取店舗様向けの情報ですが、帯付きの板垣退助100円札を査定・買取する際の注意点についてのご紹介となります。

帯付きの板垣退助100円札を確認する際には、「100枚あるか」「連番になっているか」を確認するようにしましょう。

動画を用意しましたので、ご確認ください。

板垣退助の100円札を見たことがある方もない方も、ぜひこの機会にどういう紙幣で、どのような種類があるのか覚えてみてください。

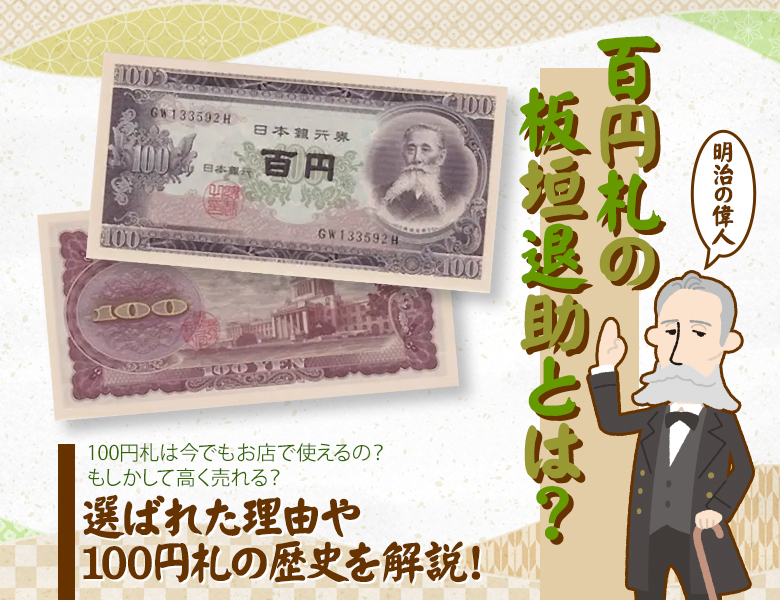

板垣退助の100円札は正式には「日本銀行券B号100円」、略して「B号券」とも呼ばれ、1953年から1974年まで使用されていました。

B号券は、表面が板垣退助の肖像画、裏面が国会議事堂の図柄で、サイズは縦76mm、横148mmです。

また前期と後期で発行時期と色に違いがあり、前期は表面と裏面がクリーム色で、後期は乳白色となっています。

また、板垣退助100円札には、発行した時期によって3種類に区分されています。

上記の3種類です。

板垣退助100円札には「最初期」「前期」「後期」の3種類があります。

それぞれ3種類の見分け方を見ていきましょう。

「最初期」の板垣退助100円紙幣の見分ける方法は、記番号を確認します。

【紙幣に記載されている記番号の、先頭のアルファベットが1桁】

記番号は画像の赤いところです。

以下のように記番号の先頭のアルファベットが1桁ですと「最初期」です。

板垣退助100円札の記番号部分

板垣退助100円札の中では、この最初期で未使用のものが「最も高い価値」が付けられています。

市場小売価格の相場としては、状態よって変わりますが、300~5,000円ほどで売却されています。

「前期」の板垣退助100円紙幣を見分ける方法は記番号と紙幣の色を見ます。

【紙幣に記載されている記番号の、先頭のアルファベットが2桁で、かつ茶褐色の紙幣】

「前期」の100円札からアルファベットのケタが1つ増え、ケタで判別することもできるようになりました。

また、茶褐色であれば前期の板垣退助100円紙幣と判断することができます。

茶褐色の紙幣は現代からするとかなり珍しい色の紙幣です。

前期の板垣退助100円札の価値としては、板垣退助100円札の中では2番目に高い価値があります。

市場小売価格の相場としては、状態よって変わりますが、100~1,000円ほどの価値が付けられます。

「後期」の板垣退助100円紙幣を見分ける方法は記番号と紙幣の色を見ます。

【紙幣に記載されている記番号の、先頭のアルファベットが2桁で、かつ色が白っぽい】

桁数は前期の頃と変わりませんが、色が白っぽい100円札であれば後期の板垣退助100円紙幣と判断できます。

前期と後期の紙幣を見分ける場合は色を比べると、容易に判別できます。

市場小売価格の相場としては、状態よって変わりますが、ほとんどが額面通り(100円)の価値しかありません。

紙幣の色が茶褐色だと前期、白色だと後期ですが、紙幣にヤケがあったり汚れていたりして茶褐色と白色の区別がつかない場合があります。

ですので古銭鑑定士は基本的に記番号の位置で見分けます。

前期の紙幣が発行されたときはミツマタという黄色の花を素材に作成されましたが、後期はミツマタの物価上昇により使うことができなかったので、代わりに木綿などの白色の素材を使いました。

これにより茶褐色と白色の違いができました。

板垣退助100円札の見分け方をまとめると下記のとおりです。

見分け方をまとめ

板垣100円札以外にも聖徳太子100円札が有名ですが「100円札の価値一覧表をご紹介!全16種類の見分け方」もぜひご確認ください。

将来的に売却をお考えであれば、保管状態には細心の注意を払ってください。

紙幣は「劣化」=「価値の暴落」に直結します。

特に100枚帯封や1,000枚官封などの「束」は、状態の良し悪しが買取価格を大きく左右します。

価値を下げないための保管ポイントは以下の通りです。

紫外線は紙幣にとって大敵です。

直射日光はもちろん、蛍光灯の光でも長期間さらされると、帯や紙幣の縁が「日焼け」して変色します。

変色した紙幣は、美品としての価値を失います。

必ず光の届かない完全な暗所で保管してください。

湿気は紙幣に「カビ」や「シミ(黄ばみ)」を発生させます。

帯封や官封の内部にカビが生えると、取り返しがつかず価値が激減します。

タンスへの直置きは避け、以下の対策を行ってください。

100枚帯封の「帯」や、1,000枚官封の「ビニール/紙封」そのものにプレミア価値があります。

中身を確認したくても、開封した瞬間に「未開封品」としての価値が消滅します。

汚れや傷防止のためにも、封は切らずにそのままの状態で保管してください。

100円札の板垣退助について、どのくらい知っていますか?なぜ100円札に選ばれ、どのような人物だったのでしょうか。

そして、今では見かけることの少なくなった板垣退助の100円札は、どのような歴史を持っているのでしょうか。

板垣退助は、明治時代に活躍した政治家として知られています。

彼は自由民権運動をリードし、日本の民主主義の基礎を築いた人物です。

100円札に描かれた彼の功績や人生について、詳しく見ていきましょう。

板垣退助は、個人の自由と権利を何よりも重視していました。

彼が目指したのは、 政府の権力から国民を守ることでした。

なぜなら、当時の日本は明治政府による強い中央集権体制下にあったからです。

彼は、国民一人ひとりが自由に意見を言える社会を作るため、全国を回って演説を行いました。

板垣退助は幕末の武士です。

土佐藩で尊王攘夷運動に参加しました。

戊辰戦争の功績によって土佐藩の家老格に出世し、1871年(明治4年)に廃藩置県を断行しました。

それらの功績が認められ、当時の明治政府では大臣以上の権力を持つ参議になりました。

明治政府の参議になるという大きな出世をした板垣退助ですが、2年後に政府を去ります。

その1番の理由は、征韓論に反対されたことです。

征韓論とは、鎖国中の朝鮮を武力で開国させようという考えのことです。

彼は、自分の理想とする政治が実現できないと感じ、1873年(明治6年)、36歳で下野(与党を去る)しました。

板垣退助は政府を去った後、出身地である高知に戻りました。

国会開設を目指して自由民権運動を活発に行いました。

彼は、日本初の自由民権運動における政治結社「愛国公党」を設立します。

この団体を通じて、国会開設を要求する「民撰議院設立建白書」を政府に提出したのです。

その後、板垣は「立志社」を開設し、自由民権運動を全国的に広めました。

やがて「大阪会議」と呼ばれる重要な会議に参加し、そこで政府へ復帰します。

板垣が国会の開設を強く進めようとしたのには、重要な理由がありました。

当時の日本には、国民の意見をまとめて政府に伝える仕組みが存在しませんでした。

そこで彼は、選挙で選ばれた代表者が国の政策を決める国会の必要性を訴えたのです。

1度下野したものの、再度参議した板垣退助ですが、第二次伊藤内閣で内務大臣に就きます。

内務大臣とは、国内の治安や地方行政を担当する重要な役職です。

彼は特に、地方自治の強化に力を入れました。

中央政府だけでなく地方にも権限を与えることで、より効率的な国の運営を目指したのです。

板垣退助の代表的な名言です。

これは、1882年(明治15年)、彼が45歳の時に起きた暗殺未遂事件の際に発せられたとされています。

彼は岐阜での演説中に刺客に襲われます。

その際に「吾死するとも自由は死せん」と発します。

それが後に「板垣死すとも自由は死せず」と伝わったとされています。

この言葉には、「自由の理念は一個人を超えて永遠に続く」という、彼の強い信念が込められています。

100円札には、日本の経済発展と共に歩んできた歴史があります。

そんな100円札に込められた意味や、デザインの移り変わりについて見ていきましょう。

1番始めに100円札が発行されたのは1885年(明治18年)です。

当時は、政府紙幣や国立銀行紙幣など発行元の統一されていない種類が複数ありました。

そんな中、西南戦争の戦費調達を発端として、紙幣を大量に発行したことでインフレーションが発生。

それを問題視した松方正義により、政府から独立した唯一の発券銀行として日本銀行が創設されました。

その日本銀行が発行した最初の紙幣が「日本銀行兌換銀券」と呼ばれる100円札です。

最初の日本銀行兌換銀券には、大黒天が描かれていました。

そのため、通称「大黒100円」や「大黒札」と呼ばれています。

これは、日本初の100円額面を持つ日本銀行兌換券です。

先ほど紹介したインフレーションや通貨の濫発を理由に、経済の安定化や信頼性の向上を図るために発行されました。

板垣退助の肖像が100円札に登場したのは、1953年(昭和28年)のことです。

インフレーション抑制のために発行が開始されました。

板垣退助の前の100円札(通称「A号券」)は聖徳太子です。

板垣退助が選ばれた理由は、民主主義の基礎を築いた功績が評価されたためといわれています。

このデザインの100円札は、1974年(昭和49年)まで約20年間にわたって発行され続けました。

表面右側には板垣退助の肖像、左側には唐草模様と共に法隆寺金堂の天蓋の飾りの鳳凰の彫刻を2つあしらわれています。

右下隅には円形の瓦模様が描かれ、左右には「百」の文字のマイクロ文字を敷き詰めています。

また、上下の輪郭には「百」の文字と「100」の数字の割模様と、地模様として唐草模様のレリーフ模様、宝相華、「100」の数字の連続模様が描かれています。

裏面右側には肖像の板垣退助に因んで国会議事堂の建物が、左側には「100」の額面金額の上下に唐草模様と宝相華のレリーフ模様が描かれています。

現在、板垣退助の100円札はもう流通していませんが、法律上はまだ有効な通貨です。

つまり、法律的には使うことができます。

現在、発行されていないお金で、現在も使用できるものは、以下のとおりです。

B百円券(板垣退助:昭和28年発行)

ただし、実際の店舗ではほとんど受け取ってもらえないでしょう。

板垣退助の100円札があったことすら、知らない人もいるかもしれません。

板垣退助の100円札は、実際に使うよりもコレクターの間で価値のあるものとして取引されています。

「手元にある古銭、いくらになる?」と思ったら、まずは写真を送るだけの「簡単LINE査定」をご利用ください。

アンティーリンクでは主要な古銭の買取価格をすべてホームページで公開しており、透明性のある取引をお約束します。

はい、今でも「100円」として問題なく使えます。

法的に有効なお金(法定通貨)ですが、自動販売機では使えず、お店でも店員さんが知らずに戸惑うことがあります。

基本的には額面通り(100円)の価値です。

発行枚数が非常に多いため、ほとんどのものはプレミア価値がつきません。

アンティーリンクでは100枚帯封と1,000枚官封のみ買取しています。

板垣退助の100円札には、日本の近代化と民主主義の歴史が込められていることを紹介してきました。

板垣退助の肖像が描かれた100円札は、ただの通貨以上の価値を持っています。

現在ではコレクターズアイテムとしても人気があります。

歴史的な意味だけではなく、コレクションとしての価値も持った100円札。

もし手元にお持ちの場合は、アンティーリンクまでお問い合わせください。

お財布や倉庫に眠る、古銭の本当の価値を鑑定させていただきます。

2025.12.02

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚く御礼申しあげます。 アンティーリンクの2025〜2026年の年末年始の営業時間についてお知らせいたします。 弊社は、12月29日(月)~1月4日(日)まで休・・・

2025.07.24

【買取価格改定のお知らせ】 平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 このたび、市場相場の変動に伴い、下記の通り「天保通宝」の買取価格を改定させていただくこととなりました。 ■・・・

2025.04.01

門倉 知宏(かどくら ともひろ) [店舗運営部/鑑定士] 【鑑定分野】 古銭(日本近代銀貨・古金銀)/ブランド品/食器 【好きな近代銀貨】 旧1円銀貨(欠貝圓) 【経 歴】 鹿児・・・

2025.12.10

1万円以上の価値がある10円玉があることを知っていますか? あなたの財布に入っている何気ない10円玉が、もしかすると非常に高い価値を持っているかもしれません。 この記事では、古銭の専門家が価値・・・

2025.12.10

昭和62年の500円玉が額面以上の価値になるって知っていましたか? この記事では、500円玉の種類や、価値のあるレアな500円玉を一覧で解説します。 また、巷でよく聞かれる「これって価値が・・・

2025.11.15

2025年、ドラゴンボールの連載開始40周年を記念して造幣局から特別な記念貨幣セットが発表され、大きな話題となっています。 【ドラゴンボール40周年記念2025プルーフ貨幣セット/ドラゴンボール・・・