100円銀貨のデザインを解説!歴史から各種類の概要まで

100円銀貨はたった3種類のデザインしかない貨幣です。

しかも昭和の一定期間しか発行されていない希少な硬貨となっています。

本記事では、そんな100円銀貨の歴史や各デザインの概要を解説します。

目次

鳳凰100円銀貨のデザインを徹底解説!美しい図柄の意味と歴史的背景

| 表 | 裏 | ||

|---|---|---|---|

|

|

||

| 図柄 | 文字 | 図柄 | 文字 |

| 鳳凰 | 日本国 百円 | 日章 桜花 | 100 YEN 昭和三十二,三十三年 |

日本の古銭の中でも、特に「デザインが美しい」と名高いのが鳳凰100円銀貨です。

昭和32年(1957年)と昭和33年(1958年)のわずか2年間しか発行されなかったこの硬貨は、その希少性だけでなく、芸術的な意匠から現在でも多くの収集家を魅了しています。

まずは、鳳凰100円銀貨のデザインに込められた意味、表面・裏面の詳細、そして現代の硬貨との違いについて詳しく解説します。

鳳凰100円銀貨とは?基本データと歴史

デザインの解説に入る前に、まずはこの硬貨がどのような背景で生まれたのか、基本情報を整理しましょう。

戦後の復興期、それまでの「板垣退助100円紙幣」に代わり、初めて発行された100円硬貨がこの鳳凰100円銀貨です。

当時の物価からすると100円は非常に高額であり、銀を60%も含んだ「銀貨」として発行されました。

| 発行期間 | 昭和32年~昭和33年(1957-1958) |

|---|---|

| 品位(素材) | 銀600 / 銅300 / 亜鉛100 |

| 直径 | 22.6mm |

| 量目 | 4.8g |

ポイント: 戦後初の100円玉であり、現在流通している「桜の100円白銅貨」のご先祖様にあたります。

【表面】鳳凰のデザイン:平和と高貴の象徴

硬貨の表面(年号がない方)には、翼を広げた鳳凰がダイナミックに描かれています。

このデザインには深い意味が込められています。

なぜ「鳳凰」が選ばれたのか?

鳳凰は、古来より中国や日本において「聖天子(徳の高い君主)が現れる兆しとして現れる瑞鳥」とされています。

戦後の混乱を抜け出し、平和国家としての再出発と経済成長を目指す当時の日本にとって、鳳凰は「平和」と「繁栄」を象徴するこれ以上ないモチーフでした。

デザインの細部と特徴

- 繊細な羽の描写: 銀貨特有の光沢を生かし、鳳凰の長い尾羽や翼の羽毛が非常に細かく彫金されています。

- 構図の妙: 円形の硬貨いっぱいに翼を広げる構図は、躍動感と威厳を感じさせます。

- 漢字表記: 上部に「日本国」、下部に「百円」と漢字で表記されており、重厚な和の雰囲気を醸し出しています。

【裏面】旭日と桜:日本を象徴する意匠

裏面(年号がある方)のデザインもまた、日本らしさが凝縮されています。

旭日と桜花

中央には輝く太陽を表す「旭日」が配置され、その左右を向かい合う「桜の花」が囲んでいます。

- 旭日

- 「日出ずる国」である日本の象徴であり、未来への希望や発展をイメージさせます。

- 桜

- 日本の国花であり、国民に最も愛されている花です。

この「旭日と桜」の組み合わせは、後の「稲穂100円銀貨」や現在の「桜100円白銅貨」へと続く、100円硬貨の系譜の原点といえます。

珍しい「欧文」表記

裏面の大きな特徴の一つが、下部に刻まれた「100 YEN」というアルファベット表記です。

昭和30年代の通常貨幣で、額面を英語(ローマ字)で表記するのは非常にモダンな試みでした。

これは、日本が国際社会へ復帰し、グローバルな視点を持ち始めた時代の空気を反映しているとも言われています。

稲穂100円銀貨のデザイン解説!「実りの秋」を描いた昭和の名コイン

| 表 | 裏 | ||

|---|---|---|---|

|

|

||

| 図柄 | 文字 | 図柄 | 文字 |

| 稲穂 | 日本国 百円 | 分銅 | 100 昭和 三十四~三十六,三十八~四十一年 |

鳳凰100円銀貨の後を受け、昭和34年(1959年)から発行されたのが「稲穂100円銀貨」です。

昭和の高度経済成長期、人々の手元に最も馴染んでいたこの銀貨。

実は、現在の100円玉にはない「日本古来の貨幣の伝統」がデザインに隠されてます。

稲穂100円銀貨の基本データ

まずは、この硬貨の基本的なスペックを確認しましょう。

素材などは前作の鳳凰100円と同じですが、発行期間が長く、発行枚数が多いのが特徴です。

| 発行期間 | 昭和34年~昭和41年(1959-1966) |

|---|---|

| 品位(素材) | 銀600 / 銅300 / 亜鉛100 |

| 直径 | 22.6mm |

| 量目 | 4.8g |

ポイント: 日本で「通常貨幣(記念硬貨ではないお金)」として発行された、最後の銀貨です。

これ以降、100円玉は現在の白銅(銀を含まない)へと変わります。

【表面】稲穂のデザイン:五穀豊穣と繁栄

硬貨の表面(年号がない方)には、名称の由来でもある「稲穂」が描かれています。

なぜ「稲穂」なのか?

日本は古くから「瑞穂の国(みずみずしい稲穂が実る国)」と呼ばれてきました。

戦後の食糧難を乗り越え、農業生産が安定し、国全体が経済的に豊かになっていく時代背景の中で、稲穂は「五穀豊穣」と「国民の生活の安定」を象徴するモチーフとして選ばれました。

デザインの構成

- たわわに実る様子

- 画面中央に大きく配置された稲穂は、実が詰まり、頭を垂れている様子が描かれています。

- 写実的な描写

- 鳳凰のような装飾的な美しさとは対照的に、稲穂の一粒一粒や葉の形状が写実的に表現されており、土の匂いがするような力強さを感じさせます。

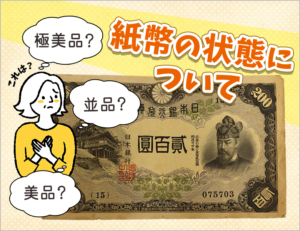

【裏面】分銅と「100」の秘密

裏面(年号がある方)のデザインには、実は非常に面白い意匠が凝らされています。

単に数字が書いてあるだけではありません。

数字の背景にある「分銅型」

アラビア数字で大きく書かれた「100」の背景をよく見てみてください。

独特なひし形のような形がデザインされています。

これは、江戸時代などに両替商が金や銀の重さを量る際に使った「分銅」を模したものです。

- 伝統の継承

- 近代的なアラビア数字と、伝統的な分銅の形を組み合わせることで、「貨幣としての信用」と「歴史の継承」を表現しています。

- 視認性の向上

- 鳳凰100円銀貨では漢字の「百円」やローマ字の「100 YEN」が使われていましたが、稲穂100円ではパッと見て金額がわかる「100」という数字がメインになりました。

これは、自販機の普及など、貨幣がよりスピーディーに使われる時代への変化を表しています。

鳳凰から稲穂へ:デザイン変更の理由

なぜ、わずか2年で美しい「鳳凰」から「稲穂」へデザインが変わったのでしょうか?

| 鳳凰100円 | 稲穂100円 | |

| デザインの密度 | 非常に細かい | シンプルで線が太い |

| 彫刻の深さ | 浅めで繊細 | 深めでくっきり |

| 製造適性 | 摩耗しやすく、大量生産に不向き | 型崩れしにくく、大量生産向き |

当時の日本は「岩戸景気」などの好景気に沸き、貨幣の需要が爆発的に増えていました。

繊細すぎる鳳凰のデザインは、金型がすぐに傷んでしまうため大量生産には不向きでした。

そこで、よりシンプルで金型が長持ちし、大量生産に適した「稲穂」のデザインに変更されたのです。

東京オリンピック100円銀貨のデザイン解説!日本初の記念硬貨に描かれた「聖火」

| 表 | 裏 | ||

|---|---|---|---|

|

|

||

| 図柄 | 文字 | 図柄 | 文字 |

| 聖火台 五輪マーク | 日本国 百円 | 太陽 オリーブ | 100 TOKYO 1964 昭和39年 |

昭和39年(1964年)、日本中が熱狂の渦に包まれた東京オリンピック。

その開催を記念して発行されたのが、東京オリンピック記念100円銀貨です。

実はこの硬貨、「日本で初めて発行された記念貨幣」という、非常に重要な歴史的役割を持っています。

鳳凰や稲穂といった「和」のモチーフとは一線を画す、モダンで国際色豊かなそのデザインを深堀します。

東京オリンピック100円銀貨の基本データ

まずは基本情報です。

当時の通常貨幣(稲穂100円)と同じ素材・サイズで作られていますが、その性格は全く異なります。

| 発行期間 | 昭和39年(1964) |

|---|---|

| 品位(素材) | 銀600 / 銅300 / 亜鉛100 |

| 直径 | 22.6mm |

| 量目 | 4.8g |

| 発行枚数 | 8,000万枚 |

ポイント: 同時に発行された「1000円銀貨(富士山と桜)」と共に、日本初の記念硬貨として国民に行き渡るよう大量に製造されました。

【表面】聖火と五輪:熱狂と平和のシンボル

硬貨の表面(年号がない方)には、オリンピックを象徴する「聖火」と「五輪マーク」がデザインされています。

デザインの特徴:重なる聖火と五輪

中央にオリンピックのシンボルマークである五つの輪があり、その手前で聖火が燃え上がっている構図です。

- 聖火の躍動感

- 炎の揺らめきがリアルに彫刻されており、大会の臨場感や、戦後復興を遂げた日本の「燃えるようなエネルギー」を感じさせます。

- 五輪マーク

- 平和と世界各国の結束を表す五輪マークを配置することで、国際社会への完全復帰をアピールしています。

「TOKYO 1964」のインパクト

鳳凰や稲穂の銀貨には見られなかった大きな特徴が、「TOKYO 1964」という英語表記がメインに使われている点です。

漢字の「日本国」よりも目立つ位置にアルファベットを配置したデザインは、日本が世界に向けて開かれた国であることを強く印象づける、当時としては非常にモダンな試みでした。

【裏面】旭日と「100」:シンプルモダンな美学

裏面(年号がある方)は、当時のデザイントレンドを反映した、非常にシンプルかつ力強い構成になっています。

旭日(きょくじつ)を背負う額面

中央に大きく「100」という数字があり、その背景には放射状の線が描かれています。

これは「旭日(昇る太陽)」を抽象化したものです。

- 視認性の高さ

- 装飾を極力排し、数字を強調することで、記念硬貨でありながら通貨としての分かりやすさも確保しています。

- 日出ずる国

- シンプルな線で太陽を表現することで、モダンなデザインの中に「日本らしさ」をさりげなく融合させています。

稲穂100円との違い

同時代の「稲穂100円」の裏面(分銅型)と比較すると、オリンピック100円のデザインがいかに「未来的」で「洗練」されていたかが分かります。泥臭い農業国から、先進工業国へと脱皮しようとする日本の姿勢がデザインにも表れています。

同時発行「1000円銀貨」との対比

東京オリンピック記念硬貨といえば、実はもう一枚、有名な「1000円銀貨」が存在します。

両者のデザイン思想を比較すると面白い違いが見えてきます。

| 種類 | モチーフ | デザインの印象 | 象徴するもの |

|---|---|---|---|

| 100円銀貨 | 聖火と五輪 | 動的(Dynamic) | 「大会の熱気・現在」 |

| 1000円銀貨 | 富士山と桜 | 静的(Static) | 「日本の伝統・象徴」 |

1000円銀貨が「富士山」という不動のシンボルで日本を説明したのに対し、100円銀貨は「聖火」という動きのあるモチーフで、大会そのものの興奮を伝えています。

この対比が、コレクションとしての深みを増しています。

なぜ100円銀貨のデザインは変更されたの?

通常貨幣である100円銀貨のデザインは、1回だけ鳳凰から稲穂に変更された歴史があります。

デザインが変更された公式の文章は、残念ながら存在していません。

しかしながら、財務省の回答によるとデザインの変更は、偽造されたお金が出回らないようにするためと回答がありました。

安心して使っていただくために最も重要なのは、偽造されたお金が出回らないようにすることです。

そのため、当時のデザインが変更されたのも、偽造を防ぐためというのが理由の一つであると推察できます。

まとめ

本記事では、100円銀貨のデザインを紹介しました。

鳳凰・稲穂・五輪の3種のみでわずか10年少々しか生産されていない貨幣です。

デザインについても公募されているものが2種類あり、大変興味深い貨幣と言えます。

銀の含有量が多く、1枚自体の価値もそれなりにある100円銀貨ですが、興味がある方は入手を検討してみてはいかがでしょうか?

アンティーリンクでは、100円銀貨だけでなく、その他の多くの古銭を買取しています。

LINEでの査定も行っていますので、お気軽にご相談ください。

TEL:☎03-6709-1306(営業時間 11:00~18:00)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18−35 OKビル 501

- 投稿タグ

- 100円銀貨の価値