重さ: 17.72g

品位: 金857/銀143

180万円(税込)

150万円(税込)

重さ: 17.72g

品位: 金857/銀143

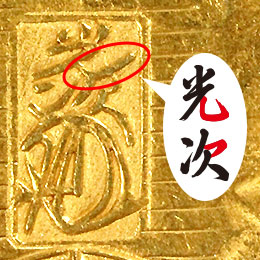

※享保小判金との違いは、「光」と「次」が繋がっている(正徳)か、離れている(享保)かです。

江戸時代に鋳造された 正徳小判金 は、鋳造期間が極めて短く現存数が限られるため、古銭市場で非常に高い稀少価値を持ちます。

本記事では、正徳小判金の 買取価格・特徴・見分け方 を、最新データに基づいて詳しくご紹介します。

目次

正徳小判金は、江戸時代に鋳造された金貨のひとつで、古銭市場において非常に高い価値が認められている希少品です。

この金貨の価値の根拠は主に以下の3点に集約されます。

江戸中期、幕府は財政難を背景に、たびたび貨幣の改鋳※を行いました。

| 改鋳貨幣 | 金含有率 | 備考 |

|---|---|---|

| 慶長小判金(初期) | 85.7% | 高品位な基準貨幣 |

| 元禄小判金(1695年) | 56.4% | 品位が大幅に低下 |

| 宝永小判金(1706年) | 83.4% | 金含有率は上がるも、金の量は慶長比で半減 |

| 正徳小判金(1714年) | 85.7% | 品位回復を目的に発行 |

低品位な元禄小判金・宝永小判金の発行により、市場では物価が高騰(インフレーション)し、米や綿などの生活必需品の価格が急上昇。

貨幣の信用が低下し、経済は不安定化していました。

この混乱を収めるため、幕府は正徳4年(1714年)に貨幣制度の立て直しを図り、正徳金銀の鋳造を行いました。

これは通貨の信頼を取り戻すための大規模な金融改革の一環であり、正徳小判金はその象徴といえる存在です。

正徳小判金の価値が高くなっているのは、残存枚数が少ないためです。

古銭というものは、残存枚数が少なければ少ないほどプレミア価値も高まります。

正徳小判金は、民衆の支持を得るために金の含有量を増やして作られた小判でした。

しかし、その含有量は過去に使われていた慶長小判金より少なく、民衆からは不評に終わってしまいます。

正徳小判金への交換を渋る人が多いために流通は上手くいかず、半年もしないうちに新しい小判が発行されました。

正徳4年5月から8月までの約4カ月という短い期間しか製造されなかったため、現存枚数が少なく高額の買取価格が付けられます。

金の含有量を増やすために製造枚数を減らしたこともあり、正徳小判金はもともと枚数が少ない小判だったのです。

そのため、現代に残っている枚数も当然少なくなり、正徳小判金にはプレミア価値がついています。

品位とは、貨幣に含まれる金や銀の割合(純度)を指す専門用語です。

当時の公式発表では、正徳小判は「慶長小判と同等の品位」とされていましたが、後年の研究(田谷博吉博士)により、実際の金含有率はやや劣ることが判明しました。

しかし、以下の比較表にある通り、元禄・宝永期に比べて大幅な改善がなされたのは明白です。

| 小判の種類 | 発行年 | 品位 | 金含有量 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 慶長小判金 | 1601年 | 85.7% | 15.19g | 初期の基準 |

| 元禄小判金 | 1695年 | 56.4% | 10.04g | 品位低下 |

| 宝永小判金 | 1710年 | 83.4% | 7.79g | 金の含有量がさらに低下 |

| 正徳小判金 | 1714年 | 85.7% | 15.19g | 品位、金の含有量が回復 |

わかりやすいのが「時代印」の有無です。

これは小判だと裏面の左中央に打たれる極印で、製作された時代を示す漢字一文字が刻まれます。

元禄小判金は「元」の字が時代印に使用されていますが、正徳小判金は時代印がありません。

なので、正徳小判金と元禄小判金は裏面の時代印を確認するだけで見分けられます。

正徳小判金の極印の数は表に4つ、裏に3つです。

表には上下に「扇形の桐紋」がふたつ、「壹两」と「光次の花押」がひとつずつあります。

裏はの極印は中央の「花押」、左下の「験極印」がふたつです。

験極印は小判師と吹所のものが打印されています。

極印の数が合わないものは正徳小判金ではありません。

小判の種類を調べる際には、重さの計量が有効です。

同種の小判は、厳密に同じ量の金属を使って作っています。

つまり、重さもほぼ均一です。

正徳小判金は重さは17.72gになるように作られています。

1g以上の誤差がでれば別の小判、もしくは偽物を疑いましょう。

参考までに他の小判の重さは以下の通りです。

| 駿河墨書小判 | 16.88g |

| 武蔵墨書小判 | 18.00g |

| 慶長小判金 | 17.73g |

| 元禄小判金 | 17.81g |

| 宝永小判金 | 9.34g |

| 正徳小判金 | 17.72g |

| 享保小判金 | 17.78g |

| 佐渡小判金 | – |

| 元文小判金 | 13.00g |

| 文政小判金 | 13.07g |

| 天保小判金 | 11.20g |

| 安政小判金 | 8.97g |

| 万延小判金 | 3.30g |

もうひとつ、他の小判と正徳小判金を見分けるポイントとして、正徳小判金にしかない特徴があります。

それは、表面の「光次」に現れる特徴です。

正徳小判金のみ「光」の右下の6画目と「次」の右上の4画目が重なっています。

これが「重光次」と呼ばれるもので、正徳小判金を見分けるポイントです。

正徳小判金の真贋や価値を見極めるには、以下の要素を総合的に判断することが求められます。

正徳小判金は、鋳造期間が短く現存数も限られているため、希少価値が非常に高い金貨です。

『日本貨幣カタログ2025』によると、正徳小判金の評価価格はおよそ310万円前後です。

鋳造量 上 中 下 213,500両 4,000,000 3,000,000 2,300,000 偶然大吉 ※ ※ ※ 出典:日本貨幣カタログ2025 P53

以下は、代表的な江戸期小判金の市場評価額です。(※参考価格ベース)

| 小判の種類 | 鋳造期間(年) | 参考価格 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 慶長小判金 | 1601-1695 | 約234万円 | 初期基準貨幣 |

| 元禄小判金 | 1695-1710 | 約267万円 | 品位低下期の貨幣 |

| 宝永小判金 | 1710-1714 | 約190万円 | 品位が最も低下 |

| 正徳小判金 | 1714 | 約310万円 | 品位回復の象徴 |

| 安政小判金 | 1859 | 約107万円 | 幕末期、発行枚数が少ない |

正徳小判金は、ほかの小判金と比べて高く評価されています。

偶然大吉小判や献上大吉小判、慶長小判金の古鋳や元禄小判金の短元など特に希少な例を除くと最も高い評価を得ています。

正徳小判金は市場に出回る数が限られており、主に以下の場での取引が一般的です。

また、信頼できる鑑定書付きの個体を選ぶことが、資産価値を保つうえで非常に重要です。

なぜ正徳小判金を発行したのか、その背景と目的、そして改革の結果までをわかりやすく解説します。

正徳小判金は、1714年(正徳4年)に行われた貨幣制度改革「正徳の改鋳」によって生まれた金貨です。

この改革を主導したのが、江戸幕府の側用人であり、儒学者としても名高い新井白石でした。

彼が行った一連の政治改革は「正徳の治」と呼ばれ、経済・財政・外交など多岐にわたる施策が実施されました。

その中心のひとつが、貨幣の信頼性を取り戻すための良貨復帰政策、すなわち正徳小判金の発行です。

写真:Wikipedia

写真:Wikipedia新井白石(1657〜1725)は、江戸時代中期に活躍した儒学者・政治家です。

相模国出身で、6代将軍徳川家宣、続く家継に仕え、幕政に深く関与しました。

特に家宣時代の改革は「正徳の治」と呼ばれ、政治・経済・外交にわたる幅広い施策が行われました。

また朱子学を基盤とした文治政治を推進し、自身も学問・執筆に優れ、『折たく柴の記』『西洋紀聞』などの著作を残しました。

理想主義的な政策が商人層の反発や経済停滞を招いたことで、白石は後に失脚しますが、その思想と誠実な政治姿勢は、今なお高く評価されています。

正徳小判発行以前、幕府は財政難を補うため、以下のように貨幣の品位を大幅に下げていました。

| 小判名 | 特徴 | 影響 |

|---|---|---|

| 元禄小判金 | 金の含有量を5.15gも大幅削減 | 通貨の価値下落、物価高騰(インフレ) |

| 宝永小判金 | 一見品位は27%回復するが、金の量はさらに2.25g減少 | 慶長小判金比で約半分の金の量(51.2%) 貨幣不信が拡大 |

このような「悪貨の濫発」によって、庶民の生活は圧迫され、米や灯油といった必需品の価格はわずか数年で1.5〜2倍に跳ね上がる事態となっていました。

新井白石は、貨幣経済の混乱は「貨幣の質の劣化」が原因だと明確に認識しており、「質の良い貨幣を復活させることで経済を立て直す」という思想に基づいて、改革を断行しました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発行年 | 1714年(正徳4年) |

| 主導者 | 新井白石 |

| 政策名 | 正徳の改鋳 |

| 鋳造機関 | 金座(後藤庄三郎家) |

| 品位 | 慶長小判金と同等の品位 |

当時の人々には「慶長小判金と同位の品質」と認識されていましたが、後世の研究ではやや品位が劣っていたことが確認されています。

| 効果・反応 | 内容 |

|---|---|

| 信用回復 | 貨幣の信頼は一定程度回復し、幕府の信用も向上 |

| デフレ発生 | 良貨によって通貨価値が上昇し、物価が下落。売上減・流通停滞へ |

| 庶民・商人の不満 | 庶民には一時的に生活安定も、商人にとっては大打撃 |

| 政治的評価 | 理想主義的で経済実態にそぐわず、白石の失脚原因の一つに |

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 改革時期 | 1714年(正徳4年) |

| 主導者 | 新井白石 |

| 内容 | 金銀貨の品位を引き上げ、良貨を復活 |

| 結果 | 信用回復・物価下落・経済停滞 |

| 評価 | 思想的には画期的だが、経済的には失敗と見なされることも |

信頼性の高い古銭専門店、もしくはオークションでの売却が一般的です。

はい、精巧な模造品が存在します。

専門鑑定書付きか、専門店で鑑定してもらいましょう。

非常に大きな影響があります。

傷や摩耗が少なく、鑑定書付きの個体ほど高値で取引されます。

正徳小判金は、江戸時代中期の金融改革を象徴する金貨であり、その品位の回復・歴史的背景・希少性によって、古銭市場では一貫して高い評価を受けています。

収集家や投資家にとって、正徳小判金は単なる金貨以上の価値を持つ、歴史の証人ともいえる逸品です。

2025.12.02

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚く御礼申しあげます。 アンティーリンクの2025〜2026年の年末年始の営業時間についてお知らせいたします。 弊社は、12月29日(月)~1月4日(日)まで休・・・

2025.07.24

【買取価格改定のお知らせ】 平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 このたび、市場相場の変動に伴い、下記の通り「天保通宝」の買取価格を改定させていただくこととなりました。 ■・・・

2025.04.01

門倉 知宏(かどくら ともひろ) [店舗運営部/鑑定士] 【鑑定分野】 古銭(日本近代銀貨・古金銀)/ブランド品/食器 【好きな近代銀貨】 旧1円銀貨(欠貝圓) 【経 歴】 鹿児・・・

2025.12.10

1万円以上の価値がある10円玉があることを知っていますか? あなたの財布に入っている何気ない10円玉が、もしかすると非常に高い価値を持っているかもしれません。 この記事では、古銭の専門家が価値・・・

2025.12.10

昭和62年の500円玉が額面以上の価値になるって知っていましたか? この記事では、500円玉の種類や、価値のあるレアな500円玉を一覧で解説します。 また、巷でよく聞かれる「これって価値が・・・

2025.11.15

2025年、ドラゴンボールの連載開始40周年を記念して造幣局から特別な記念貨幣セットが発表され、大きな話題となっています。 【ドラゴンボール40周年記念2025プルーフ貨幣セット/ドラゴンボール・・・