重さ: 9.34g

品位: 金834/銀166

700,000円(税込)

重さ: 9.34g

品位: 金834/銀166

宝永小判金とは、宝永7年4月15日(1710年5月13日)に発行された一両としての額面を持つ小判です。

目次

宝永小判金は、江戸時代の貨幣の歴史の中でも特に重要な存在です。

なぜなら、この小判が生まれた背景や、その金の含有量の少なさは、当時の幕府の財政がいかに厳しかったか、またそれによって社会や経済がどれほど混乱していたかをよく表しているからです。

この小判は単なる古銭や貴金属ではなく、当時の経済状況や政治の方針を伝える「証拠」なのです。

宝永小判金は、江戸幕府の財政や経済政策の失敗を象徴する、貴重な歴史資料といえます。

宝永小判金が生まれたのは、元禄時代(1695年)に行われた貨幣の改鋳(元禄改鋳)が原因でした。

このとき発行された元禄小判金の品位(金の含有率)は慶長小判金と比べ29.3%も下げられました。

銀貨よりも下がり幅が大きかったため、金と銀の価値のバランスが崩れました。

| 小判 | 品位 |

|---|---|

| 慶長小判金 | 金857/銀143 |

| 元禄小判金 | 金564/銀436 |

これにより、小判などの金貨の価値が下がり、物の値段が急に上がる「インフレ」が発生しました。

特に江戸では米や綿などの生活必需品の値段が急騰し、庶民の生活は苦しくなりました。

たとえば、米や油などの価格は、1711年ごろには元禄初期の約2倍になったと記録されています。

このような状況の中、将軍・徳川綱吉の時代、幕府は財政を立て直すため、1707年に宝永小判金の発行を始めました。

狙いは、金の量を減らした貨幣を作ることで、「出目」と呼ばれる鋳造利益を得ることでした。

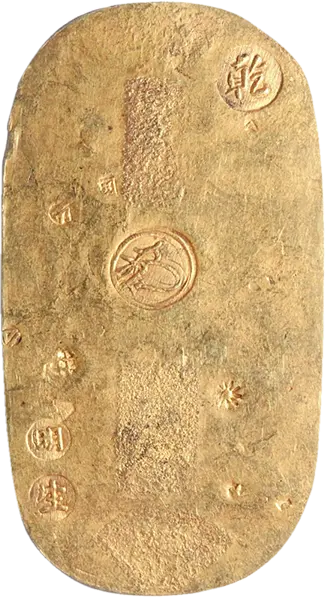

宝永小判金の刻印や重さ、特徴などを紹介します。

元禄改鋳では、重さは同じでも、実際には金の含有量が大きく下げられました。

金の品位が大きく下がったことで、銀の価値が高くなり、金の価値が下がる「銀高金安」の状況が生まれました。

このため物価がさらに上がり、幕府はまたしても貨幣を改鋳せざるを得なくなり、宝永小判金が作られました。

宝永小判金には裏面に「乾」という刻印があります。

これは『易経※』の「乾為金」という考え方に由来するとされます。

この「乾」の極印から、乾字小判とよばれています。

また宝永小判金および宝永一分判を総称して宝永金あるいは乾字金ともよばれます。

重さは9.34gです。

直前まで発行されていた元禄小判金と比べると47.56%も軽くなりました。

| 小判 | 重さ |

|---|---|

| 慶長小判金 | 17.73g |

| 元禄小判金 | 17.81g |

| 宝永小判金 | 9.34g |

「乾為金」とは、「乾」という天の力(創造・強さ・尊さ)が、金(ゴールド)という物質に表れているという考え方です。

つまり、

という思想です。

幕府がわざわざ『易経』の「乾」という文字を小判に刻んだのは、単なる装飾ではありません。

金含有量が大幅に引き下げられ、実質価値が目減りした貨幣であっても、その名目価値である「一両」の権威を保持し、新しい貨幣としての基準と揺るぎない信頼性を世に示そうとする、当時の幕府の強い意思表示がみてとれます。

宝永小判金の金の品位は慶長小判金と同水準に戻されましたが、実際には重さが大幅に減ったため、金の量も大きく減っていました。

主要な小判の金の含有量を比べると、宝永小判金は元禄小判金よりもさらに金が少なく、基準となる慶長小判金に比べてほぼ半分の金しか使われていません。

幕府がいかに鋳造で利益を得ようとしていたかが、はっきり分かります。

| 小判 | 金の含有率 | 重さ | 金の含有量 |

|---|---|---|---|

| 慶長小判金 | 85.7% | 17.73g | 15.19g |

| 元禄小判金 | 56.4% | 17.81g | 10.04g |

| 宝永小判金 | 83.4% | 9.34g | 7.79g |

| 正徳小判金 | 85.7% | 17.72g | 15.19g |

| 享保小判金 | 86.1% | 17.78g | 15.31g |

| 佐渡小判金(佐治小判) | 86.1% | 17.78g | 15.31g |

| 元文小判金 | 65.3% | 13.00g | 8.49g |

| 文政小判金 | 55.9% | 13.07g | 7.31g |

| 天保小判金 | 56.8% | 11.20g | 6.36g |

| 安政小判金 | 57.0% | 8.97g | 5.11g |

| 万延小判金 | 57.4% | 3.30g | 1.89g |

宝永小判金が出回ると同時に、古い小判(慶長小判金・元禄小判金)は新しい宝永金と交換されました。

宝永6年の引替時には以下の交換レートで交換されました。

つまり、宝永小判は市場で「慶長小判金の半額」のような扱いだったのです。

しかし品質が悪かったため長くは使われず、1717年(享保2年)には、将軍・徳川吉宗の時代に通用停止となりました。

この時期には、宝永小判金だけでなく、「宝永丁銀」や「宝永豆板銀」といった低品位の銀貨も次々と発行されました。

さらに、「永字銀」「三ツ宝銀」「四ツ宝銀」など、銀の含有率が20%以下のものまで登場しました。

こうした低品質な貨幣が大量に出回ったことで、物価はさらに上がり、庶民の生活は一層苦しくなりました。

日々の買い物でも、さまざまな金貨・銀貨の価値を確認しなければならず、非常に混乱していたことが伺い知れます。

宝永小判金の中でも特に価値の高い種類を紹介します。

偶然大吉小判とは、小判うら面の座人印と棟梁印の組み合わせが「大」「吉」になる小判です。

献上用に意図してつくられた献上大吉小判とは違い、偶然「大吉」になったものです。

縁起がいいことから、当時から人気が高かった小判です。

偶然大吉小判(元禄小判金)

以下は通常の宝永小判金と、偶然大吉の宝永小判金のオークションの落札価格の平均を比較したものです。

| 種類 | 平均取引価格 |

|---|---|

| 宝永小判金 | 980,000円 |

| 偶然大吉小判 | 2,200,000円 |

通常の宝永小判金と偶然大吉小判の平均価格では2.24倍もの差がありました。

お手持ちの宝永小判金の座人印と棟梁印の組み合わせを確認してみてください。

宝永小判金の佐渡判も存在します。

宝永小判の佐渡判とは、新潟県の佐渡金山で鋳造された宝永小判のことを指します。

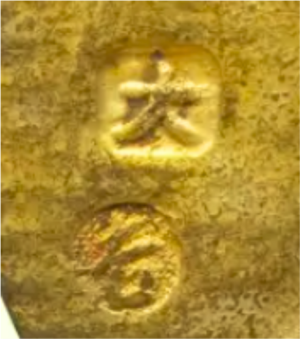

佐渡小判金のうら面には鋳造地の佐渡を意味する「佐」の字が刻まれている場合がありますが、時期やなどによって刻印されていない場合もあります。

佐渡小判金うら面の「佐」の刻印

鋳造量が少ないため、希少価値が高く、同等の保存状態でも佐渡判の方が高値です。

下記は通常の宝永小判金と、一般的な佐渡小判金(宝永小判金とは限らない)の取引価格を比較した表です。

| 種類 | 平均取引価格 |

|---|---|

| 宝永佐渡小判金 | 980,000円 |

| 佐渡佐渡小判金 | 3,430,000円 |

通常の宝永小判金と比較すると3.5倍もの取引額の差があります。

また、高額取引される宝永小判金の偶然大吉と比較しても1.56倍も差があります。

宝永小判金は、江戸幕府が財政再建のためにやむなく金の量と質を下げ、結果として経済をさらに混乱させた「歴史的な証拠」です。

古銭の収集の観点から見れば、宝永小判金はただの金属ではなく、当時の経済・政治・庶民生活の様子を伝える「語る貨幣」です。

江戸時代の財政や経済を研究する上で欠かせない資料であり、その歴史背景こそが宝永小判金の本当の価値を形作っているのです。

もし手に取る機会があれば、当時の時代背景をぜひ思い浮かべてみてください。

2025.12.02

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚く御礼申しあげます。 アンティーリンクの2025〜2026年の年末年始の営業時間についてお知らせいたします。 弊社は、12月29日(月)~1月4日(日)まで休・・・

2025.07.24

【買取価格改定のお知らせ】 平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 このたび、市場相場の変動に伴い、下記の通り「天保通宝」の買取価格を改定させていただくこととなりました。 ■・・・

2025.04.01

門倉 知宏(かどくら ともひろ) [店舗運営部/鑑定士] 【鑑定分野】 古銭(日本近代銀貨・古金銀)/ブランド品/食器 【好きな近代銀貨】 旧1円銀貨(欠貝圓) 【経 歴】 鹿児・・・

2025.12.10

1万円以上の価値がある10円玉があることを知っていますか? あなたの財布に入っている何気ない10円玉が、もしかすると非常に高い価値を持っているかもしれません。 この記事では、古銭の専門家が価値・・・

2025.12.10

昭和62年の500円玉が額面以上の価値になるって知っていましたか? この記事では、500円玉の種類や、価値のあるレアな500円玉を一覧で解説します。 また、巷でよく聞かれる「これって価値が・・・

2025.11.15

2025年、ドラゴンボールの連載開始40周年を記念して造幣局から特別な記念貨幣セットが発表され、大きな話題となっています。 【ドラゴンボール40周年記念2025プルーフ貨幣セット/ドラゴンボール・・・