寛永通宝とは簡単に言うとどんなお金?いつからいつまで使われたのか

昔のお金・古銭の代表格ともいえる寛永通宝とはどのようなお金だったのか?当時の人々の暮らしの中で寛永通宝がいつの時代に、いつまで使われていたのか、当時の物価や実際に何が買えたのかなど、身近な使用シーンを交えて分かりやすく解説します。

また、300年以上も流通した長い歴史の中で、さまざまな種類が作られた寛永通宝の特徴や、発行に至った背景についても詳しくご紹介します。初めての方でも簡単に理解しやすい説明となるよう心がけておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

- 古銭鑑定士

-

2012年、古銭買取専門店「アンティーリンク」を創業し、古銭の買取・販売を始める。

2022年、日本唯一の古銭鑑定機関「貨幣商協同組合」に加盟

現在は古銭鑑定士として、テレビ等メディア出演多数

▶︎詳しいプロフィールはコチラ。

目次

寛永通宝って簡単に言うとどんなお金?

寛永通宝(かんえいつうほう)とは、江戸時代に日本全体に渡って広く初めて使われたお金です。

簡単に言うと、

👉「日本のみんなが使えるように作られた、初めてのお金」です。

それまでは、一部の地域だけで使われていたり、中国からやってきたいろんな種類のお金が使われていたり、バラバラだったため、江戸時代のはじめに「日本で作った、みんなが使えるお金」として寛永通宝が作られました。

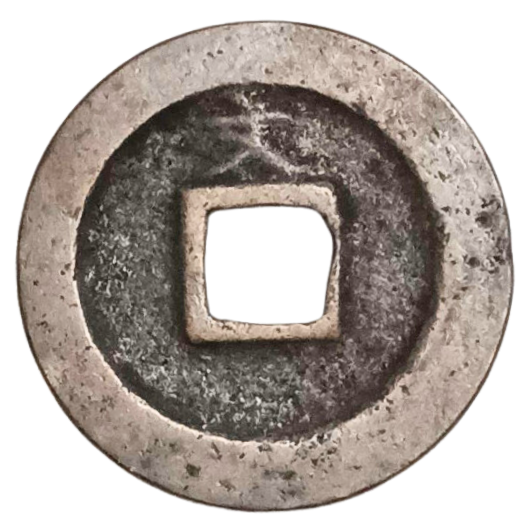

名前の「寛永(かんえい)」はそのお金が作られはじめた年号で、およそ400年前につくられ、300年以上も使われていた長寿命のお金です。形は丸くて真ん中に四角い穴があり、ひもで通して持ち歩いていました。

寛永通宝は、江戸幕府成立直後から構想が始まった三貨制度(金貨、銀貨、銭貨の3種類の貨幣を流通させる貨幣システム)の詰めに発行された貨幣です。

江戸時代の三貨制度を分かりやすく解説!

江戸時代の三貨制度(さんかせいど)とは、金・銀・銅の3つのお金を使い分ける仕組みのことです。それぞれの金属には使い道があり、目的によって使い分けられていました。

まず「金(きん)」は、高いものを買うときに使われました。たとえば土地や屋敷、大量の米など、大きな取引に使うお金で、ふだんの生活ではあまり使われませんでした。

次に「銀(ぎん)」は、主に商人や貿易などの商売の場で使われていました。銀は重さによって価値が決まるため、使うときには「何グラムあるか」をきちんと量ってやりとりしていたのが特徴です。

そして「銅(どう)」は、ふつうの人たちが日常の買い物に使うお金でした。たとえば野菜を買ったり、おもちを買ったりするようなときに使われ、まさに「寛永通宝」が代表的な銅のお金です。

このように、

- 金=大きな買い物に使う

- 銀=商人の取引や商売に使う

- 銅=ふつうの人の買い物に使う

というふうに使い分けられていました。

まだ全国で同じ種類のお金を使う時代ではなかったので、こうした三貨制度によってうまく経済が回るように工夫されていたのです。

寛永通宝の文字の意味

気の遠くなるような枚数の銭に刻まれたであろう「寛永通宝」の4文字には当然ながら意味があります。

「寛永」は慶長と元和に続く江戸時代の3つ目の年号で、1624年2月30日~1644年12月16日までこの年号が使われていました。「通宝」には世間に通用する宝、という意味があります。

2つの意味を合わせれば「寛永の時代に広く流通する一般的な貨幣」と解釈できます。

日本の貨幣統一を担う銭には相応しい4文字ですね。

寛永通宝はいつからいつまでの時代に使えたの?

寛永通宝はいつの時代のものかというと、江戸時代に作られたお金となります。ただ、このお金は実は意外と最近まで使うことができたというのはご存知でしょうか?

1953年まで使うことができた!

寛永通宝がいつまで使用できたのかというと、1636年に発行が開始された後、完全に通用しなくなる1953年まで実に317年もの間使用可能でした。

日本の貨幣にとって歴史的な転換点になったのは1897年に定められた貨幣法です。これにより江戸時代の経済を飛び回った貨幣のほとんどが流通を禁止されます。

しかしながら、2種類だけ流通の禁止を免れた貨幣がありました。それが一文銅銭と四文真鍮銭、両方とも寛永通宝の種類の1つです。

流通の禁止を免れたとはいっても、実際の流通は滅多になかったようです。

一文銅銭も四文真鍮銭も1953年に、円以下の銭・厘が廃止されたことに伴い、通用が完全に停止しました。

寛永通宝の重さや大きさを具体的に教えて!

続いては、寛永通宝の参考となる重さや大きさを具体的にまとめていきます。

まず、寛永通宝には通用銭と母銭という2つに分類されます。

- 一般的な通用銭(子銭)の大きさ・重さ

-直径:約23.3mm~26.6mm

-重さ:約2.2g~5g

材質は主に銅や鉄、真鍮など。一部ではありますが、直径26.4mm~26.6mm、重さ5g程度の大きめのものも存在します。

- 母銭(型となる見本銭)の大きさ・重さ

-直径:約23.4mm~28.2mm

-重さ:約2.4g~7.0g

母銭は子銭よりわずかに大きく、重さも重めです。

参考:寛永通宝の母銭の見分け方

寛永通宝は誰が作ったのか?

寛永通宝を誰が作ったのかというと、第3代将軍徳川家光です。寛永通宝の発行が開始された1636年は家光の時代で、先代の秀忠が1608年~1609年にかけて三貨(金・銀・銭)の公定相場を決めてから25年以上の月日が経過していました。寛永通宝の登場で、ようやく真の貨幣制度統一が現実のものになりました。

家光の代で将軍権力が盤石なものとなり、貿易の管理も行き届いたことで、日本は鎖国の時代へと歩みを進めます。

徳川家康は寛永通宝を作っていません。

寛永通宝が作られ始めたのは1636年(寛永13年)です。このときの将軍は徳川家康ではなく、家康の孫である徳川家光(とくがわ いえみつ)でした。

家康の時代(1600年前後)には、小判などの金貨、銀貨は作られていましたが、寛永通宝のような小銭(銭貨・せんか)はまだ全国で統一して作られていませんでした。

なぜ家康の時代に寛永通宝を作らなかったかというと、そのころはまだ小銭を全国にたくさん作る必要がなかったからです。当時は、中国から入ってきたお金や、民間(政府ではない人たち)が勝手に作った小銭が使われていましたが、量や質がバラバラで安定していませんでした。

その後、交通や商売(経済活動)が発展して、きちんとした小銭をたくさん作ることが大切になってきました。また、日本で作った小銭が海外に出ていかないようにすることも必要になりました。

そうした理由から、家康の孫である第3代将軍・家光のときに、江戸幕府が中心となって寛永通宝を作り始めたのです。

江戸幕府が寛永通宝を発行した2つの理由

昭和まで300年以上使われ続けた寛永通宝ですが、そもそもなぜ発行される運びになったのでしょうか?

そこには明確な2つの目的がありました。

質と量が不安定だった銭の供給の安定化

1つ目の目的は民間に委ねていて不安定だった銭の量と質の安定化です。

江戸時代、銭は交通費の支払い手段として欠かせないものでした。旅には銀を携帯し、都度必要な分だけ銭への両替を行い、宿代や飲食代の支払いに使うのが一般的でした。

不安定な質と量の銭が個人の旅に与える影響は微々たるものでしょうが、幕府の単位になるとそうはいきません。

将軍権力が確固たるものになる第3代将軍徳川家光の時代までは、将軍と大御所の上洛が何度も行われていました。

もちろん将軍と大御所の移動には武士団の移動が伴います。

交通費の精算に必ず必要な銭の供給が安定しないと、大量の人員と物資の迅速な運搬に支障が出るのは、現代の私たちが考えても目に見えていますよね。

実際に当時は中国から入ってきた銭や民間の銭など、とにかく種類が多かったため、質も量もバランスを取るのは至難の業。

初代将軍徳川家康と第2代将軍徳川秀忠は上洛の度に撰銭令を出しており銭の質と量の確保に追われていたことが伺えます。

海外への銭輸出の規制

2つ目の目的は各所で横行していた銭輸出の規制の本格化です。

規制以前は国内で発行された質の悪い銭が朱印船やオランダ船によって大量にベトナム方面へ輸出されていました。

覇権を握った幕府にとって、諸勢力が貿易によって活気づくのを見逃すわけにはいきません。

自由な銭輸出を規制したうえで、各地に散らばっていた貨幣の生産技術を寛永通宝の発行に集約する狙いがあったと考えられています。

銭輸出の規制が十全になるのは1635年、日本人の海外渡航及び帰国の禁止が決定打となりました。

その翌年、1636年に満を持して寛永通宝の発行が開始されます。

江戸時代に誕生した日本初の共通貨幣「寛永通宝」について深掘りしました。

誰もが手にできた寛永通宝は、より多く人の手を渡ったといえるでしょう。

あなたの手にする1枚の寛永通宝にもたくさんの人々の歴史が折り重なっています。そんな歴史に思いを馳せるのも古銭の楽しみ方の1つかもしれませんね。

「寛永通宝って価値がある?画像付きでレアな種類の見分け方を教えます!」もあわせてご確認ください。

駄菓子と米で見えてくる寛永通宝の当時の購買力

寛永通宝の当時の購買力がイメージできるように、駄菓子と米の価格を例にご紹介していきます。

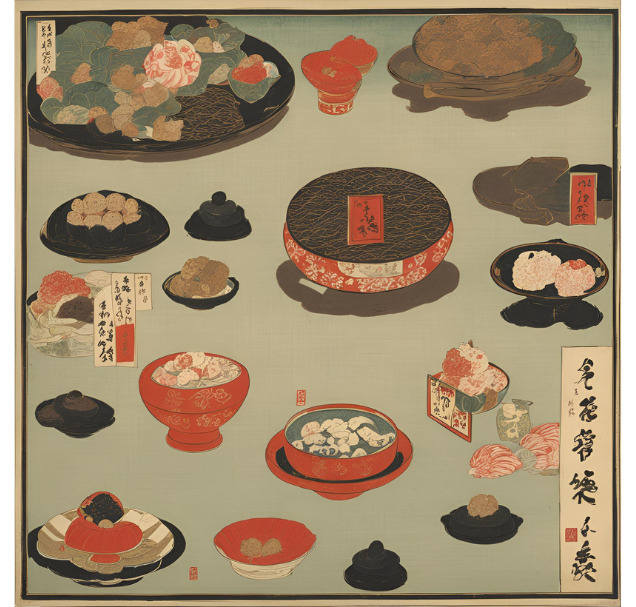

寛永通宝1枚で買える一文菓子

地域によって特徴に差は生まれますが、主原料と味付けは下記のように簡単な表にまとめられます。

| 主原料 | 味付け |

| 米穀類、豆類、胡麻など | 黒砂糖、水あめ |

今では誰でも購入できる白砂糖。江戸時代はまだまだ貴重な調味料でした。

武士の生活水準の向上を目指した幕府の抑圧が強く、庶民が食べる菓子には白砂糖は使用できない決まりになっていました。

よって一文菓子は庶民でも食べる機会があった素朴な菓子の総称といえます。

寛永通宝は「素朴な菓子が1つ買える程度の購買力」だったと説明できるでしょう。

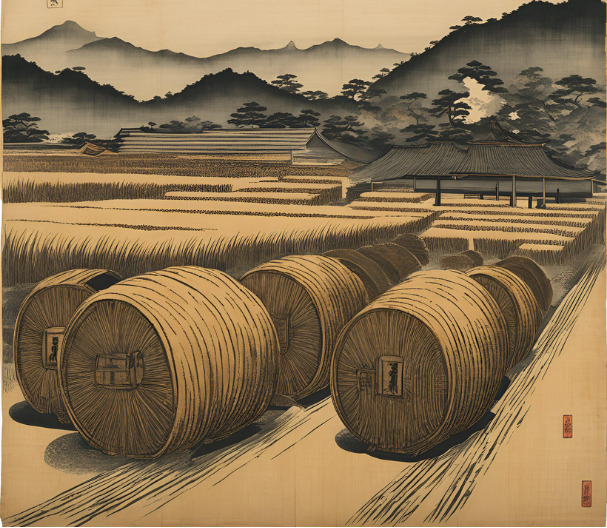

寛永通宝100枚でどれくらいの米が買える?

18世紀はじめまでは米の百文以下での小売りはありませんでした。

大きな差が出るタイミングを抽出してみましょう。

| 時期 | 百文で買える米の量 |

| 18世紀はじめ | 三升 |

| 18世紀半ば | 二升を切る |

| 19世紀はじめ | 一升前後 |

徐々にその購買力が落ちていくのが見て取れますね。

四文銭の登場で揺れる寛永通宝の購買力

寛永通宝にとって購買力変動の分岐点となるのが四文銭が世に出る1768年。

その前後の出来事を辿ると、寛永通宝の購買力が低下した原因が見えてきます。

四文銭とは?これまでの寛永通宝との違い

四文銭は名が示すとおり四文分の購買力がある寛永通宝。

それまでの寛永通宝と大きく異なるのはサイズと裏面の模様です。

▲寛永通宝(一文)の裏面の画像

▲四文銭(背21波)の裏面の画像

サイズが少し大きくなり、裏面に新しく波の模様が刻まれました。その類を見ないデザインから波銭と呼ばれています。

ちなみに、背21波の模様に求められる技術が高かったため、翌年に簡略化された背11波の四文銭が発行されています。背21波の技術的なハードルの高さが浮き彫りになった早期の変更でした。

▲四文銭(背11波)の裏面の画像

寛永通宝の価値の記事も、ぜひご一読くださいませ。

江戸時代と現代で役割が変わる貨幣の穴

寛永通宝と現代の貨幣の穴の違いについても紹介します。五円玉と五十円玉の穴には他の貨幣との識別と偽造防止の目的があります。他方、寛永通宝の穴には紐を通して運搬を効率化する目的がありました。

▲寛永通宝(一文)百文緡の画像

一文の購買力がある寛永通宝を100枚束ねたものを百文緡(ざし)や手数料で4枚引かれることから九六銭と呼んでいました。

手数料が引かれるといっても、束ねたものを解かなければそのまま百文として使用できます。

ATMで取引をすると手数料で預金が減る私たちからすると、貨幣の枚数が変わったのに所持金が変わらないのは不思議な感じがしますね。

ここからは四文銭の登場が江戸時代の人々の暮らしにどのような影響を与えたのかを覗いてみましょう。

新しい貨幣の登場で団子の個数が変わる?

四文銭の登場で団子の個数が変わったそうです。

それまでは1串5個で五文だった団子が、1串4個で四文になったのだとか。

団子1つあたりの価格は一文で変わりないので、値上げでも値下げでもありません。目的は会計時の利便性の向上と考えて間違いないでしょう。

仮に価格と個数を据え置いた場合、どう組み合わせても2枚以上の寛永通宝をやり取りする手間があります。

四文銭の発行に合わせて金額と枚数のバランスを調整したことで、団子の量や内容は変えずに、会計の手間が軽減されました。

現代では体験するのが難しい生活の変化かもしれませんね。

四文屋が登場!江戸時代でも重宝された均一価格

四文銭がもたらした江戸時代の生活の変化としてもう1つ挙げられるのが四文屋の登場です。

察しのよい方はピンとくると思いますが、今でいう100円均一ですね。

四文屋は四文で煮魚やおでんを売る屋台で、お洒落というよりは質素な佇まい。しかしながら、銭1枚で小腹を満たせる手軽さは庶民から人気を集めました。

鳶や大工は江戸時代を代表する職業ですが、彼らは一度に多くを食べずに間食を頻繁にとったそうです。

そういった時代特有の需要も取り込み、四文屋が登場する江戸後期は外食産業が目まぐるしく発展していきます。

経済の発展に比例して皆が早足になる中、さっと食べられる四文屋の食文化は働く者の心強い味方だったに違いありません。

四文銭の登場による影響を知るため、江戸時代の人々の生活にスポットライトを当ててみましたが、悪影響を受けた印象はありませんでした。

寧ろ変化に順応し、新たなビジネスチャンスを掴み、逞しく経済が成長していく姿が伺えます。

同様に、江戸時代の人々の暮らしの変化に寛永通宝の購買力が下がるような原因は見当たりません。

寛永通宝の当時の購買力を下げたのは江戸幕府の度重なる失策?

実は江戸幕府の度重なる失敗によって、寛永通宝の購買力は下がっていきます。

四文銭が登場する以前、幕府は銅の資源不足に直面します。そこで打ち出された対策が鉄を素材とした銭の発行。

1739年に落ち着かない銭の供給を安定させるため、鉄一文銭が発行されます。

▲寛永通宝 鉄銭の画像

しかし、鉄一文銭の発行がさらに幕府を苦しめる結果に。

鉄一文銭は粗悪な仕上がりのものばかりで「鍋銭」と揶揄され、不評の嵐に晒される始末。

加えて材料費が高騰したときは、鉄一文銭を1枚発行するのに四文のコストを要したので、幕府の赤字が膨らんでいきました。

四文銭が登場した背景にも銅の資源枯渇の影が…。

江戸時代の人々の生活に変化をもたらした四文銭の材料は銅ではなく真鍮でした。真鍮は銅と亜鉛との合金、大量の発行が欠かせない銭の材料を変えて危機を脱しようとしました。

しかし、幕府は同じ失敗を繰り返してしまいます。

不評だったにもかかわらず、再び鉄製の銭に手を出してしまいました。登場したのは純度の高い鉄を材料とした鉄四文銭、不評だった前回の反省を活かし、質のよい鉄の使用を前面に打ち出しました。

▲鉄四文銭の画像

しかしながら幕府の工夫もむなしく、前回と同様に世間からよい評判は返って来ず…。発行益はマイナスに陥り、流通の安定を待たずに発行が終了しました。

江戸幕府は日本初の貨幣制度統一を成し遂げましたが、統一後の管理に苦労していた様子が伺えましたね。

資源不足や幕府の財政難で何度もつまずく寛永通宝、それでも300年以上日本の経済を渡り歩きます。

購買力が下がっていったとはいえ、昭和の時代まで通用していたと考えると、流通に関わった人々の知恵の重みを感じざるを得ません。

当時の寛永通宝の小さい子どもの小遣い程度

一文菓子や四文屋のお手軽グルメなど、寛永通宝1枚で買えるのは小さい子どもの小遣いでも買えるようなものでした。

現代でいえば、駄菓子屋や100円均一の店で何か1つ買える程度の金額といえます。

寛永通宝の当時の購買力を正確に計るのは難しい?

寛永通宝がどれほどの物と交換されていたのか、当時の暮らしぶりから少しでもイメージが伝われば幸いです。

最後に、寛永通宝が当時どれほどの“もの”と交換されていたのかを明確に示すのがいかに難しいかについて、お伝えさせていただきます。

自然や気候に左右されやすい物価

最初に挙げられる理由は自然や気候に左右されやすい物価です。

現代においても年毎の気候の具合や豊作か凶作かの度合いによってあらゆる物価に変化が起きますよね。

江戸時代の知識や技術が現代よりも劣るのはいうまでもないでしょう。

物価の変動が激しかったため、この時期に寛永通宝でこれだけのものが買えたとはどうしても言い切れません。

三貨制度における金・銀・銭の独立した役割と使い分け

次に、金・銀・銭がそれぞれ独立した基準と用途で運用されていた点も、制度の説明を複雑にしています。

銭で購入するものは銀では買えず、都度レートに応じた両替を行う手間があります。

現代に置き換えて説明するなら、金・銀・銭のそれぞれが外貨同士ような関係でした。1ドルで100円にしかならないタイミングや1ドルで110円になるタイミングがありますよね。

金・銀・銭はこのドルと円の関係によく似ています。

常に同じ枚数の寛永通宝で同じ枚数の銀と交換できるわけではありませんでした。

寛永通宝の役割や立ち位置を正確に見極めようとすると、他の貨幣の流通状況や用途も細かく把握しなければなりません。

加えて、それぞれの間には、物価の変動によって日々変わる繊細な両替レートが存在していました。

- 投稿タグ

- 寛永通宝