【お札の折り紙】面白いターバン野口の簡単1分の折り方

「野口英世の1000円札で折り紙?」そう聞くと驚くかもしれません。

実は1000円札を使った面白い折り方がたくさんあるんです。

この記事では人気の折り方を中心に、注意点も併せてご紹介します。

通常の手順のほかに簡単1分版とよくある失敗例、さらにはうまく仕上げるコツも併せて掲載します。

お札の肖像画を活用した、新しいお金の楽しみ方が知りたい人はぜひ目を通してください。

目次

ターバン野口の折り方

野口英世が描かれた1000円札は、肖像画の位置や大きさのおかげで、様々な表情や姿に変身させることができます。

まずはターバン野口の折り方を紹介します。

ターバン野口は1000円札の折り方の中でも、最も人気の折り方です。

セルフレジから出て来たおつりの中に「ターバン野口が簡単に折れる千円札」が混入していました🤭 pic.twitter.com/jNYqm5UOIC

— うまねこ (@Horse_and_Cat) September 9, 2023

手順

- お札をタテ半分に軽く折って中心線だけ付け、開く。

- 上辺を5〜7mm折り下げ、同じ幅でもう一度折り返して二重の帯を作る。

- 下辺を3〜5mm折り上げてコシを出す。

- 左端から約25〜30mmを縦に谷折りし、巻き始めの土台を作る。

- 顔の見せ幅を確認(左端から右目〜こめかみが約35〜40mmの位置)。

- 左上角を約45°で中央へ谷折りし、帯が額に斜めにかかる形にする。

- 左上の斜線に沿って、さらにもう一段内側へ折り、巻き感を出す。

- 左下角も軽く斜め折りし、余りは裏へ回し込み(差し込みがあればロック)。

- 右端から10〜15mmを縦に谷折りして、顔の右側の見え幅を整える。

- 上の二重帯の上層を斜めに倒すイメージで位置を微調整し、巻いている見た目に整える。

- 左側の小さなフラップを重なりの隙間へ1〜2mm差し込み、固定する。

- 右端幅と下辺の折りを1〜2mm単位で調整し、額に斜めのターバン・目〜鼻が中央に来るよう合わせる。

- 外周→中心の順にしっかりプレスして完成。

1分簡易版

- 千円札を用意し、野口英世の顔が手前に来るように置く。

- 上辺を細く2回折り、ターバンの帯を作る。

- 左端を縦に折り、顔が覗く幅を調整する。

- 左上角を斜めに折り下げ、ターバンが額にかかる形にする。

- 右端を少し折り、顔の見え方を整える。

- 余り部分を裏へ差し込み、形を軽くプレスして完成。

うまく仕上げるコツ

- 顔の「右目〜こめかみ」がきれいに出る位置で調整する。

- ターバンの帯は均一幅で折ると布感がリアルになる。

- 差し込み部分をしっかり押さえると崩れにくい。

- 最終仕上げは外周から中央へ向けてプレスする。

よくある失敗と対策

- 顔が隠れすぎる → 折り幅を1〜2mm狭めて調整。

- ターバンが斜めにかからない → 左上角の角度を45°前後で微調整。

- すぐ崩れる → フラップを差し込み、折り目をしっかり付ける。

- 全体がゆがむ → 折る前に札を軽くならしてシワを減らす。

これで野口英世がターバンを巻いたような姿に変身します!

工程は多いですが、アバウトに折っても形にはなるので挑戦してみてください。

きれいに折りたい人はこちらの動画も参考にしてください。

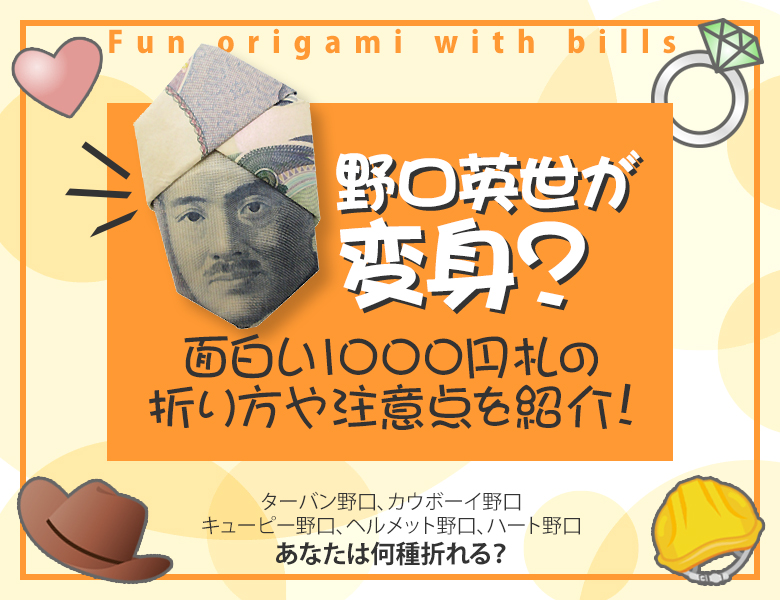

実際にターバン野口を折ってみました

編集部でも実際に折ってみました。

文字の説明よりも、動画のほうが圧倒的にわかりやすいです。

はじめてにしては、及第点の出来といったところでしょうか。

最初はお札を折ることに抵抗感があります。

さらに手順がすすむと紙の厚みが増して、折ることで穴が空くんじゃないかという不安におそわれます。

今回はしっかり折らず、折り目もそれほど目立たないようにしてみましたが、よく利用する自動販売機ではじかれるのでは?と最後まで不安になってしまいます。

折り目はお札をもとに戻してからしっかり延ばせばそれほど気にならない程度には戻ります。

手先の器用な方や、ちいさなお子さんをお持ちの方には、なかなかいい息抜きかもしれません。

ハート野口の折り方

お札でできるハートの折り方を紹介します。

手順

- お札をタテ半分に軽く折って中心線だけ付け、開く(ガイド線)。

- 野口の顔の右目あたりが縦中心線の少し左に来るイメージを確認(後で微調整)。

- 左上角を縦中心線へ谷折り。右上角も同様に折り、上辺を屋根形にする。

- 上中央の頂点を約5〜7mm下へ谷折りし、くぼみの土台を作る。

- 上部左右の斜辺を外側へ軽く開いて薄い折り筋を付け、戻す(後で内側潰し用)。

- 下辺全体を紙幅の約1/3〜1/2だけ上へ谷折りし、顔に被り過ぎない位置にする。

- 左側面を縦中心へ斜めに谷折り。右側も対称に折り、縦長のひし形に近づける。

- 下の尖端を2〜3回の小さな段折り(谷→山→谷)で丸みを出す。

- 手順5の折り筋を使い、上部左右を内側へ押し込みながら山折りに切り替え、くぼみを作る。

- 顔がハート中央に来るよう、手順6の下辺の折り位置を1〜2mm単位で上下に調整。

- 左右側面の余りを裏側へ小さく三角に折り込み、輪郭を整える。

- 浮く角があれば、裏面の小さなフラップを隙間へ1〜2mm差し込みロックする。

- 上部くぼみの左右を指でなで、角を立てず曲線に整える。

- 机に置き、外周→中心の順に指の腹で圧着して折り筋を定着。

- 正面から左右対称か、顔が中央に収まっているか確認し、必要に応じて手順7・10で微修正。

1分簡易版

- お札をタテ半分に軽く折って中心線を付け、開く。

- 左上角・右上角を中央に折り、屋根形にする。

- 上中央を少し下げてハートのくぼみの土台を作る。

- 下辺を上へ折り上げ、顔の位置を調整。

- 左右側面を内側へ折り、縦長のひし形に整える。

- 下端を少し段折りして丸みを付ける。

- 上部の角を内側へ押し込んでハートのくぼみを作る。

- 全体を軽くプレスし、顔が中央に来るよう微調整して完成。

うまく仕上げるコツ

- 顔がハート中央に来るよう、下辺の折り位置をミリ単位で調整する。

- 左右の折り角度をそろえ、左右対称を意識する。

- 上部のくぼみは角を立てず、指でなでて曲線に整える。

- 最後に外周から中央へ圧着して折り筋を定着させる。

よくある失敗とコツ

- 顔が片寄る → 下辺の折り高さを1〜2mmずつ調整する。

- ハートのくぼみがとがる → 内側押し込みを浅めにして丸みを出す。

- 左右が非対称になる → 手順3と手順5の折りを正確にそろえる。

- 形が崩れる → 裏面の余りを三角に折り込み、差し込みでロックする。

よくある折り紙のハートのような形ができあがります。

野口英世以外のお札でも、同じ折り方ができるので、やってみたいお札で試してみましょう。

カウボーイ野口の折り方

カウボーイハットを被っているようになる折り方を紹介します。

突然のカウボーイ野口 pic.twitter.com/dNn6K13qQB

— ぶるー (@srsn_3619) September 2, 2015

手順

- 向き:表面を上、顔が右側に来る向きで横置き。軽くタテ半分に折って中心ガイドを付け、開く。

- 帽子のつば準備:上辺を5〜7mm折り下げ、同幅でもう一度折って二重の細帯を作る。

- クラウンのベース:さらに上辺を10〜12mm折り下げ、つば(帯)+クラウン下部の段差を作る。

- 左上角の斜め折り:左上角を45°で中央へ谷折りし、斜辺の下端が細帯の下辺に触れる位置に合わせる。

- 右上角の斜め折り:手順4と対称に45°で谷折りし、上部が山形(∧)になるよう合わせる。

- クラウンの頂点成形:山形の頂点を5〜8mm下へ谷折りして、角を少し寝かせる。

- つばの“反り”を作る:上部の二重帯の下端を指でつまみ、左右端をわずかに上げ気味に折り癖を付ける(反りの表現)。

- 左側の余り処理:左端のはみ出しを裏へ三角に折り込み、重なりの隙間に1〜2mm差し込みロック。

- 右端幅の調整:右端を10〜15mm縦に折り、顔の見え幅(目〜鼻)が中央に来るよう微調整。

- クラウンのくびれ:山形の斜辺それぞれの中点あたりに、外→内へごく浅い谷折りを入れ、カウボーイハット特有の“くびれ”を表現。

- つばの広がり調整:つば(帯)の左右端を1〜2mm外へ開き気味に折り、横に広いシルエットに整える。

- 仕上げプレス:外周→中心の順にしっかり圧着し、反りとくびれのバランスを整えて完成。

1分簡易版

- 上辺を細く2回折って帯を作る。

- さらに上から1cm弱折り下げて段差を作る。

- 左右上角を45°で中央へ倒し山形に。

- 頂点を少し下げて角を寝かせる。

- 右端を1〜1.5cm折って顔の見え幅を決め、全体をプレス。

うまく仕上げるコツ

- 左右対称:斜め折りの角度と折り始め位置をそろえると“既製帽”感が出る。

- つばは薄く長く:上辺の帯は細め・長めに見せるとカウボーイっぽい。

- くびれは浅く:入れすぎるとクラウンが潰れるので1〜2mmの控えめな折りで。

- 固定は差し込みで:裏の重なりに1〜2mm差し込むだけで十分に保持できる。

よくある失敗と対策

- 顔が隠れる:右端の折り幅を1〜2mm戻す。

- 帽子が水平で“カウボーイ感”が弱い:左右上角の45°をやや深めに、頂点も少し下げる。

- 形が開く:つばの端または左端の余りを裏へ差し込みロックして圧着を強める。

ポイントはハットのつばを三角に作ることです。

折っていくとそれなりの形になっていくので、微調整しながら挑戦してみてくださいね。

キューピー野口の折り方

指輪のようになるキューピー野口の折り方を紹介します。

野口英世キューピー指輪 pic.twitter.com/nx9tWydPUI

— ヒソカ@大阪余韻浸る (@shuuheidayo126) February 24, 2013

手順

- 千円札をタテ半分に軽く折って中心線を付け、開く。

- 上辺を5〜7mm折り下げ、さらに同じ幅で折り返して二重の帯を作る。

- 下辺も3〜5mm折り上げて補強し、全体にハリを出す。

- 左端から約20〜25mmを縦に谷折りし、顔が中央寄りに出るよう調整。

- 右端も10〜12mmほど内側に折り、顔の幅を決める。

- 左上角を中央に向けて45°程度で折り、丸いフードの始まりを作る。

- 右上角も対称に折り、頭をすっぽり覆う形にする。

- 左右の余りを裏へ折り込み、輪郭を丸めて赤ちゃん風に整える。

- 仕上げに外周→中心の順でプレスし、顔が中央に収まるよう微調整して完成。

1分簡易版

- 千円札の上辺を細く2回折り、帯を作る。

- 左端を大きめに折り、顔を中央に寄せる。

- 右端を少し折り、顔の幅を調整。

- 左右上角を内側へ折り込み、丸いフード形にする。

- 裏側に余りを折り込み、全体をプレスして完成。

うまく仕上げるコツ

- 顔の中央がちょうどフードの中に収まる位置を確認する。

- 左右の角は鋭角にせず、丸みを意識して折ると「赤ちゃん感」が出る。

- 上の帯は細めにすると可愛らしく見える。

- 仕上げは外周から中央へプレスして形を安定させる。

よくある失敗と対策

- 顔が片寄る → 左右の折り幅を1〜2mmずつ調整する。

- フードが角ばる → 折り筋を浅めにして指でなで、丸みを付ける。

- 余りがはみ出す → 裏側にきちんと折り込み、差し込みで固定する。

- 崩れやすい → 帯の折りをしっかり圧着し、補強を入れる。

指輪の形になるため、「キューピー」と名づけられた折り方です。

指の大きさに合わせて最後の差し込みは調整してみましょう。

ヘルメット野口の折り方

ヘルメットを被ったようになる、野口英世の折り方を紹介します。

手順

- 千円札をタテ半分に軽く折って中心線を付け、開く。

- 上辺を7〜10mmほど折り下げ、さらに同じ幅で折り返して二重の帯を作る(ヘルメットのツバ)。

- 下辺を3〜5mm折り上げ、補強とバランス取りをする。

- 左端を約20〜25mm折り込み、顔の位置を中央寄りに調整する。

- 右端も10〜15mmほど折り、顔の見え幅を決める。

- 左上角を斜めに折り、丸みのあるヘルメットの形に近づける。

- 右上角も対称に折り、頭部を覆う形にする。

- 左右の余りを裏へ折り込み、フードではなく硬めの輪郭を作る。

- 額部分の帯を軽く前に出して「ひさし」っぽく整える。

- 外周→中心の順でプレスし、顔が中央に収まるよう微調整して完成。

1分簡易版

- お札の上辺を太めに2回折り、ヘルメットのツバを作る。

- 左端を大きめに折り、顔を中央寄りにする。

- 右端も少し折り、顔幅を調整。

- 左右上角を内側に折り、丸い頭部の形に整える。

- 額の折りを少し前に出し、全体をプレスして完成。

うまく仕上げるコツ

- ツバの幅はやや広め(7〜10mm)にするとヘルメットらしい雰囲気になる。

- 左右の角は直線的にせず、少し丸みを残すと自然な形になる。

- 額の帯をほんの少し前に出すと「ひさし」感が出る。

- 最後に外周から中央へ圧着して、形を安定させる。

よくある失敗と対策

- 顔が深く隠れる → 上辺の折り幅を2〜3mm浅くする。

- ヘルメットが角ばる → 左右上角を斜め浅めに折り、丸みを調整。

- ツバが弱い → 上辺の折りをきつめに圧着して補強する。

- 形が崩れる → 余りを裏側に折り込み、差し込みでロックする。

これで、ヘルメットを被った野口英世が完成です。

比較的、簡単にできるので初心者でも挑戦しやすい折り方です。

紙幣を折る際の注意点

お札を折って遊ぶのは楽しいですが、いくつか注意点があります。

お金を大切に扱うという意味でも、以下の点に気をつけましょう。

丁寧に取り扱う

お札は丁寧に扱いましょう。

強く折りすぎたり、何度も折り直したりすると、お札を傷めるおそれがあります。

また、公の場でお札を折ることは控えましょう。

TPOをわきまえて、適切な場所で楽しみましょう。

折ったままにしない

遊び終わったら、できるだけ折り目を伸ばしてください。

長時間折ったままにしておくと、折り目がくっきりと付いてしまい、お札として使用する際に問題が起こる可能性があります。

教育上の配慮をする

子供と一緒にお札折りを楽しむ場合は、お金の価値や大切さについても教える良い機会です。

「お金は大切なもの」「むやみに折ったり傷つけたりしてはいけない」ということを、遊びを通じて伝えましょう。

お札の折り紙に関するよくある質問

折り方や注意点を紹介してきました。

ここでは、お札を折ることについて、よくある質問にお答えします。

Q.お札を折るのは違法?

お札を折ること自体は違法ではありません。

硬貨を加工することは違法ですが、紙幣を加工しても紙にしかならず価値が低下するだけだからです。

また、二つ折りや三つ折りの財布を使用している方は、お札を折らないと収容もできません。

ただ、偽造紙幣を作成したとみなされないよう注意が必要です。

もし折り紙をしていて破けた場合、「テープで紙幣に似たものを作成した」と疑われないように、銀行で交換してもらうことをおすすめします。

また、遊びの範囲内で楽しむ分には問題ありませんが、道徳的な面にも気をつけるようにしましょう。

法令上、直ちに違法な行為とは言い切れません(後略)

Q.折り目がある紙幣でも使える?

基本的に、折り目がついていても使用可能です。

損傷がかなりあったり、折り目が深すぎて本来の形を留めていなかったりする場合は、使用を断られる可能性があります。

そのような場合は、銀行で新しい紙幣と交換してもらいましょう。

ただ、ATMや自動販売機・券売機などの機械では読み取りづらくなるおそれがあります。

TEL:☎03-6709-1306(営業時間 11:00~18:00)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18−35 OKビル 501

- 投稿タグ

- 現行紙幣の価値