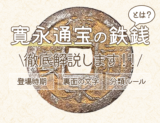

寛永通宝って価値がある?画像付きでレアな種類の見分け方を教えます!

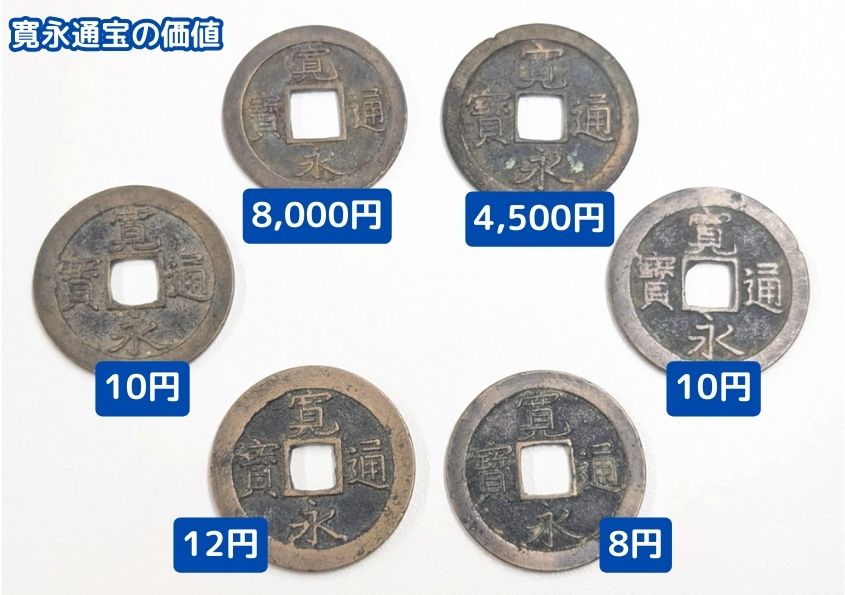

多くの寛永通宝は10円ほどの価値ですが、中には数千~数万円もの価値が付く場合もあります。

なぜ、そんなにも価値に差が付くんですか?

古銭鑑定のプロが、寛永通宝の価値と簡単な見分け方について解説していきます。

- 古銭鑑定士

-

2012年、古銭買取専門店「アンティーリンク」を創業し、古銭の買取・販売を始める。

2022年、日本唯一の古銭鑑定機関「貨幣商協同組合」に加盟

現在は古銭鑑定士として、テレビ等メディア出演多数

▶︎詳しいプロフィールはコチラ。

目次

価値の高い寛永通宝とは?

寛永通宝は一見どれも同じように見えますが、実は100種類以上あるといわれています。

価値のないものですと数円ですが、高いものですと50万円以上の価値になることもあります。

価値のあるものを見分けるためには、寛永通宝を分類する必要があります。

とはいえ、いきなり分類と言われても、何からしてよいか分かりませんよね。

まずは、寛永通宝の価値あるものについて確認をしましょう。

寛永通宝で価値があるものは、以下の2つに分類されます。

寛永通宝で価値の高いもの

- ①現存枚数が少ない通用銭

- ②母銭

ところで、この通用銭とか母銭とか、何をさすのでしょうか。

寛永通宝の価値を知る上で、この2つは重要なキーワードです。

ですので分類を始める前に、簡単に寛永通宝についてご説明いたします。

その中で、通用銭か母銭についてご説明いたします。

すでにご存知の方は、具体的な分類からお読みください。

寛永通宝の基本情報

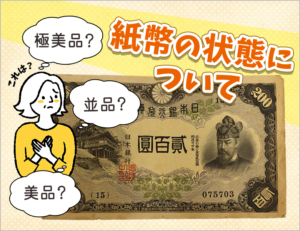

本日の価値

-

- 通用銭:1枚あたり平均10円(gあたり2.5円)

- 母銭:5,000円〜100万円

※種類・状態による

寛永通宝とは、江戸幕府が成立して間もない1626(寛永3)年から明治初年頃まで約240年間、発行されていました。

1668年までのものを古寛永、1669年以降のものを新寛永と呼んでいます。

寛永通宝は小判金と異なり、流通を目的とした貨幣です。このような貨幣を通用銭と呼びます。

そして通用銭である寛永通宝は大量に製造されたため、ほとんどのものは価値がありません。

ですがこうした通用銭の中にも、書体やデザインが異なる”手替わり品”と呼ばれるものは残存枚数も少ないため価値があります。

ありふれた通用銭ですと1枚10円ほどの価値です。

ですが通用銭でも手替わり品は、珍しいものだと数万円の市場価値になります。

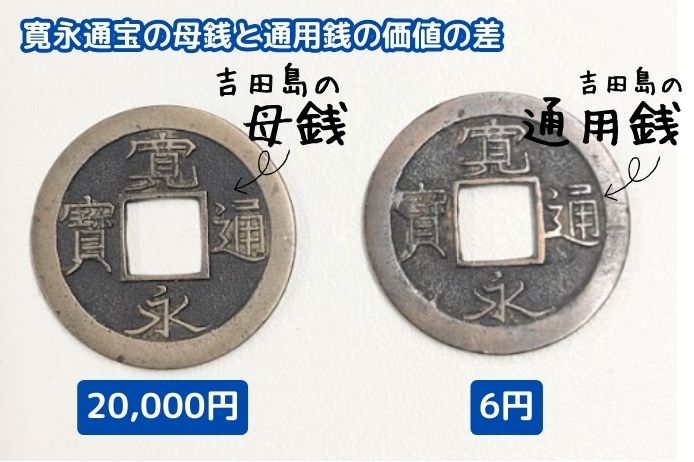

そして通用銭を鋳造するために使われた母銭は、すべて価値があります。

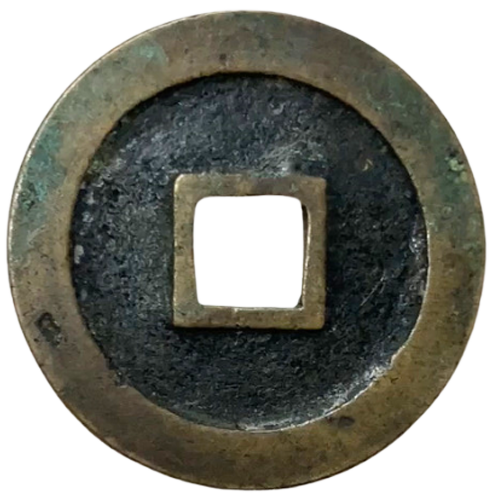

寛永通宝の通用銭と母銭

以上が寛永通宝の基本情報と通用銭についてでした。

通用銭とは、流通を目的として大量に発行された貨幣のことです。

寛永通宝の素材は銅、鉄、真鍮と、さまざまな素材で作られてきました。

特に1765(明和2)年以降になると、通用銭は鉄で鋳造されるものが増えました。

ではこれらの通用銭、どのように作られるんでしょうか。

寛永通宝は流通を目的としているので、大量に作る必要があります。

そのために鋳型を作り、そこに金属を流しこんで作ることになります。

この鋳型を作るために使われるのが、母銭です。

簡単に言い換えると、通用銭を作るための元となったものが母銭です。

ちなみに通用銭は母銭から作られるため、子銭とも呼ばれています。

実はこの母銭、流通するお金ではないため、当時は価値のないものとして扱われていたそうです。

しかし現在では希少性の高さから、市場での価値は高くなっています。

母銭の価値は低くても5,000円ぐらい、高いものですと数百万円の価値がつくこともあります。

以上、通用銭と母銭について簡単に説明させていただきました。

それでは実際に、通用銭と母銭の分類方法を見ていきましょう。

価値のある寛永通宝の見分け方(通用銭の分類編)

POINT

- ①現存枚数が少ない通用銭

- ②母銭

まずは①で挙げた、通用銭で価値のあるものの見分け方をお伝えしていきます。

見分けるポイントは、表面は「寛永通宝」の書体、裏面は記載された文字です。

寛永通宝の裏面にある文字(文や千など)は、鋳造された場所や鋳造された年代を示しています。

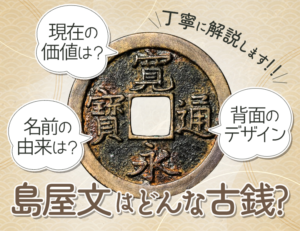

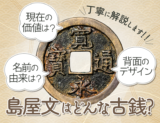

まずは、寛永通宝の中でも高い人気を誇り、高い価値も付きやすい「島屋文」から紹介していきます。

表面で見分けられる価値ある通用銭

次に紹介していくのは、表面で見分けることができる価値のある通用銭です。

表面とは「寛永通宝」の漢字が刻まれている面になります。

こちらの面では、おもに書体の微妙な違いを見ていくことになります。

そのため裏面で価値を見分けるよりも難易度の高いものが多くなっています。

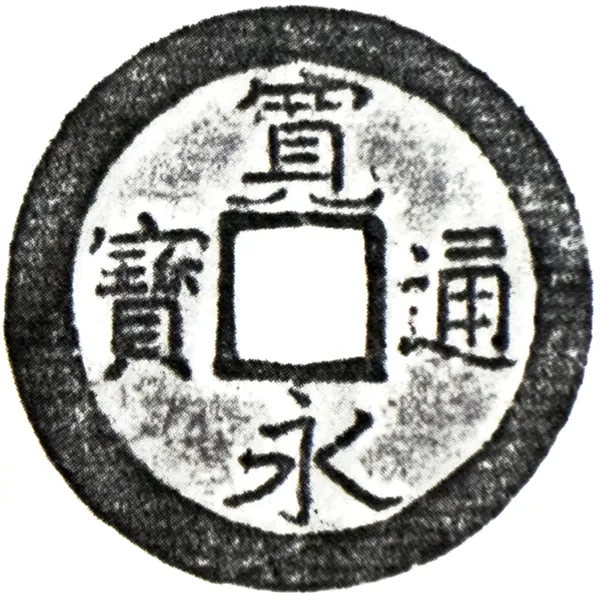

島屋文

詳細は「寛永通宝 島屋文の見分け方」の記事でまとめておりますが、島屋文と呼ばれる特徴的な書体で書かれた寛永通宝が存在します。

また、そのなかでもさらに裏面に「文」の字が有るもの(背文)と、無いもの(無背)があります。

取引相場としては、無背のものより、背文の方が価値が高いです。

1668年に江戸亀戸村で鋳造が始まった島屋文は、彫りの深さと「ユ」頭通に代表される特徴的な書体で人気を集める寛永通宝のシリーズです。

無背と背文の2種類がありますので、先ずは違いを比べつつ、現在の価値を知りましょう。

島屋文(無背)は弊社で取り扱う場合、美品で6000円ほどの価値が付きます。

上記の画像を見ていただけると分かるかと思いますが、名前のとおり裏面の「背」中に文字が「無」し、分かりやすいですね。

続いて、島屋文(背文)ですが、

島屋文(背文)は美品だと、なんと桁が2つ変わります。

弊社での買取価格は、10万円以上になることも!

こちらも名前が外見の特徴を表しており「背」中に「文」の字が刻まれています。

無背との違いは一目瞭然ですね。

ありふれた寛永通宝は1gあたり3.5円が弊社の標準的な買取価格。

それと比較すると、1枚6000円の無背でも破格ではありますね。

鋳造技術の高さが伺える彫りの深さに「文」の文字が加わることで、その価値は跳ね上がります。

価格に雲泥の差が付く「文」の一字、その訳は記事の後半で詳しく解説します。

注意点としては、どちらも通用銭の正字文とデザインが酷似していること。

正字文

先に掲載した2つと見比べると、間違い探しのレベルで似ていますよね。

見た目はそっくりですが、正字文は現存枚数の多さから希少性が上がり切らず、島屋文のような価格が付くことはありません。

詳しい見分け方を知りたい方は、こちらもご覧ください。

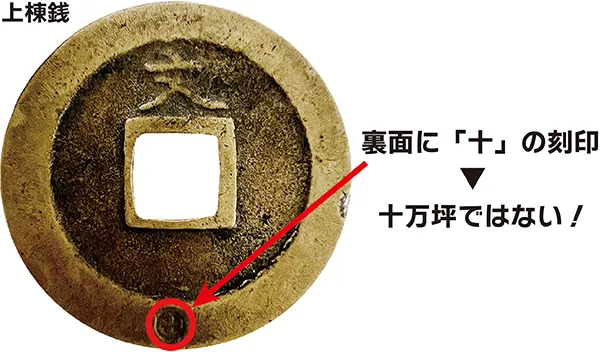

十万坪

表面の縁に「十」の刻印があるのが特徴です。

ですが、十万坪と呼ばれるものの中には、この刻印のないものもあります。

さらに「十」の刻印はあるが、十万坪ではないものも存在します。

こちらのものをご覧ください。

「十」の刻印が裏面に打刻されていますね。

しかも、よく見ると「十」が○で囲まれています。

通常「十」の刻印は表面に打刻されますので、これは十万坪ではありません。

ちなみにこの寛永通宝は、通用銭に加工を施した、神社の上棟式にて投げられたものと言われています。

「福銭」とか「上棟銭」と呼ばれるものになります。縁起物ですね。

二水永

二水永は1626(寛永3)年に鋳造されたものです。

最初に水戸(現在の茨城県)で作られた寛永通宝とされています。

二水永という手替わりは「永」の字が特徴的です。

漢字の「二」と「水」に見えることから、二水永と呼ばれています。

そして他の通用銭と比較してみると、「寛永通宝の」文字が太く、力強い印象です。

これだと、見た目の印象でも分かりやすいですね。

また、裏面に「・」「三」のような文様があるものもあります。

こうした手替わり品(デザインが珍しい品物のこと)も加わると、無背(文様がないもの)に比べて価値が上がります。

宝連輪

宝連輪は、「寶」字の貝画の爪が、外輪と接しているものです。

貝の一番下の横棒(爪)がはみ出て、外輪にくっついています。

この宝連輪は、初期の寛永通宝に見られる手替わりと言われています。

そして、この特徴が見られない寶連輪大字と呼ばれる希少銭も存在します。

中にはたまたま鋳だまりができて、外輪とくっついるだけのもあります。

ですので、見分けるのが難しい手替わりの一つです。

幻足寛

「寛」字の足、右側ハネ部分が途中で止まっているものです。

あるいは、ハネ部分の上部が凹んでいる(陰起)ものを言います。

また幻足寛の見られるものは、通常の一文銭より直径が大きいことが多いです。

この幻足寛という呼び名は、古銭を拓本(銭に墨を塗って形状を写し取る手法、魚拓のようなもの)する際、ハネの先が凹んでいるため写しとれなかったことが由来だそうです。

拓本をとると、「寛」のハネ部分がようやく見えるぐらいなのがわかります。

幻足寛を見分けるためには、拓本をとってみるのが一番です。

天狗寛永

「通」字の頭が、天狗の鼻のように上を向いているのが、天狗寛永です。

天狗寛永は、この「通」字以外にも表面、裏面に特徴があります。

表面には、特定の3箇所に「星」(鋳だまり)が出現します。

裏面は「文」字に特徴があります。こちらも鼻のように見えますね。

このすべての特徴を備えたものが、天狗寛永と呼ばれます。

これらの特徴がなく、「通」字のみの手替わりは小天狗とも呼ばれ、価値はありません。

古寛永の異永

寛永通宝の永の字にご注目ください。3画目と4画目のそれぞれの折れ曲がった部分に大きなズレがあることがお分かりいただけるかと思います。

古寛永の異永

この異永(いえい)と呼ばれる特殊な書体のものだと珍しさがあるため、価値が付けられますので、こちらもよく観察するようにしましょう。

表面だけで見分けるとしたら以上のようなものが代表的なものです。ほかにもまだまだあるのですが、これほかはさらにマニアックになってしまうので、以上でとどめておきます。

裏面で見分けられる価値ある通用銭

続いて紹介するのは、裏面で見分けることができる寛永通宝の通用銭です。

裏面とは、「寛永通宝」の文字とは反対側の面のことを言います。

漢字一文字でわかるものが多く、特徴を把握しやすいものだと言えます。

ここでは代表的なものを掲載しています。

背一

裏面に「一」の漢字があるものを背一と呼びます。

こちらは素材が銅、鉄のものが存在し、どちらの素材でも価値があります。

背一は一ノ瀬銭とも呼ばれ、紀伊国(現在の和歌山県)で作られました。

一ノ瀬銭には背一の他に、絵柄のない無背というものもあります。

背星

裏面の天側に「・」のような文様の入っているもので、背星と呼ばれます。

この背星は古寛永のうち、二水永の呼ばれるタイプのものに多くみられます。

しかし中には、こんなに星模様のあるものがあります。

こちらのものは大小、さまざまな星ができています。

これは鋳だまりで、流し込んだ金属が偏ってしまうことでできたものです。

何より位置が、本来の背星とは異なります。

こうしたものは背星ではなく、ただの鋳だまりで価値のないものです。

背仙

裏面に「仙」の字が刻まれているものです。

これは仙台石ノ巻(現在の宮城県)で鋳造された寛永通宝です。

表面が同じでも裏面に「仙」がないものは、価値のない通用銭に分類されます。

こちらの背仙は石ノ巻銭と呼ばれています。

石ノ巻銭には、仙の他に「千」の漢字が配されたものがあります。

こちらは通用銭が鉄銭になっています。もし銅のものがあれば、母銭の可能性が高いです。

裏面が波模様の寛永通宝

寛永通宝の表面には大きなデザインの違いが見られませんが、裏面はさまざまなデザインが確認されています。

たとえば、こちらの画像をご覧ください。

裏面にこうしてそれぞれ波が描いていますが、波線の数が左右の画像で異なっています。

画像左の寛永通宝は「21波」、画像右は「11波」と呼ばれています。

こうした波模様の寛永通宝、見た目は綺麗ですが、裏面に文字が書かれていないものは基本的に価値のない通用銭です。

ただし21波には「長尾寛」というレアな手替わりも存在します。

ほぼ見つかることはありませんが、念のため表面での確認が必要となります。

また、こちらは4文銭のため、先にご紹介したものよりサイズが大きくなっています。

裏面が「小」「長」「元」「足」の寛永通宝

寛永通宝の裏面には、さまざまな文字が刻まれます。

こちらの画像をご覧ください。「小」「長」「元」「足」と、色々な文字がありますね。

これらの文字が背中にある寛永通宝は、レア度としては低く、価値が低い通用銭です。

寛永通宝を分類していると、比較的よく目にするものです。

模様やどんな文字が書かれているかで見分けられるので簡単ですよね!

裏面が「文」「佐」の寛永通宝

裏面に「文」や「佐」といった文字が書かれた寛永通宝もあります。

背中に「文」字があるものを3つ表示していますが、「文」の字の書体が微妙に異なり、こうした些細な違いでも種類が分けられますが、どれもレアなものではありません。右下の画像では「佐」の文字が書かれていますが、こちらも希少価値はありません。

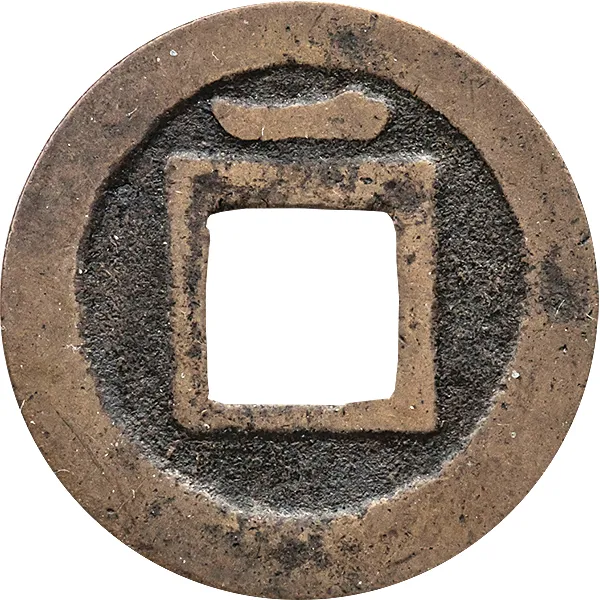

鉄銭の寛永通宝

寛永通宝の多くは、銅で作られていますが、こちらの画像のものは、鉄で作られています。

見分け方は簡単で、色が赤茶色で、錆びやすいためボロボロの状態になりやすいです。

こうした鉄製の通用銭は、銅銭に比べるとレアなものは少なく、価値は低い傾向があります。

しかし、四文銭の背ア(安芸藩)、水戸逆トなど、価値のある鉄銭も存在するので、鉄銭だからといってガッカリする必要はありません。

アンティーリンクでは全種類の古銭の買取価格を公開しています。ぜひお手もとの古銭の価値の参考にしてください。

寛永通宝の母銭を判別したい方は、「寛永通宝の母銭の見分け方」をご確認ください。

寛永通宝の分類について、おさらいしましょう

以上、寛永通宝の分類についてお伝えしてきました。

最後にもう一度、それぞれの項目を振り返ってみましょう。

POINT

- 現存枚数が少ない、書体の違う通用銭は価値が高い

- 寛永通宝の母銭は、すべて価値が高い

まず寛永通宝は、通用銭と母銭とに分けられます。

さらに通用銭には、表面、裏面で見分けられる手替わりがありました。

この手替わりのある通用銭には価値があるんでしたね。

そして母銭の見分け方としてポイントは2つあります。

- 彫りを見る

- 穴を見る

2つのポイントのほか、素材だけで見分けられるものがありました。

また、母銭と間違いやすい通用銭があることもご紹介しました。

寛永通宝の分類は、ここでご紹介したもの以外にも数多く存在します。

この記事では、そのごく一部、特に分かりやすいものに絞ってご紹介しました。

※詳しくは、「寛永通宝の母銭の見分け方」をご確認ください。

寛永通宝をお持ちでしたら、この記事を参考に、分類に挑戦してみてはいかがですか。

寛永通宝が大量に! どうすればいい?

最後に、寛永通宝が大量に見つかったらのお話しをします。

寛永通宝は、ほとんどが価値のない通用銭であることをお伝えいたしました。

この寛永通宝、数枚程度であれば、この記事を参考にして分類できそうです。

でも、これが何百枚、何千枚とあった場合、どうでしょうか。

また寛永通宝は100枚、1000枚と紐通しされた状態のものも多いです。

これだけの量を分類するのは、想像するだけで大変な作業です。

もう一度申し上げますが、寛永通宝のほとんどが価値のない通用銭です。

実際、プロの鑑定士が何千枚と仕分けをしても、価値ある通用銭や母銭が見つからないこともあります。

分類の勉強をしたい、仕分けが大好きならば良いかもしれません。

ですが。換金を考えるのであれば、自分で分類するのはあまりオススメできません

では、大量の寛永通宝、どうやって換金すればいいんでしょうか。

大量にある場合、買取店などに持ち込むだけでも大変です。

お店によっては断られることもあるとか。

そんな時、アンティーリンクならば、箱につめて送るだけでOKです!

集荷をお願いすれば、ご自宅に荷物を引き取りにきてもらえます。もちろん、店頭買取、出張買取もご予約制で承っております。

実家や倉庫から大量の寛永通宝が出てきた…

お店で寛永通宝の売却を断られた…

そんな時は、ぜひ古銭買取専門店アンティーリンクにお任せください!

古銭・古紙幣・昔のお金・古銭の高額買取なら、アンティーリンクへお任せ下さい!

TEL:03-6709-1306 (営業時間 11:00〜18:00)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18−35 OKビル 501

- 投稿タグ

- 寛永通宝