【見分け方】寛永通宝(母銭)の種類一覧表

実家の片付けや遺品整理で出てきた、大量の寛永通宝。

「どれも同じに見えるけど、もしかして価値のあるものが混ざっているかも?」

そのように感じて、調べるのを諦めてはいませんか?

実は、一見同じに見える寛永通宝の中には、お金を作るための原型となった「母銭(ぼせん)」と呼ばれる希少な種類が存在します。

もしお手元の古銭が母銭であれば、一枚で数千円、種類によってはそれ以上の価値がつくことも珍しくありません。

この記事では、実際の画像を比較しながら、誰でも実践できる母銭の見分け方を分かりやすく解説します。

2022年、日本唯一の古銭鑑定機関「貨幣商協同組合」に加盟

現在は古銭鑑定士として、テレビ等メディア出演多数

▶︎詳しいプロフィールはコチラ。

寛永通宝 母銭の見分け方

寛永通宝に限らずですが、江戸時代以前の古銭には一般流通用の通用銭と、通用銭を作るための原型となる母銭があります。

母銭は型を作るために繰り返し使用されるため、素材は銅でできています。

しかも通用銭とは違い、より純度の高い銅を使用することが多いです。

そのため、銅の色がはっきりとわかるものが多いです。

ですが経年劣化したりすると、色だけで見分けるのは難しいです。

では寛永通宝の母銭を見分けるには、どこに注目すれば良いんでしょうか。

母銭かどうかを見分ける上でチェックすべきポイントは2つです。

- 彫りを見る

- 穴を見る

それでは、チェックポイントを一つづつ解説していきます。

彫りを見る

母銭の特徴としては、大量に鋳造される通用銭に比べて、全体的に彫りが深いという特徴があります。

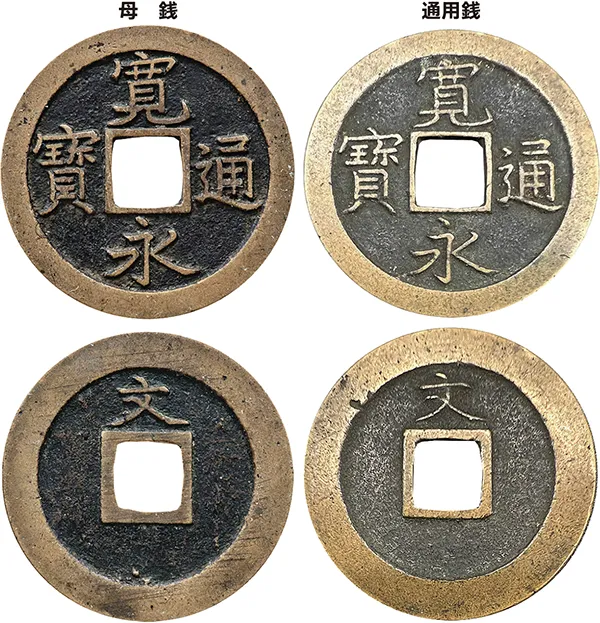

今回、寛永通宝(11波)の母銭と通用銭を用意しました。

まずは裏面で比較してみましょう。

母銭の方が、波の線がはっきりとしています。そのため細くシャープな印象ですね。

通用銭の方は波の線は太く、全体的に平べったい感じがします。

斜めからも見比べてみると、母銭の彫りが深いことが分かりやすいです。

このように、彫りが深くはっきりしているものは、それだけで母銭の可能性が高くなります。

では次のポイントも見ていきましょう。

穴を見る

先ほどと同じ寛永通宝の表面で、比較をしてみましょう。

ここでは中央の四角い穴に注目します。

母銭の穴は、きれいな四角形です。また穴の縁もほぼ同じ幅で、角もしっかりしています。

通用銭の穴は、縁の幅がばらついています。それに四隅も丸くなっていますね。

斜めにすると、穴の内側(穿)までよくわかります。

母銭は穴の内側にもしっかりヤスリをかけて仕上げています。

ですので、通用銭に比べてきれいな四角に見えるんですね。

いかがでしょうか。

この2つのポイントに注目してみると、母銭を見分けられるような気がしませんか。

ですが、もっと簡単に見分けられる母銭があるんです!

次では、分類しやすい母銭をお教えします。

価値の高い通用銭について「寛永通宝の価値」の記事をご覧ください。

見分けやすい母銭

彫りや穴を見なくとも、銅製であれば母銭である可能性が高いものがあります。

わかりやすいのは、背川、背盛、背久、背久二、背十、背千、背トのものです。

これは裏面の文字で見分けることができます。

このうち背川、背十は母銭式と呼ばれ、通用銭が見つかっていない、または通用銭が発行されなかったとされるものです。

そのため背川や背十であれば、母銭の可能性が高いということになります。

それ以外のものは、通用銭が銅や真鍮ではなく、鉄銭です。

参考に、背千と背久二をご紹介します。

こちらのものは、通用銭は鉄銭しかありません。

ですので銅銭のものを見つけたら、まず母銭と思っていいでしょう。

次に表面で見つけやすい、小菅銭というものを見てみます。

この小菅銭も、通用銭は鉄製になっています。

小菅銭の特徴は「寶」字の足の形です。

足が「人」の漢字に似ていませんか。

この特徴があるため、表面で分類しやすくなっています。

ちなみに小菅銭は母銭の現存数が多く、また状態の良いものが多いことで知られています。

そのため、母銭としての価値はそこまで高いものではありません。

母銭と間違いやすい通用銭

ここまで母銭の見分け方のポイントと、素材だけでわかる母銭についてお伝えしました。

ですが、ぱっとみただけでは母銭かどうか分からないものも存在します。

特に裏面に「文」字がある通用銭(背文)は、母銭と間違えやすいです。

実際に画像で見比べてみましょう。

こちらのものは、通用銭でも文字が細く、くっきりしています。

中央の穴も、しっかり四角く見えますね。

こうして母銭と並べてみれば、分かりやすいと思います。

しかし見比べる物がなかった場合、どうでしょうか。

こうなってくると、自分で見分けるのは難しいかもしれません。

母銭の分類は、まず見分けやすいものから慣れていくのがよさそうです。

錫母銭というものもあります

母銭の中には、銅製ではなく、錫製の母銭(錫母銭)が存在します。

一見すると灰色のため、鉄銭かと思ってしまいます。

錫母銭は、銅製の母銭を作る前行程で作成されるものです。

両方を比較してみると、こんな感じです。

錫母銭の方が文字がはっきりしていますね。ただ、色は同じような灰色になっています。

ですが劣化していたら、一目で判断がつかないことも考えられます。

鉄銭と思っていたものが、実は錫母銭だった…。

なんてことにならないよう、分類の際にはご注意ください。

通用銭と母銭の買取価格について

母銭=価値が高いと説明してきましたが、いったいどれぐらい差があるのでしょうか?

もちろん寛永通宝の種類や、母銭の状態によって買取金額は変わってきますが、アンティーリンクでは1枚5,000円~100万円で買い取っています。

通用銭の場合1gあたり3.5円で買い取っています。

そのため、母銭と通用銭では少なくとも数千倍以上の価値の違いがあります。

寛永通宝の買取実績

寛永通宝の母銭の種類

ここからは、寛永通宝の母銭の種類を写真と一緒にご紹介します。

微細な違いで価値が決まる世界ですので、寛永通宝をお持ちの方は参考にしてみてください。

寛永通宝 背太ノ・母銭

新寛永通宝の「背太ノ」の母銭です。母銭とは、通用銭(日常で使われるお金)を大量に作る際のモデル(元型)となるものです。

銅の純度が高かったり、全体的に彫りが深い、真ん中にあけられた四角い穴の内側にヤスリがけがされている等、とにかく丁寧に作られた特徴があります。

「背太ノ」とは、背面、つまり裏面に”太く“、”ノ“という片仮名のようなものがデザインされていることからこのように呼ばれています。

重さやサイズを確認しましょう。こちらの母銭の重さは6.0g、直径は27.9mmでした。ただ、背太ノの母銭がすべてこちらの重さやサイズになるわけではありません。

ちょっと角度をつけた画像をご覧いただきます。彫りの深さや四角い穴の内側が綺麗にヤスリがけが施されていることが確認いただけるかと思います。

「寛永通宝って価値がある?画像付きでレアな種類、母銭の見分け方を教えます!」もご確認ください。

寛永通宝 四ツ宝銭 勁永・母銭

新寛永通宝 四ツ宝銭 勁永の母銭です。四ツ宝銭とは、質が悪いと不評だった宝永四ツ宝丁銀から由来する俗称で、質が悪いということで四ツ宝銭と呼ばれました。

「永」の字は幅広で力強い印象があります。「寶」の字は全体的に前に傾いており、特に”貝“の部分が大きく描かれています。

続いて、重さとサイズを確認します。重さは3.0g、直径は23.4mmでした。

角度を変えた画像もご紹介。四角い穴の内側がヤスリがけされており、全体的に丁寧な仕上がりになっています。

寛永通宝 小字背千 進貝宝 母銭

新寛永通宝の「仙台・石ノ巻銭」で、小字背千 進貝宝の母銭です。

裏面の「千」の字は、仙台(元は”千代”)のことを示しています。

全体的に文字が小さく(小字)、寶の字の”貝”の部分が左寄りで前傾しています(進貝宝)。

こちらの仙台・石ノ巻銭の母銭の重さは2.6g、直径は22.0mm。

角度を付けた画像も1枚。

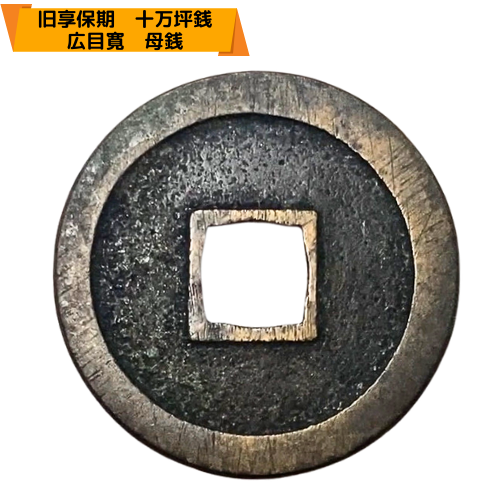

寛永通宝 旧享保期 十万坪銭 広目寛 母銭

続いては旧・享保十万坪銭 広目寛の母銭です。従来は享保期(1716~1736年)とされていましたが、近年、”宝永の大噴火による火山灰”の下から発掘されたことにより元禄期(1688~1704年)にさかのぼることが判明しました。

深川十万坪という場所で作られたことから「十万坪銭」と呼ばれますが、これは現在の江東区千田および千石周辺にあたりです。

「広目寛」とはその名の通り、「寛」の字の”目”の部分が広く、”寶”の字が右肩上がりなどの特徴があります。

この十万坪銭の母銭の重さは3.3g、直径は24.1mmでした。

ちょっと傾けた画像も1つ。

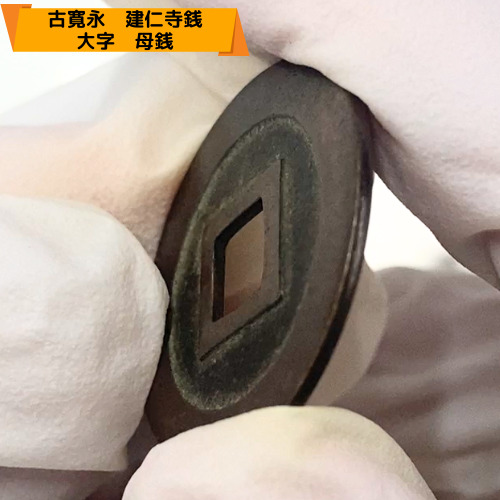

寛永通宝 古寛永 建仁寺銭 大字 母銭

つぎは、古寛永 建仁寺銭 大字の母銭です。

1626年から1668年までに発行された寛永通宝を「古寛永」、1669年以降は「新寛永」と区別されます。

建仁寺銭については、京都の建仁寺で作られた説や長崎で作られたなど諸説あり、実際の発行地については研究中です。

全体的に文字が大きい(大字)です。

この古寛永 建仁寺銭の母銭の重さとサイズを計測します。

重さは3.8g、直径は25.9gでした。

角度を付けた画像も載せます。

寛永通宝 繊字小文 無背 母銭

続いての寛永通宝の母銭は、文字が細く繊細に書かれていて(繊字)、文字が小さめ(小文)にデザインされています。

こちらの寛永通宝の母銭の直径は25.1mm、重さは3.4gです。

傾けた画像もご紹介します。中央の穴の側面が綺麗にヤスリがけされていますね。

寛永通宝 難波銭 高頭通 母銭

新寛永通宝 難波銭 高頭通の母銭です。大坂の難波で作られたことから、難波銭と呼ばれています。

享保期難波銭の識別点の一つとなっていますが、「永」の字のフ画(横画)の先端に特徴的な跳ねが確認できます。

また、「通」の字の”マ”の字が”コ”の字になっていて、”コ”の字の上下幅が広くなっています(高頭通)。

この難波銭の母銭の重さは4.5g、直径は25.1mmでした。

角度付けた画像はこんな感じ。

寛永通宝 旧享保期 十万坪銭 小目寛 母銭

続いては新寛永通宝 旧・享保十万坪銭 小目寛の母銭です。

従来、十万坪銭は享保期(1716~1736年)に作られたとされていましたが、最近の発掘により元禄期(1688~1704年)にさかのぼることが判明しました。十万坪銭は、現在の東京都江東区千田および千石周辺にあたる深川十万坪で作られました。

「寛」の字の”目”の部分がやや小ぶりの特徴があります。

こちらの旧・享保十万坪銭の母銭の重さは3.5g、直径は24.6mmでした。

角度を付けた画像はこちらです。

寛永通宝 小字 背千無背 母銭

寛永通宝の小字 背千無背の母銭です。

小字というのはその名の通り、数㎜程のごくわずかの差で別の種類と比較して文字が小さいことを意味します。

背千無背とは、もともと裏面にあった”千”の字を取り除いた痕跡が見られるものをいいます。

裏面の上部をよく見ると、うっすら”千”の字があった痕が見えてきませんか?

量目も一例として紹介していきます。こちらの画像のものだと3.2g、直径は23.4mmでした。

側面も角度付けた画像でご紹介。

寛永通宝 仰宝 母銭

寛永通宝 仰宝の母銭です。仰宝とは、”寶”の字が天を仰ぐようにややふんぞり返ったような書体となっています。

こちらの母銭の、サイズと重さを紹介します。直径は28.2mm、重量は7.0gでした。

角度をつけた画像も1枚載せておきます。

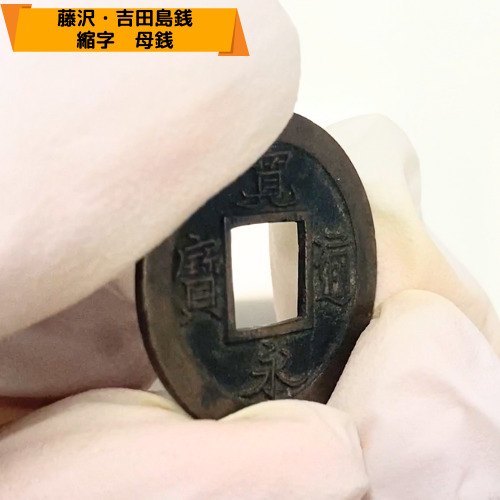

寛永通宝 藤沢・吉田島銭 縮字 母銭

寛永通宝 藤沢・吉田島銭 縮字の母銭です。

藤沢・吉田島銭は、江戸時代中期に相模国(現在の神奈川県)の足柄上郡で鋳造された新寛永通宝の一種です。

中央の穴が大きく(広穿という)、このため文字が縮んだようになっています(縮字)。

サイズと重さについてです。直径23.3mm、重さは2.4gでした。

傾けた画像も1枚紹介していきます。

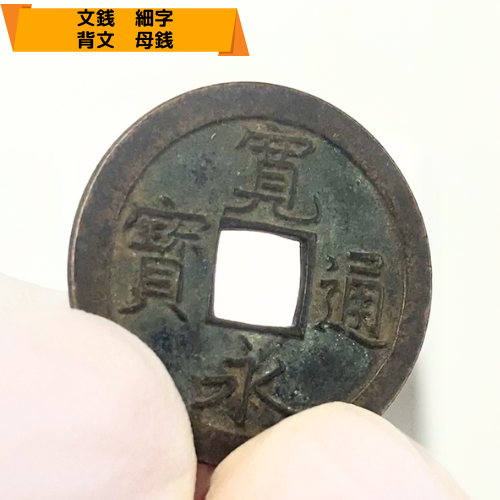

寛永通宝 文銭 細字 背文 母銭

つづいては、寛永通宝 文銭で、細字 背文の母銭となります。

「文銭」とは、寛永通宝の裏面に”文”という文字が刻まれたものをいいます。これは一説では”寛文期”(1661~1673年までの期間)に作られた寛永通宝ということを意味すると考えられていますが、背面に文の字があるからといって必ずしも寛文期に作られたものとは断定できないというのが実際のところ。

「細字」とは、文字全体の細い太いがなく、均一的な細さが特徴です。また、「寶」の字の”尓”部分の縦線と横線が離れているのも特徴の1つです。

直径サイズは25.2mm、重さは3.6gでした。

少し角度つけたところからの写真も1つ。

寛永通宝の保管には注意

ここまで寛永通宝の母銭の種類や見分け方を紹介してきました。

もし価値の高い寛永通宝が見つかった場合は、取り扱いには注意しましょう。

というのもこういった古銭というのは状態によって価値が大きく左右されます、

そのため、適当に管理してしまうと、錆や変色で価値が下がってしまう事がございます。

もし保管する場合は、なるべく空気に触れないようケースなどに入れ、風通しのいい場所で保管しましょう。

保管に自信がない方は、価値が落ちる前に一度買取業者などで査定することをおすすめします。

価値が分かれば、保管するか売るかの判断もできますし、査定の際に保管方法なども相談することができます。

アンティーリンクでは、ラインやメールで無料査定を行っていますので、是非ご活用ください。

寛永通宝の母銭に関するよくある質問

母銭の買取相場はどれくらいですか?

種類や状態によって大きく異なりますが、一般的な寛永通宝(通用銭)が数十円~数百円程度であるのに対し、母銭は数千円から数万円以上の価値がつくことが一般的です。

特に希少性の高い種類や、保存状態が良いものであれば、さらに高額になる可能性もあります。正確な価値を知りたい場合は、無料査定をご利用いただくのが確実です。

錆びて汚れている母銭は、きれいに洗ってもいいですか?

絶対に洗わないでください。

良かれと思って磨いたり、洗剤で洗浄したりすると、表面に傷がついたり変色したりして、価値が大きく下がってしまう(最悪の場合、買取不可になる)恐れがあります。汚れていても、そのままの状態で査定に出してください。

大量の寛永通宝があるのですが、全てチェックしてもらえますか?

はい、もちろんです。

一見すると価値がないように見える大量の古銭の中に、母銭やその他のレアな硬貨が紛れ込んでいるケースは多々あります。

ご自身で一枚ずつ見分けるのは非常に大変ですので、仕分けをしていない状態のまま、まとめてお見せください。仕分けや真贋に手数料などはございませんので、お気軽にご相談ください。

まとめ:寛永通宝の母銭は「彫りの深さ」と「穴の加工」で見分ける

ここまで、寛永通宝の母銭(ぼせん)の特徴や見分け方について解説してきました。

最後に、母銭を見分けるための重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。

- 彫りの深さと鋭さ:母銭は通用銭の「原型」であるため、文字や模様の彫りが深く、エッジが効いていてシャープに見えます。

- 穴の丁寧な加工:中央の四角い穴(穿)がきれいに整っており、内側にヤスリがけの痕跡が残っているものは母銭の可能性が高いです。

- 素材と色味:多くの母銭は良質な銅で作られているため、明るい銅色をしています(※錫母銭のような例外もあります)。

「自分の持っている寛永通宝、もしかしたら母銭かも?」

そう感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

しかし、記事内でも触れた「錫母銭(すずぼせん)」のように、一見すると価値の低い鉄銭に見えてしまうような、判断の難しい母銭も存在します。

ご自身で判断がつかない場合や、「もっと詳しく価値を知りたい」と思われた場合は、ぜひ一度プロの目で確認させてください。

「ただの錆びたお金だと思っていたら、実は希少な母銭だった」というケースも珍しくありません。

アンティーリンクでは、LINEで写真を送るだけの無料査定も行っています。

もし価値のある母銭であれば、しっかりと適正価格で買取させていただきますので、お気軽にご相談くださいね。

TEL:☎03-6709-1306(営業時間 11:00~18:00)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18−35 OKビル 501

- 投稿タグ

- 寛永通宝